Я знаю: избранная мною тема своеобразна и преподнести ее непривычной н своеобразной аудитории – ибо я хочу это сказать еврейской массе народной – представляет нелегкую задачу. Особенно – эта область, область искусства – еврейству совсем еще до сих пор неведома. И потому трудно найти соответствующий язык – не слишком специальный, технический, но и не безразличный к самому главному – к живописи.

И я решил: скажу так и то, что искренне чувствовал. А этот язык почти всегда достигает цели – с кем бы ни говорить. Предлагаемый очерк – представляя собою ряд непосредственных путевых впечатлений, параллелей и выводов, навеянных Рембрандтом – есть к тому же и первая попытка приблизить еврейские массы к пластическим искусствам!.. Что касается помещенных здесь снимков с произведений Рембрандта, иллюстрирующих в достаточной мере положения текста, то количество их можно было бы удвоить, утроить и более, если бы не опасаться излишней громоздкости.

Едва ли о ком-либо из великих художников кисти было столько книг написано, сколько о Рембрандте. Особенно за последние несколько десятков лет. И нет того обстоятельного жизнеописания или очерка о нем, где хотя бы вскользь не указывалось на его связи и близкое соприкосновение с современными ему евреями.

А между тем предстоящая наша тема, где; фигурируют «Рембрандт» и «еврейство» – эти рядом ставшие слова и определяющее по содержанию – для многих будет чем-то, по меньшей мере, «озадачивающими»… Но это только так – на первый взгляд. С непривычки. Ибо, если мировой, общечеловеческий гений – Рембрандт – бесспорно принадлежит всем культурным народам, то все же однако после родной ему Голландии – всего ближе и всего дороже других он должен быть именно еврейству. Еще более: не будь мешающих обстоятельств, относящихся к его происхождению, в нем было бы все, чтобы почитаться и его национальным художником. И в этом мы убедимся ниже, рассмотрев хотя бы некоторые из его произведений, в которых с поразительной яркостью и очевидностью предстанет высказанное мною положение, а также огромное и неоспоримо важное значение Рембрандта для еврейства и, стало быть, законная потребность – ознакомить его с личностью и творчеством гениального голландца.

…В ряду великих мастеров живописи Рембрандт представляет собой исключительное явление, и меня, как художника, он, естественно, всегда увлекал своей живописью.

Но помимо того, подолгу простаивая перед многими его полотнами, я смутно всегда ощущал еще какой-то плюс, некоторое «что-то», что меня к нему влекло и по-иному. Это мое сначала неясное ощущение «чего-то» постепенно, с годами, по мере знакомства моего со всем его оeuvre (творчеством) и его личной жизнью, вырастало в более отчетливое и определенное убеждение в существовании какой-то особой внутренней связи или близости между такими, я бы сказал, невяжущимися между собой элементами, как Рембрандт и еврейство»

Шаг за шагом раскрывалась невидимая нить взаимоотношения и несомненной какой-то внутренней схожести. И как это часто бывает – случайный еще один яркий луч – и всё, прежде колебавшееся в смутных очертаниях явление, внезапно приобретает ясную, очерченную форму свою. Так – стоило мне однажды по совершенно случайному поводу увидеть самый оригинал «Благословение Якова» в Кассельской картинной галерее, чтобы этот исключительный шедевр окончательно укрепил меня. Стройно и непоколебимо завершился круг мыслей, впечатлений и пережитого и перечувствованного за много-много лет жизни.

И в этом помогли, как это ни странно, не Рембрандтовские, а Киссингенские курортные евреи, увы, нашей современности. Чем и как? – Своей теперешней антитезой. Она же и вызвала мое бегство в Кассель. А в Касселе; я обрел и ценный клад.

Кто-то интересуясь памятниками искусства-архитектуры, ездил по городам Италии, Бельгии и Голландии, тому не раз вероятно случалось переживать нечто подобное. Чтобы попасть на интересующую вас историческую площадь, увидеть такой-то художественный дворец, собор или ратушу, вам приходится иногда проталкиваться через неприглядные узкие улицы, подолгу с досадным чувством протискиваться через темные тесные переулки-щели, пока совершенно нечаянно – повернув голову, вы, чуть не вскрикнув от восторга, не станете, как вкопанный, перед открывшимся неожиданно – контрастным зрелищем: перед вами вдруг сверкнула площадь, залитая солнцем, и то, что вашим глазам представилось (искомый собор, ратуша) по красоте превзошло все ваши ожидания…

Так нужно было, чтобы я предварительно прошел через удручающий строй Киссингенских впечатлений, чтобы в Касселе вознаградить себя сторицей.

Я и не думал о Касселе, в стороне стоящем от большой дороги между европейскими столичными, часто посещаемыми музеями, когда за несколько лет до войны я попал в Киссинген. Кто не знает физиономии европейских курортов? Из них Киссинген один из самых фешенебельных и сильно посещаемых. И особенно евреями. И они отовсюду, со всех сторон света и разных оттенков: о хасидских, польских, галицийских – до усвоивших внешний европейский лоск, – представителей биржевой и финансовой аристократии. От длиннополых, традиционных сюртуков и «локонов» до денди мужчин; от женских черных и рыжих париков на дряхлеющих старухах, до модно-разряженных женщин. Кому не знаком тот особый, непривлекательный и бросающийся в глаза тип разбогатевших, самодовольных дам – «parvenus» (выскочек) – всюду на гуляниях, и источников, в курзалах афиширующих друг перед другом арсеналы своих бриллиантов и драгоценных украшений?.. Задержаться ли мне на детальной обрисовке их характерного внешнего вида, их высокомерного, презрительного выражения лица, их особой уродливой тучности и особой манеры походки?! Мало утешительна и их мужская половина… Кто бывал на курортах, тому достаточно всё это знакомо, как и то чувство безысходной тоски и скуки, которое овладевает вами и вызывается однообразием предначертанной жизни и неукоснительными встречами ежедневно, по несколько раз в день, с одними и теми же надоевшими вам лицами в одних и тех же местах.

И для меня естественно, уже со второй недели, пребывание там стало невыносимым. Глаз художника подбивал меня к бегству, к освежению художественными впечатлениями. И я бежал. Ближайшим художественным центром, еще мне незнакомым, оказался Кассель с его прекрасной картинной галереей.

***

Очаровательное летнее утро. Очаровательный благоустроенный и опрятный городок. С чувством, предстоящей мне радости нетерпеливо стою у дверей Кассельского музея в трепетном ожидании его открытия. Голодный, эстетически жадный, шагая через ступеньки, одолеваю лестницу, вестибюль – и вот наконец я перед любимыми старыми мастерами. Вот они! Вот сияет и «звенит» жизнерадостный Рубенс. Огромный декоративный – своеобразной фантазии – холст. На светлом живописном фоне, огромного неба и пейзажа какие-то полуобнаженные бегущие красавицы, под видом Дианы со свитой, в охотничьих доспехах, с собаками – спасаются от преследования сатиров. Это не греческая Диана, конечно, а свита её – не нимфы Эллинской фантазии: это веселые, жизнерадостные, лукаво пересмеивающиеся со зрителем молодые дамы богатой и плодородной Фландрии. А в Диане узнаешь красавицу жену его – Елену Фурман. Обнаженное прекрасное женское тело блещет на вольном просторе широкого луга; полнозвучный и гармоничный тон красной туники Дианы, поддержанный коричневатыми тонами сатиров, играет и звучит на фоне зелени терена. Веселые и смелые пятна огромных скачущих собак. А в воздухе точно женские взвизги и веселые вскрики смеха и испуга; все же это вместе дышит той первичной, космической, животной радостью и безудержной, беззаботной молодостью, на которые ушел весь счастливый живописный гений баловня судьбы, красавца Рубенса. А вот еще и еще Рубенс подобного же содержания! Вакхический экстаз и опьянение животным сладострастием.

Здесь торжество слиянной природы с человеком. Здесь опять то же живописно-увлекательное, сияющее светлой, сочной гаммой красок, пульсирующее жизнью, собой упивающееся нагое тело, полное, упитанное, атласное, лоснящееся – полузверей – полулюдей греческого мифа. – Здесь в параллель с этим неугомонным веселым миром, сочится обилие даров природы в виде всевозможных плодов, гроздей сочного винограда, дичи и живописных аксессуаров, словом – всего, что соответствовало его художественному темпераменту. Здесь, по-своему, по-Рубенсовски, им претворенная – античного мира веселая, языческая жизнь.

Точно фиксируя меня взглядом – вон из следующей залы глядит на меня прекраснейший из прекрасных, достойный Олимпа, царственный Тициан! Этот огромный холст – известный портрет итальянского патриция Аквавивы. Необыкновенно красиво и мягко сочетается молочно сероватый фон облачного теплого неба с розовым силуэтом благородного кавалера, написанного в натуральную величину и одетого в живописный расшитый наряд охотника, с копьем в правой руке. Вдали поэтичный итальянский пейзаж. Почему-то здесь у ног затесался шаловливый амур и путается довольно грустная охотничья собака. Но некогда сейчас разбираться в этой аллегории. Мне надо дальше. По привычке надо обойти сначала всех, чтобы потом вернуться и получше насладиться отдельными, особенно привлекшими внимание, произведениями.

И таким образом я двигаюсь впереди, и умалчиваю здесь о других не менее прекрасных, итальянцах и представителях голландской школы.

А вот и Рембрандты – и сколько их и какие чудные: портреты и пейзажи и… еще шаг… и я, как пораженный неожиданным чем-то, стою… и все еще стою, не двигаясь, с занявшимся дыханьем перед единственным в своем роде «Благословением Якова».

***

Эта библейская сцена написана так и такой трактовкой, какой я до того не видал у Рембрандта. Хотя я и не имел намерения говорить языком живописца, употребляя незнакомый, большинству читателей чисто специальный технические выражения, все же должен отметить, что благословение это написано им с таким горячим и сильным подъемом, что трудно воздержаться от употребления специального термина в живописи, определяющего самый способ трактовки, а именно “al prima” Обыкновенно в картинах старых мастеров от техники ли оканчиванья, от времени ли и постепенной переработки – все следы кисти и живописи сглажены и редки примеры непосредственной трактовки “al prima” – свойственной, напр., современной живописи, т. е. исполнения в один присест, сразу, не прописывая поверху.

Под напором необузданно нахлынувшей энергии гениальная кисть старца с жаром и темпераментом молодости быстро, быстро записывала широкими несглаженными мазками, сочно, жирно и горячо весь задний фон н некоторые части картины в том особом счастливом порыве, когда рука н кисть не знает физических препятствий и стремится возможно быстрее запечатлеть свой замысел.

По мастерству живописи, трактовки и гармонии тонов это один из лучших его шедевров, потому что в нем все отличительные свойства Рембрандтовского обаяния сошлись с исключительною полнотой и тонкостью и никакой репродукции этого не передать.

Меня как художника радовали и волновали упомянутые Рубенсы, очаровывали и попадавшиеся итальянцы и голландские мастера – но это произведение Рембрандта приковывало меня все более и более. Я уходил и снова и снова возвращался к нему. Начальный мой восторг, естественный у художника перед такими, живописным шедевром, стал отступать перед более сильным душевным волнением. Где-то в глубине души что-то было затронуто… Иное, более родное, интимное зазвучало и заволокло все остальное…

Яков благословляет своих внуков Манассе и Ефраима в присутствии их родителей, Иосифа и Аснаты. Как ни прекрасно написаны Яков, Иосиф н внуки, не в них дело. Сбоку, с правой стороны картины стоит вся в сиянии торжественной сцены не египтянка Асната, а еврейка – в ней все. Какая Асната, Боже мой! Какая еврейка! Какая мать! И я вспомнил свою… Святые еврейские матери! Сколько горя и скорби, сколько слёз выплакали глаза ваши. Сколько тревожных н бессонных ночей провели вы над колыбелью детей ваших. В непреходящих заботах и терзаниях дни н ночи вашей жизни до гроба. Вы какие-то поистине особенные: ваш мозг и сердце, ваши помыслы, волю и душу: все самозабвенно до пепла сожгли вы в любви к ним. До времени состарились вы. Воистину: вы свято исполнили завет Божий – ибо нет вам равных в материнской любви!..

***

Благословение Якова, – представляет собою собственно простую современную Рембрандту голландскую жанровую сцену из еврейского быта. Но тот особый пафос, которым проникнута эта простая жанровая сцена, подымает ее до библейской величавости. Благословенье Божье через Якова нисходит на потомство его. Слева в картине из-за темного полога ложа, мягко изливается тот особый, только Рембрандту присущий, мистический свет, в озарении которого стоят присутствующие тут лица. Приподнявшись на смертном одре своем, старик Яков поддерживается на ложе стоящим тут же сыном его Иосифом. Под благословляющими старческими руками двое маленьких внуков.

Замыкает сцену мать их Асната. В праздничных, украшенных драгоценными камнями одеждах, вся осиянная внутренним светом материнской любви, благоговейно и смиренно, со сложенными, как говорят, “benimuss” руками, радостно сосредоточенная, стоит она перед важностью и святостью величаво-торжественного акта Нисхождения Благодати Божией на ее дорогих мальчиков. Происходящее волнует ее и наполняет ей душу умиротворяющей радостью за детей… Эта радость чуть играет на очертаниях её благородных губ, меж тем как большие и выразительные, печальные черные еврейские глаза, глядящие сейчас внутрь себя, не могут скрыть непрекращающейся заботы и страха, а легкая краснота век говорит о том, что глаза ее много плакали; и, быть может, плакали сейчас, перед этим самым благословением… И несомненно. Потому что Рембрандт подчеркнул это гениально и тонко, рискнув передать эту легкую влажность и красноватость кончика носа, которая в минуту слез и душевного волненья наблюдается у женщин с тонкой и бледною кожей, как у этой благородной еврейки. Она не только воплощение еврейской материнской любви, – она воплощение той чистоты патриархальных семейных нравов, святости семейного очага в еврействе, так восхваляемой и признаваемой за ним и не евреями. Про нее смело можно сказать, что она – та жена и хозяйка дома, про которую в притче своей Соломон упоминает: «хорошая жена да устроит дом» и т. д., ибо эти смиренно сложенные руки – не холеные руки белоручки или Киссингенских «страдалиц», – они знают домашнюю работу и упорный труд хозяйки. Плоская исстрадавшаяся грудь её – не Рубенсовская. Не в пышных формах холеного тела, не в изящных пальцах красиво очерченных рук – красота здесь; красота иная, душевная, высшая – торжествует здесь! Все – в ней, все Рембрандт положил здесь во славу красоты души человеческой! Выражение любви, смирения, материнства и патриархальной чистоты – все это он выявил в этой типичной благородной еврейке. Все в картине отдано ей – и блеск, и сияние; так просто и гениально выражены волновавшие его чувства. Зато не спрашивайте о некоторых несуразных деталях картины. Куда он вдвинул, чуть ли не в живот старика, (конечно, для концентрации композиции) этих маленьких внуков? Не спрашивайте об их пропорциях, могущих ввести в заблуждение – не благословляет ли Яков старшего внука, что не соответствовало бы точности текста, как и изображение еврейки, а не египтянки матери. Не спрашивайте и о многом другом, часто попадающемся у него наивном беспомощно-неправильном изображении некоторых деталей. Да не смущают вас также ни странные, современные Рембрандту наряды, какие-то восточные, полуфантастические тюрбаны, ни современный альков и ложе, все это тонет и меркнет перед величавой красотой человеческой души, перед подлинным лиризмом Библии

***

Я вышел из галереи, а Рембрандт не покидал меня, шел со мною, внутри меня, наполнял меня. Быть может, – случайность, что единственно только это произведение взволновало не только художественные мои, но и самые сокровенные национальные чувства? И я вспомнил весь его оeuvre (творчество) то, что подобное я перечувствовал уже не раз и в Амстердаме и в Гааге, особенно, когда я увидал «Давида и Саула» и еще больше «Блудного Сына» в Эрмитаже в Петербурге. И этих только трех шедевров было бы достаточно, чтобы в результате моих размышлений придти к выводу, который мною определен в начале этого очерка – об исключительном его значении для еврейства.

Две книги человечества: Гомер и в особенности Библия были всегда неисчерпаемыми источниками, откуда извлекали свои художественные впечатления художники всех стран и всех времен на протяжении 2000 лет.

Начиная с самых первых веков христианской эры, с изображений в катакомбах через все средневековье, готику, через Джотто, через ранний ренессанс, и далее до наших дней, великие и малые мастера кисти и резца, в миниатюрах, фресках, картинах, скульптуре, цветных стеклах, в гравюре н рисунке, брали темами для своих произведений тот или иной эпизод Библии. А с учреждением официальных художественных Академий в Европе, исполнять художественные произведения на темы из Библии стало всюду обязательным. И невзирая на это, огромное количество художников старых и современных мастеров, никто так не подошел к духу Библии, как Микеланджело и, в особенности, Рембрандт. В этих двух, не имеющих себе равных, Библия нашла себе достойных мастеров-истолкователей. Оба, полярные друг другу темпераменты, они вобрали в себя, соответственно их основному душевному складу два главных основных тона Библии. Микеланджело, со свойственной ему склонностью к героическому пафосу, монументальному трагизму, к повышенным, преувеличенным выражением своего собственного творческого духа, взял мотивом для себя разнообразное воплощение того гнева Божьего, который бурными раскатами проходит но всей Библии и направлен на «жестоковыйный» и непослушный, «избранный народ» Его, каждый раз сбивающийся с праведных Божьих путей, предначертанных ему Вс-вышним. На протяжении всей Библии как будто идет с перерывами на время, неустанная, полная трагизма борьба Его с Народом-Богоборцем.

Собираются внезапно грозные тучи, сверкает разящая молния, не умолкают первые раскаты грома. Гнев Вседержителя, вихрясь, пробегает по Библии. И носясь по ней с непокорным сыном Своим, Вселюбящий Родитель, Строгий н Наказующий разит его нещадно и немилосердно за грехи его; но тут же Гнев Свой смиряет Вс-вышний, лишь только лежащий во прахе и страхе Израиль проявит малейшее искреннее раскаяние и, умоляя, пообещает исправиться. И вновь всесильная любовь Всепрощающего Отца Небесного изливается обильно на избранника, лишь временно шествующего в путях Им указанных. Только лишь временно. Ибо снова забыта заповедь Его, снова Израиль во власти греха и соблазна, хитрит, отступничает и нравственно падает. И снова и снова еще грозней, еще раскатистее – в посланниках Божьих, в пророках, гремит слово Божье. В этой области Библии бурный и мятущийся гений Микеланджело нашел себе пищу, и здесь он как у себя дома. В преувеличенных художественных формах его творчества, в монументальных затеях его резца и кисти, в его титанических Пророках и Сивиллах, художественно воплощены эпический и героический пафос Библии.

Еще более, однако, насыщена Библия непревзойденным лиризмом. Идиллия и простота, первоначальная естественность чувств пастушеского народа, близость к природе, к земле, величаво-патриархальный быт нации, склонность к поэтическим настроениям – первопричинам религии, – вот обычные мотивы, которыми так богата эпизодическая сторона Библии. А на всем – какой колорит, какая свежесть, какой аромат юной красоты. И так же – особенная, для каждого нового поколения по-новому оживающая жизненность и общечеловечность изображённых основных переживаний человека, все еще из века и по сей час невозможного.

Все это и делает Библию неувядаемой и вечной книгой человечества. А какие то тут, то там непревзойденные перлы в изображении любви то романтической, то идеально возвышенной, то связанной с религиозным экстазом, либо с высшими идеалами самопожертвования и служения мировой правде Божьей! И во всем, в языке, в образах, – какая великая и величавая простота. Здесь именно, в этой стихии Библии, в художественном изображении патриархального быта и глубоких чувствованиях, подчас неуловимо-тонких, с тем особым специфическим национально-еврейским, я это подчеркиваю, настроением, определяющимся непереводимым по-русски словом “chein” и привкусом, как в национальном блюде, – “der tam” – гений Рембрандта глубоко зачерпнул из библейской сокровищницы. Также и в нем поражает своеобразная простота подхода и простота художественного выражения, и изумляющая глубина чувства; а рядом с этим наивность форм, граничащая часто с кажущейся беспомощностью и какой-то внешней неуклюжестью. Так, бывает с людьми, живущими исключительной духовной жизнью, идеологами, творящими высшие духовные ценности. Глубоко ушли они в свой внутренний мир, в, самосовершенствование. И не остается уже внимания к внешнему лоску. И тогда наружу выступают и кажущаяся наивность их, неуклюжесть, детская беспомощность, неряшливая рассеянность, и другие атрибуты, столь знакомые в еврейской психологии (талмуд-хохем)[1].

Не в Амстердаме, где Рембрандт прожил большую часть своей трагической жизни и где собраны лучшие шедевры его, а в Гааге – маленьком и очаровательном городке европейских дипломатов и неудачных мирных конференций – есть в картинной галерее среди рембрандтовских полотен одна картина его, которая могла бы больше других стать особенно дорогой еврейскому чувству и целиком служить подтверждением всего того, что я в глубоком убеждении излагаю здесь. Это – «Давид и Саул.

Библейский сюжет картины достаточно всем известен. Царь Саул восседает в своем дворце и слушает волнующую игру на арфе Давида. Невольно даже самая ограниченная фантазия тотчас рисует себе царственные хоромы, блещущий роскошью дворец с несчетной колоннадой вычурной восточной архитектуры, пышный царский трон, в драгоценных камнях и пурпуре, фонтаны, струящие прохладу, величественно восседающего на троне героя-царя… Словом, строить сцену по всем правилам археологии и академических достижений в области знания исторических тонкостей по части орнамента, быта и аксессуарных деталей восточных деспотий.

Ничего этого и в помине нет у Рембрандта. Но зато ему одному удалось из этого простого библейского рассказа создать потрясающую драму, тем более поражающую вас, что именно такого воплощения мы не ожидали вовсе, ибо все здесь – и подход к теме, и самое выражение ее в неожиданно-упрощенной обстановке, ничего общего не имеет с вышеупомянутой «мизансценой» и прямо противоположно всему, что можно себе представить в подобающем случае. Никакой помпы, никаких колоннад, ни дворцов, ни тронов! До крайности простая сцена взята близко, в упор зрителю, чтобы приблизить его к выражению человеческих чувств, к внутреннему миру представленных лиц. Слева, – видимо, на возвышении, сидит царь Саул; справа, ниже его, в углу, играет на арфе Давид. Но тут нет ни царя, ни царственного Давида, каким их привыкли себе представлять. Перед нами в этой сцене нечто большее, то, что заставляет вас забыть про все эпизодические тонкости. «А от Шаула отступил дух Г-сподень, и устрашал его дух злой от Господа[8].

С силой, свойственной не только высокому сану царю, но и простому мужу, чтобы не показать виду, – Саул долго крепится и силится побороть душевное волнение, вызванное божественной игрой Давида. Злые демоны, рвавшие на куски душу его и дотоле владевшие Саулом, медленно укрощаются, и смятенная, истерзанная муками душа постепенно успокаивается: «И бывало, когда находил на Шаула дух от Б-га, то брал Давид киннор и играл, и легче становилось Шаулу, и лучше становилось ему, и дух злой отступал от него».

«Звуки рая» льются все громче и шире, к горлу подступают и нестерпимо душат слезы. Но он еще продолжает крепиться, глядя как будто бы вдаль, в сущности же – вглубь себя. Но нет уже у мужа сил долее выдержать… Прорвалось: благодетельные, как освежающая роса, слезы наполняют глаза… вот незаметно покатилась одна, непокорная, и взволнованный Саул, чтобы не выдать себя, притянув к себе занавеску, незаметно от Давида, краем её отирает слезу за слезой… А божественный артист-художник, чья игра извлекла эти слезы у зрелого мужа, давно ушел в себя, и уже далеко-далеко, уже он не видит перед собой ничего: он – в мире своей творческой фантазии, давно уже не видит он царя, на которого полагалось бы обратить подобострастный взор свой. И увлеченная, все круче и круче изгибается над арфой и никнет к ней фигура Давида.

Интересно: эту же тему видимо Рембрандт трактовал не раз и раньше. Так, по крайней мере, во Франкфуртском на Майне музее имеется еще одна картина на ту же тему, написанная им за тридцать лет до выше разобранной.

Как поучительно было бы сравнить, не будь у нас другой задачи обе эти работы разных возрастов, почти двух крайних этапов, и какие в результате получились бы любопытные выводы, которые могли бы опровергнуть лишний раз взгляд «теоретиков» искусства на преимущественное превосходство дерзающей молодости перед зрелым развертом к старости (Тициан, Тинторетто и т. д.). Как многозначительно сказался на Рембрандте пройденный им тернистый путь жизни, углубивший и развернувший его живописный талант и мастерство! Он привел его к смелым обобщениям и синтезу, постепенно освободив его от аффектации, позы и приподнятого тона, свойственных, увы – раннему возрасту… Этих недостатков немало во Франкфуртской картине. Какая, зато гениальная, неожиданно-оригинальная простота самой концепции в разбираемой Гаагской картине последнего, самого лучшего его периода. Какая простота человечности, как близко все к жизни, какая здесь великая мудрость и какой многоговорящий лаконизм! Проникновенье в самую суть Библии, ибо, по её рассказам, к высокой роли пророка, или к трону, для управления народом, шли просто от плуга и сохи, по зову Божьему, и также просто возвращался Царь-пахарь, к покинутой на время пашне своей. И в картине Рембрандта сидит не изнеженный в роскоши жизни, праздности и тлене безделья правитель, здесь зрелый муж, много испытавший на своем веку, трудовая и суровая жизнь которого сказалась в крепкой жилистой правой руке его, раньше времени стареющей. Эта мозолистая рука по-простецки сжимает палку (копье); а сколько выражения в жесте второй, закрытой руки, которая украдкой от Давида вытирает слезы краем царского – по мысли – балдахина, попросту же – занавеской.

Только наивный ребенок или гений может так, передать то, что обязательно по дворцовому рангу рисуется торжественно-напыщенно и помпезно! Тем сильнее впечатление от этого шедевра, тем убедительнее простота его, чисто библейская. Для придания некоторой историчности – в сущности же для живописных целей, – как и всюду у Рембрандта, Саул облачен в восточные, фантастические одежды, огромную чалму-тюрбан и цветной плащ с золотыми застежками. Но не Царь Саул сидит здесь, как я уже сказал, хотя поверх чалмы его о том говорит царская корона, сидит здесь простой амстердамский еврей, быть может «шамес» (служка) соседней синагоги, горе-труженик, и горе его на лице его и многострадальная жизнь народа его па лице его. И знакомое выражение еврейского безысходного отчаянья глядит из единственно видного вам глаза, устремленного куда-то, полного горя и мук. Этот глаз плачущего зрелого человека потрясает вас! А этот внизу там, скрюченный маг и волшебник, артист-импровизатор, что сейчас выворачивает наизнанку душу Саула, – да разве есть у меня слова, чтобы ими определить квинтэссенцию всего характерно-еврейского, что дал Рембрандт в этом хилом, по-стариковски-беспомощно согнутом, выхваченного из недр «бет-мидраша» юноши, с пробивающейся черной бородкой, с черными мечтательными глазами, с задумчиво-страдальческим выражением, с типичными толстыми губами страстного рта, с дышащими крыльями длинного носа!.. Какова же сила искусства этого неказистого юноши, если такая заматерелая натура, с обветренной жесткой кожей лица, как у всех трудившихся много на воздухе, в поле, – не выдержала, невзирая на несомненную крепость нервов н несклонность к слезам! Кто же он, этот Давид?

Это – тот самый еврейский подросток, невзрачный с виду, мизерный, всклоченный, игру которого на скрипке, прерываемую жалобным пением по дворам и задворкам еврейских кварталов, вы без слез не можете слышать, или который, случайно замеченный кем-то, какими-то неведомыми судьбами, при благих условиях развернётся вдруг в мировую музыкальную знаменитость. Или же он сидит согбенный над фолиантами Талмуда и Торы и, отрываясь временами от «бет-мидраша», устремляя в неведомую даль полные ума и грусти выразительные глаза, думает свою какую-то крепкую думу, а потом – глядь – каким-то чудом стряхнув с себя все, и гнет, и позор веков, выпрямив рабскую спину, воспрянет гневным поэтом, или смело и гордо прозвучит его речь – европейского трибуна.

Но статься может и то, что жалкий и хилый еврейский мальчик, отданный в приказчики, коротающий за прилавком юношеские годы, и за прилавком же, украдкой от ревнивого ока хозяина, глотающий какие-то книжки, через пару десятков лет, силою непреклонной воли, стремясь к знанию и могуществу, держа курс на Ротшильдов, выплывет вдруг в сознании единомышленников, как один из тех немногих, которые накопленными несметными богатствами своими и влиянием будут в силах осуществить реально почти сказочный возврат исторических прав Израиля на свою святую родину. О, этот Давид, этот невзрачный еврейский юноша, с типичным страстным ртом и толстыми губами – он прославит тебя, еврейский народ!

Откуда же Рембрандт взял этих Давидов, Саулов, Реввек и Аснат? Откуда это проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус, что уподобляется почти вкусу, “dem tаm”, еврейского национального блюда? Откуда то чутье у него самой сущности «иудаизма», его мироощущения и откуда это понимание основного духа Библии, превращающего силою народного гения простые очерки примитивного патриархального быта, чисто еврейского, в повествованье общечеловеческое? Откуда так знакома ему эта нота мистического настроения и трагизма и эпическая красота библейской лирики? Откуда? Ответ, само собой, один: гений его все ему подсказал, внушил и дал воплотить. Но не все еще доступно гению. Ведь были гениями, если не бóльшими, и Рафаэль и Микеланджело н Джотто и все великие мастера итальянской и других школ живописи, резном и всяческими техническими средствами иллюстрированные Библию – однако не имеющие кроме бесспорных классических формальных красот и даже доли того, чем так велик, дорог и отличителен Рембрандт. И невольно сам собою как бы напрашивается вопрос – не был ли Рембрандт евреем!»? Нет. Не был. Он родился, жил и умер – строго-религиозным кальвинистом!.. В строго-религиозной, кальвинистской семье прошло его детство, подле любимой матери, всегда с огромной Библией и Евангелием руках, как о том говорят нам многочисленные его портреты с ней. Не только талантом «Божьей Милостью» или гениальным прозрением ощущал и угадывал незнакомый еврейский мир великий Рембрандт, но именно в близком, какого мы не знаем ни у кого из среды вышеназванных мастеров, соприкосновении и в соседском, дружеском сожительстве с миром голландских евреев Амстердамского Judenviertel и находим мы разгадку того многого, что невольно нас тут интересует.

Послушаем краткое слово истории. Перед нами Амстердам времен Рембрандта. К этому времени в Амстердаме уже процветала значительная еврейская община, нашедшая в веротерпимой протестантской Голландии и покой и столь гостеприимный приют после кошмарного пребывания в благодетельных тисках прославленной человечеством святой испанской инквизиции. Она завершила длинный мартиролог испанских евреев. Как поучает нас история – христианнейшие короли Фердинанд и Изабелла, не довольствуясь благами, какие несла Испании и человечеству Святая Инквизиция, и считая ее еще недостаточной, прославили себя «мудрыми заботами» о счастье своей страны и желанием приблизить ее до пределов небесного рая, изгнав навсегда евреев и мавров из Испании, чем, как доказано историей, ввергли ее в то состояние упадка, из которого она больше не в силах была выбраться. А тем временем, говорит история, – Голландия (как часть Нидерландов), успевшая, после долгой героической н упорной борьбы за свою свободу политическую и религиозную, сбросить с себя ненавистное иго католических испанских властителей, как раз оказывает самый гуманный приём беглецам-евреям и тем самым вызывает расцвет своего торгового могущества во всем мире. Эта демократическая Голландия, сама испытавшая на себе всю «сладость» испанского гнета, Голландия суровой пуританской морали, просвещенная и трезвая, со здоровым, жизненным инстинктом предвиденья, приютила у себя будущих полезных граждан, испанских и португальских евреев, образовавших, в центре её, в Амстердаме, в своем «Новом Иерусалиме» видную просвещенную общину, содействовавшую мировому торговому размаху Голландии и давшую немало выдающихся людей, прославивших и еврейство и Голландию (упомянем хотя бы Спинозу).

Еще и сейчас сохранилась в Амстердаме знаменитая старая синагога. Еще и по сейчас, почти в самом центре еврейского квартала стоит знаменитый дом Рембрандта, который он здесь в этом добровольном гетто пожелал купить вскоре после своей женитьбы, и где он проработал огромную часть своей жизни. То обстоятельство, что он как раз выбирает местом прочного своего поселения и работы самый центр еврейской гущи, говорит очень много. И говорит главным образом об его сильном, художественно-живописном инстинкте, подсказавшем ему этот выбор. Что же влекло Рембрандта в самую непрезентабельную среду еврейского гетто?

***

Как и многие художники, до и после Рембрандта, продолжавшие как и встарь охотно писать, помимо жанровых, картины и на темы из Св. Писания Старого и Нового Завета, несмотря на то, что в Голландии после принятия Реформации прежние заказы церкви отпали, так и Рембрандт, помимо работы по пополнению заказных портретов, составлявших главный источник его заработка, пристрастился очень рано к творчеству в религиозной области. Пристрастие это с годами все более и более крепло. Воспитанный еще с раннего детства на Библии, в строгих нравственно-религиозных началах кальвинистами родителями, склонный по натуре к мистицизму, Рембрандт и сам не выпускал из рук единственного своего спутника в жизни – Св. Писания. Если верить словам историков, тогдашняя религиозная часть Голландии считала себя «Народом Божьим», продолжением евангельских христиан и потому свято чтила историю Израиля, как начало своей собственной. Оттого Библия – спутник всей жизни. Так было в доме родителей Рембрандта, так было и у него самого, и несомненно, как многие думают, Библию он знал наизусть.

Интересно отметить, что, несмотря на полученное по тогдашнему хорошее образование, невзирая на несомненный интерес Рембрандта к научным познаниям в истории и философии и на его личное знакомство с их представителями того времени, в книжном инвентаре по описи, сделанной при его жизни, значатся лишь несколько незначительных томов и главным образом указана огромного размера Библия с комментариями.

С его врожденным чутьем к правде, автора бесчисленных картин, рисунков и офортов библейского и евангельского содержания, Рембрандта естественно влекло к первоисточнику, к «оригиналам», к еще живым носителям подлинной библейской преемственности. Стоило ему выйти из дому, как тут же, почти на пороге, он находил под рукой то, что отвечало его живописному гению.

В этих экзотических голландских евреях, выходцах из Испании и Португалии, жило еще дыхание библейской традиции, жили черты крепости, и интимной прелести патриархального семейного очага.

В этих евреях жило еще многое, что отдавало Востоком и отзвуками далекой их родины – Палестины.

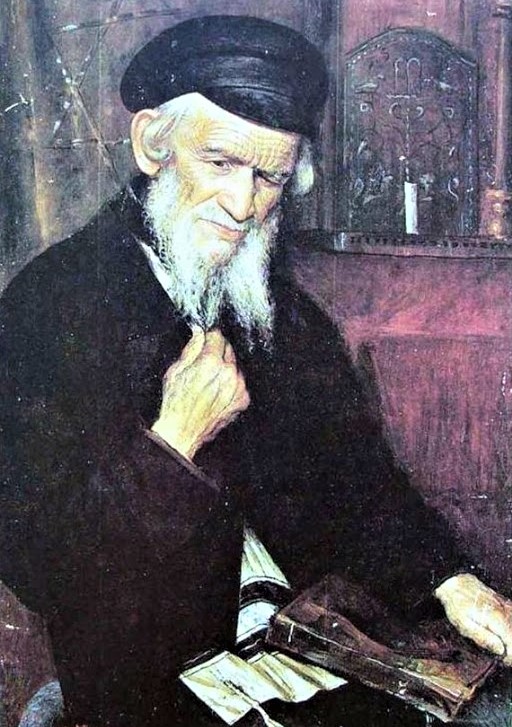

Между нами, – среди этих нищих в живописных лохмотьях, стариков с окладистыми седыми бородами – как живых Авраамов, среди сохранивших характерные свои черты типичных юношей и девушек, женщин молодых и старых, смуглых с черными большими глазами, то пламенными, то полными скорби и грусти, среди этой снующей, торгующей, суетной и неугомонной толпы, оглашавшей воздух тесных уличек добровольного гетто красивыми гортанными звуками еще хранившегося языка – глаз художника зорко высматривал, наблюдал и изучал самые тончайшие черточки и характерные детали любопытной «натуры», И ему здесь не трудно было найти обильный и разнообразный материал для своих Яковов и Иосифов, Давидов и Саулов, Товиев и Реввек. Здесь мы найдем оригиналы его бесчисленных раввинов, разодетых в фантастические восточные костюмы и тюрбаны с эгретами, чтобы придать им должно быть особую помпезность, стереть с них уличную непрезентабельность и сообщить им характер незнакомости. Напрасно! Под этими чалмами и восточными плащами, разукрашенными драгоценными камнями, за этими громкими названиями: «голова ученого», «портрет раввина», «портрет философа», «портрет архитектора», и т. д. и т. д., не трудно узнать соседа нищего еврея или синагогального служку. Но несомненно он писал и настоящих раввинов, с которыми был близко знаком.

Среди его друзей-евреев, чьи портреты остались истории и потомству, имеется в офорте такой, как знаменитый амстердамский Раввин и ученый Менассе Бен-Израиль, коротавший с Рембрандтом не один содержательный вечер, в глубоких и увлекавших Рембрандта беседах религиозного и исторического характера, не говоря уже о дневных обоюдно интересных сеансах для портретов, где собеседники делились впечатлениями.

Мы знаем, что в 1654 г. Рембрандт для одной мистико-религиозной исторической работы Менассе, изданной кажется на испанском языке и называвшейся: “La Piedra Gloriosa o de la Estatua de Nebuchadnesar”, сделал четыре иллюстрации офортом, которыми был очень много занят, чтобы угодить другу, но которые не удовлетворили художника вследствие чрезмерной аллегоричности предмета, претившей его таланту. Рембрандт переделал их вновь спустя 4 года по смерти Менассе в новом издании, теперь почти затерявшемся. В этом мистическом сочинении Менассе пытается установить, что сон Невухаднеццара есть предсказание пришествия Мессии, подтвержденное в видении Даниила, что камень, разбивший статую ассирийского царя – тот самый, на котором заснул Яков и тот же самый, которым Давид убил Голиафа и т. д.

Не трудно себе представить, как глубоко были интересны эти сеансы и поучительны все эти продолжительный беседы с выдающимся «талмуд-хохемом», открывавший неведомые глубины Библии и мудрости еврейской учености.

Здесь, в них надо искать корень и источник этого тонкого знания, помимо гениальной чуткости и интуиции Рембрандта, всего аромата библейской сущности и еврейского национального духа. В склонности глубоко верующего художника к обогащению духовными достижениями в религиозно-мистической области, в естественном стремлении его натуры черпать беспрестанно великую мудрость жизни из таких первоисточников её, как Менассе – несомненных живых носителей и потомков – свидетелей откровения Божьего «избранному народу» – в этом надо усматривать причины его глубокого знания еврейства.

Кроме Менассе, в числе друзей Рембрандта, мы знаем еще одного выдающегося общественного деятеля, ученого в еврейской религиозной области и знаменитого врача – Ефраима Бонуса, портрет которого (и не один) написан Рембрандтом.

Этих двух приятелей и завсегдатаев его (причем надо думать, как говорят о том биографы Рембрандта, Бонус был домашним врачом его семьи и, стало быть, интимным его другом) будет достаточно назвать, чтобы понять, как много мог Рембрандт обогатить свой запас знаний и понимания в области Библии, на изображение которой ушли две трети его жизни – а также еврейского быта и характера.

Ибо стоит взглянуть на весь оeuvre Рембрандта, чтобы изумиться, как много написано им картин, эскизов, офортов и рисунков на библейские темы и как много создано портретов и этюдов старых и молодых евреев, раввинов и разных евреек, подчас столь прекрасных. А взять даже портреты с заведомо не еврейских оригиналов, проповедников, ученых, философов, всяких «дам с платком» и без платка, – на всем какой-то налет, дух еврейских характерных, типичных черт, я бы сказал – «еврейского букета».

Даже оставшийся этюд Рембрандта с мраморного бюста Гомера (Гаагский музей) значащийся по инвентарю на аукционной продаже за его долги – и в нем сидит старый еврей. Поистине ему приличествует больше место в Амстердамской синагоге чем в греческом Пантеоне…

Рембрандт, как и большинство Голландских художников, величайший реалист в живописи. Основной чертой его характера и отличительным свойством его художественного творчества было – стремление к реальной жизненной правде, к натуре[25], ради требований которой он ничем никогда не поступался, не допускал слащавых прикрас натуры н условных красивостей; и не боялся подчас рискованных н грубых форм её выражения. Эта его кажущаяся грубость и как бы корявость выражения отвращала многих и заставляла подозревать его в беспомощности в рисунке и отсутствии вкуса к изящным классическим формам. Таким образом Рембрандт брал для своих картин самую гущу повседневной Голландской жизни, как для своих исторических, так и для библейских мотивов. По вместе с тем он единственный в своем роде великий художник, обладавший исключительной способностью этой реальной и банальной повседневности, им воспроизводимой, придавать тот одухотворенный, мистически-таинственный налет, который переносит из мира обыденщины в иной высший мир. Это общепризнанное превращение реального в идеальное, мистическое и есть основное свойство его творческого гения, делающее Рембрандта единственным в своем роде иллюстратором, или лучше сказать, убеждающим истолкователем Библии чисто художественно-пластическими средствами.

Ибо что, как не идеализация реального, делает Библию столь глубокой, жизненной, вечно юной и доселе не превзойденной в изображении простого быта народа земледельца.

Каким же магическим средством (ибо кличку «маг» н «волшебник» вы услышите при упоминании его имени) обладал Рембрандт, чтобы претворять мир реальный в иной, как говорится, «надземный» и идеальный? Художественным таким средством у него служило его особенное освещение или, так называемая, светотень. Когда вы зайдете к любому фотографу, чтобы сняться, вы непременно услышите от него обычный его вопрос: «Как вы желали бы; а ла Рембрандт?», что означает ставшее нарицательным определение свойственного Рембрандту освещения.

Между тем, вовсе не в ложно понимаемом в обиходе н употребительном у фотографов приеме; резкой светотени (каковой прием известен был еще до Рембрандта в Итальянской школе братьев Каррачи: под именем chiaro scuro) состоит исключительное достоинство и превосходство Рембрандтова освещения, а в способности окутывать предметы таким особым светом, что самые отдаленные глубины становятся прозрачными и темные черные тени наполняются колоритным золотистым теплом, излучая свой внутренней свет. Недаром про него говорят, что он писал расплавленным золотом. Это тепло и чары освещения и претворяли изображенную повседневность.

Также как и все Голландские художники-жанристы Рембрандт глубокий интимист. Помимо главнейшего источника, вдохновлявшего творчество Рембрандта – Библия – мы находим у него еще один: это его семья в широком смысле слова, если не считать автопортреты, которые он неустанно, в разные периоды жизни пишет собственно только для технического совершенствования. Он почти никуда не выезжает, не путешествует, не выходит из круга своих близких, семьи, домашнего очага, к которому у него, по словам биографов – несомненная непреодолимая любовь и тяготение. Эта основная черта его характера как будто также отвечает общепризнанной и никем неоспариваемой – отличительной особенности еврейского духовного уклада еще от патриархов н до сей поры.

***

Всю жизнь он пишет и рисует своих: то старушку мать, то отца, невесту, и первую жену Саскию, а после её смерти вторую – Гендрику, единственного сына Титуса и вообще близких родных.

Их он портретирует просто или наряжая в свои фантастические костюмы Востока и с них пишет, наблюдая их вблизи во все моменты жизни, для своих историко-библейских картин, правдиво, любовно и с такой искренностью, что она невольно передается и зрителю, ибо ничто так не заражает и не убеждает, как искреннее переживание самого автора.

Упоминая о Востоке, приходится отметить ярко выраженное в нем увлечение им, за что, как мы увидим, он поплатился жестоко и своим благосостоянием и душевным покоем. Ибо на коллекционирование и приобретенье всего что с Востока привозилось на Амстердамский рынок – Рембрандт не жалел ни своих, ни жениных средств. Однако по сравнению с восточными шелками и материями, оружием и прочими диковинками сказочного пряного Востока многим важнее – те художественные миниатюры, в которых с исключительностью сказалась оригинальная фантазия и творчество мистических стран Индии, Персии и Китая. Меня всегда поражала в Рембрандте по сравнению с другими великими мастерами, также писавшими своих персонажей в фантастических восточных костюмах, тюрбанах и т. п., что не в пример другим, его Восток – какой-то особенный, и несмотря на сказочность – убеждающий. По новейшим изысканиям оказалось, что Рембрандт обладал богатой коллекцией восточных миниатюр. Думается, он был первым и единственным, который не только изучал, но и копировал их. Остались его рисунки-копии и переделки их своеобразных композиций и форм, в которые несомненно вживался Рембрандт, по-своему их потом претворяя для своих произведений.

Какой, например восточной сказкой и интригующей таинственностью веет от его картины в Московском Румянцевском Музее «Агасфер и Гаман на пиру у Эсфири», исполненной вероятно под влиянием этих миниатюр! В этом шедевре любопытно обратить внимание и на художника, на мáстерскую, рафинированную технику Рембрандта, с точки зрения живописной «кухни». Точно тут этот маг и волшебник колдовал не красками, а янтарями и смолами, поливами и глазурью, которыми блещет и искрится пылающее розовое платье Эсфири под золотом вздувающегося в обобщенных складках плаща. По контрасту с фантастически освещенной Эсфирью, написанной компактно густым слоем каких-то сплавов, Гаман потонул в таинственной туманности левой части картины. Согнувшись, он едва вырисовывается, словно не смея взглянуть в глаза никому, и как бы тая свой мрачный злодейский замысел.

Великий поэт Рембрандт был естественно также исключителен и велик в пейзаже. Голландский пейзаж в истории европейского искусства занимает первенствующее место, а Рембрандт в нем блещет как самоцветный и редкий драгоценный камень. Не мог же в самом деле художник с душой Рембрандта, так опоэтизировавшей голландский жанр, остаться равнодушным к красотам природы и Божьего мира. И немногочисленные поэтические его пейзажи обладают всеми достоинствами высокой пейзажной живописи, которой я здесь не могу уделить должного внимания, как и его исключительным рисункам, дошедшим до нас в огромном количестве и офорту (гравюр на меди), который он поднял на недосягаемую высоту достиженья, и в отношении техники, – почти исчерпал.

Но Рембрандта к его экзотическим соседям, жившим внизу, в теснейшей смежности с его домом, влекло вероятно не только основное направление его творчества, близившее его с ними, близил его с ними трагизм его личной жизни, находивший отклик в историческом трагизме последних. Они тогда, как и сейчас, носили его внутри себя, готовые на каждом шагу и на шутку и на остроумие, редко расстающиеся с иронической улыбкой, закаленные вечным изгнанием, вечные пасынки временных отчизн, вечные объекты гонений, мучительств, социальной неправды и жестоких ударов судьбы.

Не Рубенсом, счастливейшим баловнем судьбы, жизнь которого поистине прошла сплошным веселым праздником среди похвал и поклоненья не только у себя на родине, но и за пределами Фландрии – прожил Рембрандт свою тяжелую, суровую и полную трагизма жизнь.

Родился Рембрандт в 1606 году в г. Лейдене, как я уже упомянул, в строго религиозной, кальвинистской, довольно зажиточной семье, где Библия не сходила с рук, будучи путеводной нитью всей жизни. Она же, Библия, которую мать читала еще ребенку – Рембрандту, и определила весь дальнейший духовный и творческий его путь. Получив, по-тогдашнему, хорошее образование и рано прошедши художественную грамоту, Рембрандт очень рано становится – и довольно крепко – на собственный ноги. Рано к нему приходит и успех, особенно, в портретах, которые Голландцы охотно с себя заказывали своим художникам. И потому нигде кроме Голландии по музеям не встретить такого множества портретов единоличных и особенно групповых, так называемых «гильдий» (в отдельности с себя большому художнику заказывать было дорого, поэтому собирались группами, в складчину, коллегией и т. д.).

Молодость Рембрандта проходит под знаком личного счастья, довольства, общего признания, материального достатка. Он в моде. Счастливо женится. В Дрезденской картине, как бы на веселую тему: “Wein, Weib und Gesand” мы видим Рембрандта на автопортрете молодым, веселым со своей молодой женой, патрицианкой Саскией, принесшей с собой и богатство и счастье, – пока еще жизнерадостным и торжествующим, с поднятым бокалом янтарного вина в руке. Но увы, жизненный праздник длится недолго. Мы видели, что он со свойственным такому художник увлечением, без расчета, без удержу, без оглядки, тратит огромные суммы на восточные диковинные костюмы, драгоценности, материи парчи, оружие, а также и на коллекции картин лучших местных и иностранных мастеров. В этих фантастических восточных костюмах с этим оружием мы видим его близких родных и тех соседей евреев, которые ему служили моделью для его Агасферов, Гаманов, Саулов, Самсонов и Далил. Этими драгоценностями, сверкающими разноцветными камнями он утоляет живописную жажду в своих портретах с жены, с себя в различных видах, с отца, дяди и других. И очень, очень редко в этих же нарядах и оружии пишет не убедительную Афину Палладу, неуклюжую сцену похищения Прозерпины и тому подобные экскурсы в область античного языческого мира, несвойственные его дарованию и потому – слабые.

За расточительное увлечете коллекционерством, все его имущество, драгоценности, собрание картин – продается с молотка за долги, от которых он не мог освободиться потом уже всю жизнь, как и от унизительной опеки. Самого его с семьей выбрасывают из дома. Умирает любимая жена. Удары судьбы следуют неукоснительно один за другим. Беда и горе приходят всегда не одни. Его успех и признание, постепенно умаляясь, падают затем окончательно после забракования «Ночного Дозора», картины, заказанной ему Амстердамскою Ратушей, не пришедшейся ей по вкусу и, мимоходом сказать, – наиболее теперь излюбленной у широкой публики.

Убитый горем, униженный, опозоренный, с небольшим оставленным ему скарбом – надломленный и нищий – он селится в еще более скученной и беднейшей части еврейского квартала (Joodenstraade). На время здесь он получает передышку от судьбы. Его вторая жена, Гендрика, бывшая его служанка, ставшая Титусу второй матерью, на время озаряет его жалкое житье, но тем бóльшим ударом и быть может окончательным ложится её безвременная, в 1664 году, кончина. А смерть Титуса (в 1668 г.), единственного любимого сына, дивные портреты которого украшают теперь различные музеи Европы, последнего ему близкого человека, добивает его окончательно. Старый, без сил, полуслепой, всеми оставленный и забытый, через некоторое время в страшной нищете умирает и сам Рембрандт шестидесяти трех лет (в 1669 году). Оставшегося скарба по записям не хватает на расходы по нищенским похоронам…

Однако не повезло ему и за гробом. Он настолько был забыт современниками и ближайшим потомством, что за несколько голландских грошей можно было купить его работы и по прошествии полувека. Прошло еще почти сто лет, прежде чем стали подыматься в цене его произведения за пределами его родины. Оно и понятно. В век просвещенного абсолютизма и в предшествующий ему «галантный век» изящного разврата и духовного разложения от демократического Рембрандта с его неряшливыми и «неизящными» формами, с его «лохматыми» евреями н вечными сюжетами из Библии воротило элегантную знать, воспитанную в особых эстетических законах, так называемыми «теоретиками прекрасного». Еще в начале XIX века можно было за бесценок пробрести Рембрандта. Постепенно цены растут и достигают, наконец, баснословных размеров. С развитием в Европе демократических идей, все больше и больше чувствуется его близость к нам и его современность. И только очень недавно оценен по достоинству его гений и все больше и больше растет его слава. Цены на его картины становятся сказочными и доступны теперь лишь немногим американским миллиардерам.

Но, что судьба одной рукой безжалостно отнимала у Рембрандта-человека, то другой она восполняла, возвращала в виде щедрых даров Рембрандту-художнику. Живописный гений его как раз в самый последний период его жизни развертывается все более и более ввысь, вширь и вглубь. Жизненные тягчайшие испытания все более углубляют его человеческие чувствования, и все глубже и глубже в себя уходит он, в свой внутренний мир, в мир надземных чувств, за пределы обычных повседневных понятий, в высшие области мировой всечеловеческой любви и всепрощения. Всю мощь своего гения вкладывает он в изображение человеческой души, живописуя ее с самых трудных и непочатых сторон. Все глубже становится чувство, все серьезнее, возвышеннее, значительнее и строже с лучших автопортретов его последних лет глядят исполненные серьезной важности и скорби очи Рембрандта и сквозит печать душевной усталости от жизненной драмы. Параллельно с духовным идет и художественный рост его. Его живописная техника достигает такого размаха, такой общности и широты, такого синтеза, которые мы едва находим у Тициана и Тинторетто, и без которых богатейшие по религиозному, историческому, философскому или нравственному содержанию темы какой угодно высоты становятся лишь ничего не стоящими литературными потугами. Счастливое и гармоничное сочетание обоих начал этих у Рембрандта и дает ему одно из первых мест в ряду общечеловеческих гениев кисти. Я не могу воздержаться здесь – приближаясь к последней черте его земной жизни и творчества, чтобы, как художник, хотя это отступление от главной темы – не упомянуть об одном его величайшем произведении этого последнего периода: о произведении не религиозно-библейского содержания, в котором по живописи и технике, по теплоте и золотистости колорита, монументальности и простоте композиции, жизненности и суммарности – он не превзойден никем из великих художников-портретистов всех школ. Я говорю о его знаменитых: «Синдиках».

Я назвал этот групповой портрет голландских суконщиков, чтобы указать лишь на его живописный зенит. Нужно быть художником, к тому же опытным в одной из наиболее трудно достижимых областей искусства – в портретной – чтобы должным образом оценить красоты и достоинства этого шедевра, замечательного гармоничными сочетаниями золотистого с коричневым и великолепным аккордом красного копра с черным глубоким тоном одеяний. Но вернемся к прерванному.

Библия по-прежнему и в ещё большей мере – его главное вдохновляющее начало. Творчество его н художественное исполнение в области библейско-евангельской этого последнего периода становятся ещё совершеннее. Еще теснее как будто связь его с еврейским кварталом, ибо этот период богат такими шедеврами, как рассмотренный нами «Давид и Саул», как «Гаман в немилости» и мн. др.

***

Если в портретной области, в «Синдиках» он достигает, по моему мнению, небывалых дотоле высот живописного искусства, то в религиозно-библейских сюжетах последнего периода его страдальческой жизни – как это мы видели в «Сауле и Давиде» и других, – к столь богатому психологическому содержанию и гениальному выявлению тончайших черт еврейского национального характера прибавляется все более и более разрастающаяся мощь и величавая простота живописи, которая, наконец, в «Блудном сыне», в величайшем произведении, какое я знаю не только у Рембрандта, но и вообще в живописи – поднимает художника до самых счастливых высот слияния основных элементов, чисто живописно-формальных с небывалым по глубине искреннего чувства и высоте духовным содержанием. И по своим размерам этот холст у Рембрандта один из самых больших (за исключением «Ночного дозора»), точно для его развернувшейся мощи и широты предсмертного творчества размеры прежних были уже недостаточны.

В соответствии с размером и техника и трактовка этого произведения поражают широтой и свободой. Точно он писал уже не кистью, а каким-то широким инструментом, более отвечавшим его вдохновенному порыву.

***

В этой картине, как и в других, сводя все к главному, к монументальной фигуре отца, Рембрандт сконцентрировал всю силу своей гениальной кисти в незабываемом лице величавого библейского старца – еврея. Здесь образец такого непередаваемого словами выражения любви и всепрощения, такой необыкновенной безграничной доброты, идеальной кротости и смирения, такой отеческой тихой и светлой радости о вновь обретенном духовном сокровище, каких вы не встретите ни у кого из великих художников!.. Забываешь живопись, забываешь материю. Слово бессильно выразить глубину душевных красот, выраженных в старце-еврее, и никакая репродукция не может дать о картине подлежащего представления. Вернувшегося в лохмотьях заблудшего сына, припавшего к лону родителя – взволнованный, полуслепой, дивной душевной мягкости старец обнимает любящими и трясущимися старческими руками. Здесь не один только жест объятия – здесь нечто большее. В душевном волнении и радости он не только принимает сына, но, как это бывает у слепых, словно ощупывает его и ласково гладит родное существо свое, водя по спине руками, чтобы убедиться в реальности самого фанта его возврата. Больше того. Это быть может символ и пластическое гениальное воплощение в художественном образе того явления, о котором неоднократно повествует нам Библия: Это Отец Небесный, в неизменной любви своей, прикрывает Своей Десницею заблудший в грехе, но вернувшийся снова в Лоно Родительское, раскаявшийся избранный Народ Свой.

Я не могу забыть этой фигуры, этого трогательного выражения склоненной на бок и как бы трясущейся, как у глубоких стариков, прекраснейшей головы умиленного старика!

С таким лицом и таким выражением кроткой любви к людям я представляю себе тех библейских мудрецов и последних великих учителей правды жизни высокой нравственности и духовного совершенства, которые положили основу еврейско-христианского учения. Таким я вижу знаменитого рабби Гилеля, учителя, как думают, и Христа. С таким же характерным наклоном на бок головы и мягким выражением приподнятых усталых бровей, он любовно, кротко, зная человеческую природу, отсылал от себя «с миром» того язычника, который пожелал в миг узнать самую квинтэссенцию еврейского учения и морали.

Одной этой картины было бы достаточно, чтобы на ней проследить существенное различие между Рембрандтом и предшествующими мастерами формальных красот внешнего порядка итальянской, испанской и других школ и в ней раскрыть и показать, какой он явил человечеству в труднейшей задаче, в формах чисто живописных – мир красоты духовной, никем так не затронутый, для воплощения которого взял и обессмертил образ библейского старца-еврея.

***

Говорить ли о сыне, над которым все ниже и ниже будет склоняться любящая и всепрощающая душа старика, пока вся не изойдет, не будучи в силах вынести переживаемого чувства неземной радости и благодарения Господу…

Как многозначительно прилип к утробе родителя, почти прирос и замер бедняга, исстрадавшийся в скитаниях, вновь ощутив теплоту родительской любви и исключительную сладость покоя в лоне родной души. Как святы, как сладостны эти минуты. Какая спаянность и слитность в этой монументальной глыбе нерасторжимой группы отца и сына! Простота и общий тон теплого колорита, гармония красок здесь еще выше, чем в «Синдиках». Как бы двумя, тремя тонами писал он в своем стремлении к упрощению. Здесь все суммарно, все полновесно, важно и значительно! Чего стоит хотя бы одно это пятно красного плаща в золоте всей сцены. Как звучит мощно главный аккорд, сосредоточенный в левом углу картины, в компактной группе отца и сына под аккомпанемент всего окружающего, выдержанного в заглушенной гамме. В ней, из глубины прозрачного мрака выступает старуха, быть может мать, которая по выраженному на картине движению, сейчас бросится на шею любимого дитяти и повиснет на нём, обливаясь слезами радости… Замыкает сцену, стоящий видимо на пороге лестницы, внушительный старик, сосредоточенный свидетель этого трогательного свидания. Не закрывая глаз на некоторые погрешности и недочеты в картине (например втиснутый в старика плоский торс сына и неловкий поворот головы, и неоправданные детали одежды и обуви, писанные как бы от себя, а не с натуры), приходится признать, что картина эта имеет столь неизмеримые достоинства, что разбор их занял бы не одну еще страницу. С трудом можно себе представить, что этот огромный холст, мирового художественного значения и стольких живописных достижений и трудностей, мог выполнить расслабленный, полуслепой, несчастнейший старик, в буквальном смысла слова на пороге своей смерти.

Так Рембрандт из простого быта голландских евреев, из этой на вид жалкой, невзрачной кучки своего квартала, от которой брезгливо и с ненавистью отвертывались Португалия и Испания, извлек такие жемчужины, которые стали навсегда источником и всевозрастающего восторга перед духовной красотой человека, и непрерывных художественных наслаждений и радости для людей.

Так Рембрандт на своих холстах, воспроизводя лучшие черты еврейско-библейского народного духа, спел живописью прекрасную песнь во славу народа-избранника. Так великий страдалец-художник занес на страницы человечества светлые черты всечеловеческой красоты духовного лица народа-страдальца…

.jpg) Послесловие

Послесловие

Я кончаю. За время, в которое эти беглые заметки мною заносились, в различные моменты последних лет, в Европе в результате мировой войны произошли события величайшей важности и значения. И в судьбах еврейства определились реально новые исторические перспективы.

Я вспоминаю себя мальчиком. Вспоминаю убогие интерьеры наших соседей: нашего портного, сапожника, жестяника и всех этих жалких провинциальных ремесленников-евреев. Среди затуманенной временем бедной обстановки этих бедных тружеников еще и сейчас вижу на стене обязательно у каждого из них литографированный портрет старого еврея – иностранца в черной ермолке, с подпирающим подбородок высоким воротничком рубашки, выпячивающим галстук и жабо. Монтефиоре обязательно висел рядом или с промысловым свидетельством и аттестатом, или иногда в соседстве с каким-то раввином. Это графическое изображение Монтефиоре было помимо какого-то символа еще, думается мне, и неосознанным удовлетворением естественной эстетической потребности украсить стену и дать радость глазу.

Конечно, еврейским массам и сейчас еще не до искусства, не до живописи. Но будет время и оно придет, вероятно скоро в связи с историческими видами на Палестину, когда еврейству понадобится искусство. И первым из великих мастеров кисти, который принесет ему радость, какую дает настоящее искусство, должен быть Рембрандт. И не будет еврейского дома, где бы рядом, быть может, с Монтефиоре и Герцлем не украшала бы стены та или иная репродукция вдохновенной души Рембрандта, так, любовно и глубоко передавшего прекрасный черты из недр еврейского народа. Ибо поистине на протяжении времен и поныне еще ни в еврействе, ни вне его среди воспевших еврейство не было боле «еврейского» художника, чем великий Рембрандт. (Леонид Пастернак, Москва, 1918-1920 гг.)

Примечания:

1. Как раз под такое определение и особенно в смысле характеристики художественной трактовки своих картин подходит между прочим покойный старик Израэльс. Этот знаменитый еврейский художник, общепризнанный первоклассный живописец второй половины XIX века, в обрисовке формы, в рисунке и технике кажется с виду неумелым, беспомощным и во многом больше всякого другого напоминает своего величайшего соотечественника Рембрандта, которому Израэльс, к слову сказать, безумно поклонялся.

2 В рамках настоящего очерка, имеющего целью, как сказано было, лишь в общих чертах показать Рембрандта и то «особо еврейское», что сквозит во многих его творениях, внимание наше отдано только его живописи и картинам, оставляя не затронутыми ни его офортов (гравюр на меди), ни его рисунков на библейские темы. Среди последних у него имеются такие шедевры, которые по виртуозности, лаконизму и содержательности не уступят иной законченной картине.

Двумя-тремя мастерскими штрихами или ударами гусиного пера и лишь тронув кое-где 2-3 мазками мягкой кисти, обмакнутой в коричневую краску (сепию) – Рембрандт, достигает изумительнейших результатов в смысле движения, характеристики и особенно настроения изображаемой им сцены.

3 Тут кстати отметить, что Петербургский Эрмитаж обладает богатейшей коллекцией Рембрандтовских шедевров, как в области религиозно-библейской, так и портретной.

4 Эти черты его художественного творчества в связи с неустанным, религиозно-нравственным устремлением невольно наводят, на сравнение с другим родственным, художественным гением. – с Л.Н. Толстым.

5 В 1707 году один из потомков Рембрандта свидетельствует, что один из его портретов был продан за 6 голландских грошей.

Источник: Академик Л.О. Пастернак. Рембрандт и еврейство в его творчестве. Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, 1923. — 79 с.

©Научно-популярный портал «Еврейский Мир Украины»

Станьте ДОНАТОМ проекта. Сделайте добровольное перечисление в размере 100 рублей для развития журнала об искусстве.

Наведите камеру смартфона на QR-код, введите сумму и произведите оплату.

При согласии ваша фамилия, как благотворителя, появится в разделе «Донаты»