В 1962 году исполнилось 100 лет со дня закладки Владимирского Собора в Киеве, сооруженного в память 900-летия Крещения Руси при святом князе Владимире. Этот монументальный, величественный храм занимает видное место в истории восточно-христианского церковного искусства — выделяется своей прекрасной архитектурой и замечательной живописью. Художественная роспись Владимирского собора послужила образцом и вдохновением для многих позднейших православных художников иконописцев.

Одним из наиболее выдающихся художников, участвовавших в росписи Владимирского собора в Киеве, был Виктор Михайлович Васнецов. Он создал свой собственный, оригинальный иконописный стиль, получивший название «васнецовского». Творчество В. М. Васнецова положило наиболее сильный отпечаток на всей художественной росписи собора, в выполнении которой участвовали, кроме В. М. Васнецова, такие выдающиеся художники, как Нестеров, Сведомский, Котарбинский и др.

В 1948 году исполнилось 100 лет со дня рождения В. М. Васнецова. В связи с этой годовщиной в Праге был издан его биографический очерк. Автором этого интересного очерка является сын покойного художника, протоиерей Михаил Васнецов, ныне здравствующий настоятель Никольской церкви в Праге. Из этой книги мы заимствуем интересные сведения о жизненном пути и творчестве выдающегося художника.

Виктор Михайлович Васнецов был вторым из шести сыновей сельского священника Вятской губернии (ныне Кировская область), о. Михаила Васнецова. Детство будущего художника прошло в деревне, в живописной местности, среди богатой и разнообразной природы. Его отец был человеком глубоко религиозным, серьезным и вдумчивым; он интересовался науками, особенно астрономией, выписывал много книг и журналов, имел свою библиотеку, организовал при церкви школу и всегда внимательно и любовно относился к крестьянам, которые надолго сохранили память о добром батюшке. Под влиянием отца и обстановки своего детства, и В. М. Васнецов на всю жизнь сохранил любовь и уважение к крестьянам и земледельческому труду.

Виктор Михайлович учился сначала в духовном училище, а потом в духовной семинарии в г. Вятке. Впоследствии он всегда светло вспоминал свою школу и учение в ней. Он говорил, что преподавание в семинарии было поставлено в некоторых отношениях лучше, чем позднее в гимназиях. В Вятской семинарии имелся порядочный физический кабинет, несмотря на то, что это были 1858—1866 годы и семинария находилась в далекой провинции.

Любовь к рисованию появилась у В. М. Васнецова очень рано. По окончании семинарии он едет в Петербург с целью поступить в Академию Художеств. Здесь вначале он живет в очень тяжелых материальных условиях, зарабатывая главным образом уроками и рисованием. Со временем, когда его талант обращает на себя внимание общественности и критики, материальное положение художника улучшается. После окончания Академии он на свои скромные сбережения едет во Францию для изучения художественных сокровищ.

По возвращении в Петербург Виктор Михайлович женится на девушке из вятской купеческой среды: его жена была одной из первых русских женщин, получивших высшее медицинское образование. Художника влечет старина — былинные и сказочные образы. Бытовые сюжеты, которыми он пользовался первоначально в своем творчестве, не удовлетворяют его. В. М. Васнецов переезжает в Москву, которая со своими памятниками старины и укладом жизни ближе его сердцу.

Дальнейшая жизнь и творчество Виктора Михайловича связаны с кружком мецената Мамонтова, по профессии инженера-строителя. В своем имении Абрамцево, находящемся в 16 километрах от Троице-Сергиевой лавры. Мамонтовы создали настоящий дом-музей народных кустарных работ, в котором собрано было также много произведений выдающихся русских художников. В Абрамцево устроен был своего рода дом отдыха для художников и других деятелей искусства. Там подолгу гостили художники Репин, Поленов, Антокольский, Врубель и др.

С 1881 года В. М. Васнецов с семьей каждое лето проводили в Абрамцево, где ему был отведет отдельный домик с мастерской. Здесь им были созданы его лучшие полотна, навеянные народными былинами — «Витязь на распутьи», «Борьба со скифами», «Богатыри» и др.

В 1881 году в Абрамцево была построена небольшая церковь. В составлении проекта, в разработке деталей и росписи этой церкви Б. М. Васнецов принимал самое деятельное участие. Написанная им в алтаре этого храма икона Божией Матери является прообразом его замечательной Богоматери во Владимирском соборе.

С 80-х годов начинается тот период творчества художника, который позволяет назвать его «певцом неба». К этому времени заканчивается постройка Владимирского собора в Киеве. В. М. Васнецов получает предложение заведующего художественными работами собора, профессора истории искусства А. В. Прахова взять на себя роспись собора. Художник с восторгом принимает это предложение и, желая ближе познакомиться с памятниками древле-христианской живописи и мозаики, отправляется в Италию.

В 1885 году художник с семьей переезжает в Киев, и в течение шести лет усердно работает в соборе. Потом он еще несколько лет ездил в Киев для окончания росписи.

20 августа 1896 года состоялось торжественное освящение собора, которое на самого Виктора Михайловича, как пишет его сын, «произвело потрясающее впечатление. Задуманное им грандиозное дело, потребовавшее десятилетнего напряженного труда, было закончено. Оно создало художнику известность и славу.

В. М. Васнецовым расписан главный, средний корабль собора, а на высокой абсиде помешен грандиозный (около 8 метров высоты) знаменитый образ Божией Матери с Младенцем на руках. На большинство людей, впервые пришедших во Владимирский собор эта икона производит неизгладимое впечатление. В алтаре под изображением Богоматери помещена «Евхаристия» — символическое изображение Христа, причащающего апостолов.

В алтаре на боковых стенах находятся изображения ветхозаветных пророков, вселенских святителей, святых Русской Церкви. В главном, мраморном иконостасе помещено шесть икон художника: Спасителя, Божией Матери, св. князя Владимира, твердо несущего крест, как бы повинуясь велению свыше, и св. княгини Ольги, первой русской святой мужественно преданной обретенному сокровищу веры; там же, с левой стороны изображены св. князь Александр Невский, молящийся в храме перед предстоящей битвой за родную землю и веру, и Мария Магдалина, скорбная и кроткая, с сосудом драгоценного мира в одной руке и пасхальным яичком — в другой.

На потолках собора (плафонах) художником написаны три образа: Иммануил» — символическое изображение Христа в виде юноши, Бог Отец скорбящий и Распятый Христос, окруженный ангелами, как бы поддерживающими его «лики закрывающе».

На западной стороне собора, по бокам помещены «Крещение св. Владимира» и «Крещение Руси», а посередине западной стены против алтаря — изображение Страшного суда. На изображении «Крещение Руси» выступают как бы три яруса: внизу крешаемые, благодатно озаряемые предвкушением небесной радости, выше — уже крещенные, а среди них вдохновенный лик Равноапостольного, а вверху, на облаках виден апостол Андрей Первозванный с крестом, водруженным им, по преданию, на Приднепровских горах.

В средней, центральной части собора изображены события из Евангельской истории, а также многие святые Русской Церкви. Каждый лик строго индивидуален и в изображениях их нет трафарета. Все изображения переплетены замечательными, богатыми орнаментами — «райскими цветами». Роспись собора требовала от художника много чисто физического труда, большой умственной работы и огромных творческих усилий. Стенная живопись создавалась обыкновенно таким путем: сперва художник делал акварельный эскиз изображения, с него писал затем на холсте масляными красками «картон» в увеличенном размере. Особенно затруднительной была работа на потолках. Надо было подниматься на высокие леса и часто работать в неудобной позе. Вблизи нельзя было заметить ошибки и неправильности в огромных фигурах, и художнику неоднократно приходилось спускаться вниз, отмечать на маленьком рисунке поправки, затем снова подниматься на леса и наносить поправки на стену, потом снова спускаться вниз и проверять.

В главном куполе собора художником написаны Христос Вседержитель — Пантократор на фоне звездного неба, а в шейке купола — «Преддверие рая» или «Радость праведных о Господе», изображающая вход их в светлое царство Христово. Впереди находится «разбойник благоразумный» и прародители. Авель, далее ветхозаветные праведники, святые мученицы София с детьми, Варвара, Екатерина — все в радостном устремлении ко Господу.

В. М. Васнецов писал свои вдохновенные иконы и изображения и в других церквах — в храме Воскресения в Петербурге (там же его мозаичные иконы), в Дармштадте в Германии, в Александро-Невском соборе в Софии (Болгария), в Варшавском соборе (разрушенном в 20-х годах). Особенно замечательна роспись храма на стекляном заводе села Гусь (ныне Ивановская обл.). В ней видно влияние древнерусской иконописи, а также сказываются многолетние религиозные переживания художника и его более вдумчивое отношение к теме.

В иконах В. М. Васнецова «говорят глаза и руки». В глазах изображенных им ликов необычайная выразительность и сила: эти глаза как бы смотрят в вечность и видят ее; в ликах нет условной стилизации, нет также «плоти и крови» западной иконографии. Лики В. М. Васнецова одухотворены, благостно-благодатны. Их мог создать только художник большого целомудрия, человек большого духовного богатства, глубокой религиозности. Таким и был В. М. Васнецов. «Бог для него был прежде всего Великий Творец-Художник. Если всякое истинно художественное произведение создано творцом — художником, то и мир — это величайшее художественное произведение — несомненно имеет своего Великого Творца. Виктор Михайлович любил читать Св. Писание и часто читал главы из Евангелия, особенно перед Великим постом, о страданиях Христа. Из Ветхого Завета любил пророка Исаию и часто его читал. Иногда, работая, напевал церковные песнопения. Часто бывал на богослужениях и вкладывал в церковные обряды глубокое содержание. Вся обстановка и уклад домашней жизни художника были проникнуты глубокой религиозностью и благочестием. От облика Виктора Михайловича веяло благородством, честностью, нравственной чистотой: при нем было невозможно вести нескромные разговоры. Он был добрым семьянином, горячо любил своих пятерых детей; в согласии прожил со своей cvпругой 48 лет.

В. М. Васнецов высоко ценил западно-европейское искусство, но больше всего любил свое родное — родную природу, родной быт, родную литературу и искусство. Он очень любил музыку, увлекался театром, сам иногда сочинял стихи. Как художник, он высоко оценил древнерусскую икону, которую в свое время мало знали в обществе.

Васнецов отличался общительностью, был интересным, остроумным собеседником. Дом его привлекал к себе посетителей. Кто только у него не бывал: архиереи и монахини, художники, писатели, артисты, иностранные журналисты, юноши, приехавшие из деревни, старушки и дети. Все тянулись к этому общительному и талантливому человеку. И он заражал их своей увлекательной, вдохновенной речью, своими возвышенными и оригинальными взглядами, своей любовью к искусству, своей устремленностью к всему великому и прекрасному.

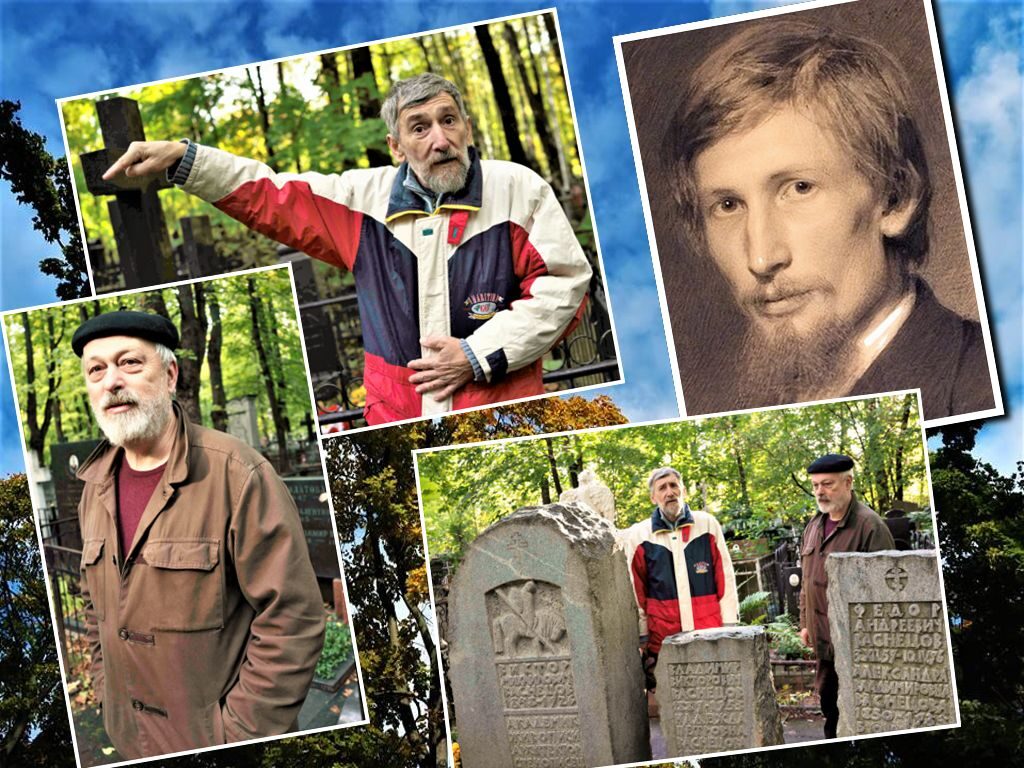

Виктор Михайлович работал до глубокой старости. За два дня до смерти еще писал картины. 23 июля 1926 года с ним случился паралич сердца и в возрасте 78 лет выдающийся художник скончался. Торжертвенно было совершено его отпевание в церкви Адриана и Наталии в Москве. Останки художника и его супруги покоятся на кладбище на Введенских горах в Москве.

Не менее 60 лет своей жизни В. М. Васнецов посвятил служению искусству. Он оставил после себя многочисленные художественные произведения: росписи храмов, особенно Владимирского собора, создавшие ему славу религиозного художника-иконописца, ряд крупных сказочно-былинных картин, а кроме того много икон, портретов, рисунков, эскизов, орнаментов и пр. В своем творчестве он дал высокий пример неутомимого труда, глубокой веры и любви к Богу, любви к добру, к красоте, к родине, к человеку.

Живя на земле, В. М. Васнецов устремлялся к Небу, певцом которого он был во многих своих творениях.

*****

Автор: Илария Булгакова, Церковный Вестник

Материалы по теме:

Илария Булгакова. Святые наших дней: афонский схимонах Силуан