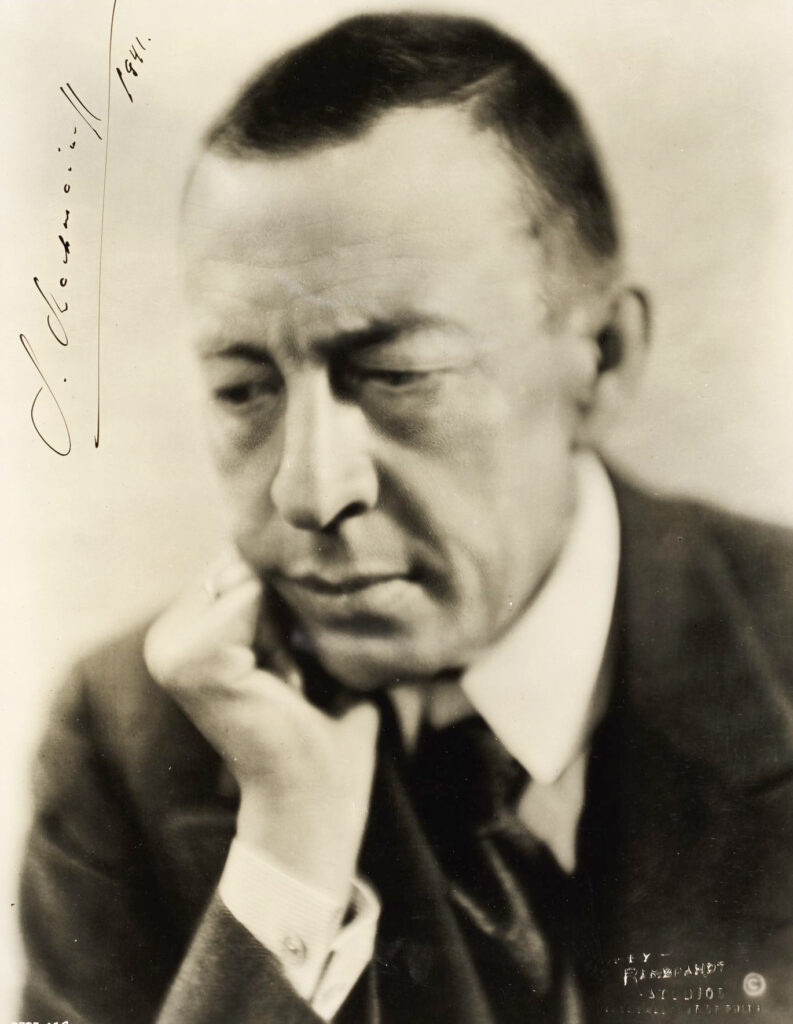

Николай Авьерино (1871—1950) — музыкант, скрипач, профессор. Родился в богатой семье обрусевших греков, музыкант в четвертом поколении. Его отец, Константин Николаевичем, был скрипачом, а впоследствии руководителем оркестра Большого театра.

Окончил Таганрогскую гимназию. Осенью 1887 года во время приезда в Таганрог П. И. Чайковского аккомпанировал композитору и был отмечен как талантливый юный скрипач. Благодаря помощи П. И. Чайковского поступил в Московскую консерваторию по классу скрипки, окончил её курс с серебряной медалью. Учился музыке у В. И. Сука, впоследствии дирижёра Московской императорской оперы. В 1895 году уехал в Астрахань, где провёл три с половиной года. Затем три года жил в Баку и четыре — в Саратове. Преподавал в отделениях Русского музыкального общества, на скрипичных курсах. В 1904 году переехал в Москву, где в 1907 году стал профессором Московского филармонического музыкального училища. Концертировал как скрипач-виртуоз. Друг А. К. Глазунова, С. В. Рахманинова, В. А. Серова, А. Г. Рубинштейна, В. И. Качалова, Ф. И. Шаляпина и многих других деятелей искусства. Работал в симфоническом оркестре Русского музыкального общества в Москве. В 1909 году преподавал в Музыкальном драматическом училище, музыкант оркестра Московского императорского театра. В 1910—1911 гг. член, в 1913—1914 действительный член Общества свободной эстетики. С 1911 по 1920 гг. директор Ростовского отделения императорского Русского музыкального общества (консерватории в Ростове-на-Дону) и училища. Служил в отделе пропаганды у генерала А. И. Деникина.

После катастрофы Добровольческой армии эвакуировался в 1920 году в Константинополь. Затем жил в Афинах и Париже (с 1921 года), выступал с концертами. В 1922—1923 гг. как скрипач-альт концертировал во Франции вместе с А. И. Коноваловым (фортепьяно). В 1922 году посвящён в масонство в русской парижской ложе «Астрея», числился её членом по 1932 год.

В 1923 году неожиданно уехал в США. 14 лет преподавал в Балтиморской консерватории, профессор. С 1931 года жил в Бостоне, до 1939 г. играл на альте в Бостонском симфоническом оркестре, один из солистов Бостонского филармонического общества. Последние годы жизни провёл в Нью-Йорке. В 1947 году член Российского музыкального общества за границей; читал в Нью-Йорке лекции при Молодёжной христианской ассоциации (ИМКА). Мемуарист. Сотрудник «Нового журнала», «Нового русского слова». Биограф П. И. Чайковского.

****

Осенью 1887 года я поступил в Московскую консерваторию. В первый же день П. И. Чайковский представил меня профессорам Н. С. Звереву и А. И. Зилоти. Тут же я познакомился с учениками — Рахманиновым, Максимовым и Прессманом; все трое жили у профессора Зверева. Я сразу подружился с этой молодежью, и дружба с ними оказалась «до гробовой доски».

Через несколько дней я был приглашен к Н. С. Звереву на завтрак и там я увидел, как живут мои новые друзья. Воскресные завтраки у Зверева были хорошо известны в Москве: большой хлебосол, гастроном, он прямо священнодействовал, когда угощал своих гостей. Я вскоре сделался завсегдатаем этих завтраков и до сих пор вспоминаю о них с радостью. Кто только на них не бывал! А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, А. С. Аренский, С. И. Танеев, профессор П. А. Пабст, известные общественные деятели и меценаты как С. И. Мамонтов и многие другие. Видная фигура в старой Москве, бывший помещик, Зверев был большим барином. Никто из нас не знал, какое он получил музыкальное образование. Известно было только, что он смолоду был дружен с Н. Г. Рубинштейном, который и угадал в нем замечательного педагога. Через руки Н. С. Зверева прошли лучшие московские пианисты. Но самое замечательное в этом человеке было его отношение к молодежи. Если поступавший в консерваторию талантливый ученик-пианист не имел ни достаточных средств, ни родителей в Москве, у которых он мог бы жить, Н. С. предлагал взять юношу к себе. Платы он при этом никакой не брал, но ставил одно условие: родители теряли всякое право вмешиваться в дело воспитания их сына; он как-бы становился сыном Зверева. Так росли и воспитывались А. И. Зилоти, С. В. Рахманинов, Л. А. Максимов, М. Л. Прессман. Питомцев своих Зверев любил как отец и баловал их — водил в театр и на концерты, (это он, впрочем, считал не баловством, а необходимою частью образования), а иногда и в хорошие рестораны. В занятиях же он был строг и лентяев не любил. Мне часто потом говорил А. И. Зилоти: «Да если бы не строгость Николая Сергеевича, разве я был бы Зилоти?» Другие мои друзья — братья Конюсы, Скрябин, Левин, Буюкли, как и я сам, вели жизнь «студенческую», то есть жили у себя дома и пользовались полной свободой; «зверята же» (так их называли в консерватории) были лишены свободы, у них весь день был расписан по часам. Я был особенно дружен с Максимовым. У него был увлекающийся, горячий темперамент и он был отчаянный спорщик. Мы дали ему прозвище «Дон Кихот», а П. И. Чайковский называл его «нахал Лёля».

Совершенно другого характера был другой «зверёныш» — Сергей Рахманинов. В противоположность Максимову, Рахманинов был уравновешенный, спокойный юноша; никогда не спорил и не кричал; много смеялся, любил наши шутки и дурачества, но сам в них участия не принимал. Во время нашего пребывания в консерватории в жизни ее произошел перелом. Новый директор В. И. Сафонов принес с собой «новый дух» — начались трения, которые повели к выходу из состава дирекции П. И. Чайковского, к отставке Зилоти и некоторых других преподавателей. В консерватории образовались две партии — сафоновская и оппозиционная (старая рубинштейновская). Мы, конечно, были в оппозиции. С уходом Зилоти учеников его класса пришлось перевести к другим профессорам и только Рахманинов, который некоторое время перед тем стал учеником Зилоти по желанию самого Зверева, не захотел перейти к другому профессору и держал выпускной экзамен от себя. Кончил он консерваторию блестяще по обеим специальностям (как пианист и композитор) — ему была присуждена большая золотая медаль. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что у Рахманинова уже в возрасте 17-18 лет был вполне сложившийся характер: он был самолюбив, но не заносчив, держал себя с достоинством, с нами был прост, мил, но ни с кем не был то, что называется «за панибрата». Мне часто потом говорили, что он «надменный и с самомнением». Смею заверить, что ни надменности, ни самомнения в нем и следа не было. Если же у него и был такой вид, то как это ни странно, происходило от его застенчивости.

За некоторое время до окончания консерватории у Рахманинова произошел разрыв с Н. С. Зверевым и они расстались. Мы знали, что оба они тяжело переживали этот разрыв. Зверев безусловно очень любил своего питомца; Рахманинов же при всей признательности и любви к Н. С., не мог перенести его тяжелого характера и деспотизма. К общей радости примирение произошло во время выпускного экзамена. Обыкновенно перед выпуском бывал концерт «выпускных» в зале Благородного Собрания; в этот раз играли Рахманинов, Скрябин, Альтшулер, Максимов и я. После концерта Н. С. Зверев устроил ужин в Эрмитаже, на котором кроме нас были профессора Пабст и Аренский с женами. Хотя ужин был дан в нашу честь, как кончающих, но все чувствовали, что Зверев праздновал примирение с Рахманиновым. Ужин был веселый, с речами. Отвечая на тост Аренского, я между прочим сказал, что счастлив получить высокое звание «свободного художника», но хотел бы знать, какие права это звание дает. На это Аренский с улыбкой ответил мне: «Милый друг, давно всем известно, что звание свободного художника дает неоспоримое право свободно «художить».

После Зверева Рахманинов жил у своей тетушки В. А. Сатиной, где мы опять часто встречались, так как я давал уроки ее сыну Володе. Здесь же мне впервые пришлось познакомиться с Рахманиновым на «деловой» почве. Нам с ним предложили дать несколько концертов на юге России. Кроме сольных номеров, рахманиновских и моих, в программе нашей была соната Грига для фортепиано и скрипки, и вот, репетируя эту сонату, я узнал какой Рахманинов был требовательный не только к другим, но и к себе. Он первый научил меня по-настоящему работать над вещами.

В 1896—1904 я жил в провинции, бывал в Москве редко, наездами, но всякий раз виделся с Сергеем Васильевичем. За это время он вырос и как композитор, и как пианист (хотя тогда он играл только свои сочинения). В бытность мою на Кавказе я узнал, что с Рахманиновым случилось какое-то нервное, расстройство и что он перестал сочинять. Это привело в уныние не только его родных и друзей, но и всю музыкальную Москву. К счастью все обошлось благополучно — его вылечил гипнозом милейший доктор Н. В. Даль, общий друг московских музыкантов, и после тяжелого перерыва Рахманинов подарил миру свой чудесный 2-ой фортепианный концерт, который он и посвятил доктору Далю.

В 1904 году я вернулся в Москву и был приглашен профессором в Филармоническое музыкальное училище; здесь мы опять часто встречались с Рахманиновым. Мы оба были членами концертной комиссии, в которой кроме нас состояли еще член дирекции Ю. Ю. Осберг и А. И. Зилоти. В это же время Рахманинов невероятно быстро сделал блестящую, карьеру как дирижер. Начал он ее в частной опере С. И. Мамонтова, а продолжал в Большом театре. Впервые в Москве стали интересоваться дирижером в опере; спектакли при участии Рахманинова имели огромный успех. Я помню, какую сенсацию произвели «Русалка» и «Жизнь за царя» под его управлением. В это же время он начал появляться за дирижерским пультом и в симфонических концертах и вскоре уже имел успех едва-ли не такой же, как Никиш.

В 1912 году я был назначен директором в Ростовское на Дону отделение Русского Музыкального Общества. Я окунулся с головой в административную деятельность, до тех пор мне совершенно чуждую. По уставу Музыкального Общества ректора консерваторий и музыкальных училищ являлись не только руководителями музыкального преподавания, но также были ответственны за хозяйственную и административную часть. Дела было много, а главное совершенно мне незнакомого — приходилось учиться. Помню, я получил от моего бывшего директора В. И. Сафонова письмо, в котором он писал: «Поздравляю тебя с назначением на ответственный пост; верю, что ты окажешься хорошим администратором; но должен тебя предупредить: надолго придется тебе отказаться от веселой и беспечной жизни».

Началась работа — начало было трудное, но все же за два года мне удалось многое сделать. Больше всего меня радовала концертная деятельность нашего отделения. Концерты наши имели огромный успех. На них выступали такие артисты, как Рахманинов, Шаляпин, Зилоти, Брандуков, Собинов, Артур Рубинштейн, Сафонов, Белоусов. Была и серия симфонических концертов с участием оркестра Кусевицкого под его управлением: весь цикл Бетховенских симфоний, включая 9-ую, с хором из моих учащихся.

В 1914 году началась война и к нам в Ростов эвакуировалась Киевская консерватория. За все эти годы Рахманинов ежегодно приезжал с концертами в Ростов. Играл он всегда только свои сочинения и только один раз он приехал с программой из сочинений Скрябина — это было в 1915 году, после смерти Скрябина.

Неожиданно для себя я получил извещение, что Рахманинов назначен главной дирекцией Музыкального Общества ревизовать консерватории и музыкальные училища. Я ждал его приезда с нетерпением, мне хотелось похвастаться перед старым другом и замечательным музыкантом своими достижениями. Обыкновенно Рахманинов, приезжая в Ростов, останавливался у меня (у меня была хорошая казенная квартира при консерватории). По обыкновению, я поехал на вокзал встречать его; но, к моему удивлению, он заявил мне, что не может ехать ко мне, так как приезжает в качестве ревизора и считает для себя неудобным останавливаться у меня. «Ну, что же… Может быть ты и прав».

На другой день он явился на ревизию! Волнение было всеобщее: и в канцелярии, и среди преподавателей, и среди учащихся. Началась ревизия. Рахманинов остался верен себе в смысле добросовестного отношения к своим обязанностям. Проревизовал бухгалтерию, причем привел в страшное смущение нашу делопроизводительницу, задавая ей вопросы по разным статьям. Затем, осмотрев весь инвентарь, отправился по классам: он побывал в классах у всех преподавателей и просиживал иногда около получаса, чем немало мучил и преподавателей, и учащихся. Наконец, на третий день ревизия кончилась концертом учащихся, с хором и оркестром под моим управлением. Зал был переполнен учащимися и родителями; в публике были все профессора и преподаватели Киевской консерватории во главе с директором М. Р. Глиэром, старым моим товарищем по Московской консерватории. Концерт прошел очень хорошо. По окончании программы, Рахманинов подошел к эстраде, протянул мне руку и сказал довольно громко, что было не в его привычке: «Благодарю Вас, Николай Константинович! Все, что я видел здесь у Вас, и в музыкальном отношении и в отношении порядка и дисциплины, превзошло все мои ожидания!» Я был на седьмом небе от радости; моему самолюбию льстило еще и то, что свидетелями моего торжества были товарищи киевляне. Но что меня удивило и рассмешило, это то, что после концерта, когда мы остались с ним вдвоем, Рахманинов мне сказал: «А ты знаешь? .. я боялся тебя ревизовать! .. Тяжело ревизовать старого друга. А в тебе я был не уверен: я думал — какой Авьерино директор? … может быть там Бог знает, что делается?! .. и серьезно подумывал: не проехать ли мне мимо Ростова?».

Через несколько месяцев я был в Петербурге с обычным докладом в главной дирекции и воочию убедился, какое значение для меня имел отчет Рахманинова: председательница дирекции, великая княгиня Елена Георгиевна, сказала мне, что она была счастлива слышать от С. В. Рахманинова, в каком порядке он нашел Ростовское отделение.