Григорий Нехорошев.

Татьяна Варшер — принцесса Помпеи

В эмиграции Татьяна Варшер стала всемирно известным археологом.

– Татьяна Сергеевна, кто бы мог подумать, что Вы будете обучать американцев археологии?

– Павел Николаевич, а кто бы мог подумать, что Вы будете издавать парижскую газету?

Примечательный этот разговор состоялся в марте 1933-го в Риме, между двумя коренными москвичами родом из аристократических арбатских переулков: главным редактором парижской газеты «Последние новости» Павлом Милюковым, бывшим министром иностранных дел Временного правительства и лидером Кадетской партии, и Татьяной Варшер, всемирно признанным уже тогда археологом, «одним из лучших, если не лучшим» специалистом по раскопкам Помпеи. Так охарактеризовал несколько лет спустя свою ученицу историк античности академик Михаил Ростовцев.

Влюблённый Милюков

Юный Милюков был влюблён в будущую мать Татьяны Варшер, Нину Депельнор. Они вместе жили в доме Арбузовых на Пречистенке. После одной из домашних постановок «Недоросля» Фонвизина «14-летний Милюков объяснился в любви 16-летней Нине Депельнор, но та открыла ему свою привязанность к другому соседу – Серёже Варшеру». В 1877 году Нина и Сергей тайком обвенчались.

Татьяна родилась в 1880-м, когда отец её ещё был студентом, и поэтому назвали её в честь небесной покровительницы Московского университета. Исследователь творчества Шекспира Сергей Варшер умер, когда Тане было всего 8 лет, а ему всего 33. Православный писатель Михаил Талалай пишет: «В поисках отцовской фигуры она и выбрала Милюкова, который ещё и при жизни Сергея Варшера обласкивал девочку в тяжёлые минуты материнской критики».

Похвала Короленко

В последний год XIX столетия Татьяна Варшер уехала в Петербург – изучать историю на Высших женских (Бестужевских) курсах Санкт-Петербургского университета. В столицу после ссылки в Рязань и путешествий по Балканам приехал и Милюков, знаменитый уже в ту пору историк и публицист. В его доме Татьяна познакомилась со многими либеральными интеллектуалами Российской империи. Поэтому неудивительно, что вскоре она совершила довольно смелый для молодой женщины тех времён общественный поступок.

В 1900-м в Театре Суворина поставили антисемитскую пьесу Савелия Эфрона и Виктора Крылова «Контрабандисты». Петербургские студенты премьеру сорвали, в газетах начались яростные споры. Пьесу поддержал профессор Бестужевских курсов, знаток древнерусской литературы, знаменитый библиофил Илья Шляпкин. И получил публичное осуждение от студенток, они поручили его высказать Татьяне Варшер. От исключения её спасло заступничество лучших профессоров курсов: студентка была очень способной в изучении античности.

Столкновение широко обсуждалось, и о нём узнал даже главный адвокат национальных меньшинств России Владимир Галактионович Короленко. Автор знаменитой повести «Слепой музыкант» был в те годы, наравне со Львом Толстым, великим моральным авторитетом для русской интеллигенции. Царские власти с мнением Короленко считались, журналистских его расследований побаивались, как затем и власти большевистские. Но большевики уже в августе 1918-го закрыли главный журнал либеральной общественности «Русское богатство», который Короленко бессменно редактировал с 1904 года.

Смерть Короленко стала для русских интеллектуалов главной трагической новостью января 1922 года. Для траурного номера рижской русской газеты «Сегодня» Татьяна Варшер написала незамысловатые, но очень колоритные воспоминания о Короленко.

В Помпею из Риги

Почти сразу после окончания Бестужевских курсов, в 1907 году, Варшер переехала в Ригу, работала преподавателем истории. В 1911-м вышла замуж. Медовый месяц молодожёны провели на раскопках Помпеи. Тогда же Варшер сделала первые фотографии раскопок великого древнего города. Семейное счастье было недолгим, муж её неожиданно умер в конце 1913 года. После этого Варшер вернулась в Петербург. Занималась наукой, помогала в повседневной работе руководству партии кадетов. И неожиданно во второй раз вышла замуж за родного вдового брата первого мужа – чтобы помогать воспитывать его осиротевших детей, как она говорила. В конце 1917-го большевики казнят её второго мужа как участника контрреволюционного заговора.

До 1921-го Варшер много преподавала: историю и иностранные языки. На женских курсах и даже матросам на курсах Политпросвета Балтфлота. От матросских курсов её командировали в Кемь, и она побывала на Соловецких островах. Опубликованные через год в Риге воспоминания об этой поездке стали первым свидетельством о концлагере для политзаключённых на Соловках.

Дорога в Рим

Десятки бытовых очерков и заметок о новой советской жизни она опубликовала в начале 1920-х годов в рижской газете «Сегодня», после побега из Петрограда в Ригу. Очерки очень нравились читателям, публика с удовольствием приходила на встречи с ней, чтобы узнать подробности. Пользуясь своей популярностью, Варшер собирала деньги и продукты для детей-беспризорников в России по линии Красного Креста.

Но Рига была для неё маленькой, она решила ехать дальше, в Берлин. Прощальная публичная лекция её в феврале 1922-го была посвящена раскопкам Помпеи, она показывала и диапозитивы, с трудом вывезенные из Советской России. В Берлине свои очерки она издала отдельной книгой «Виденное и пережитое в Советской России».

Но больше публицистики её интересовала археология, Варшер занималась ею в семинаре Берлинского университета. Вскоре она связалась со своим главным учителем, историком античности Михаилом Ростовцевым, он тогда уже преподавал в Оксфорде. По его совету и по его протекции она переехала в Рим, где и прожила до конца жизни, большую часть времени, однако, находясь в Помпее.

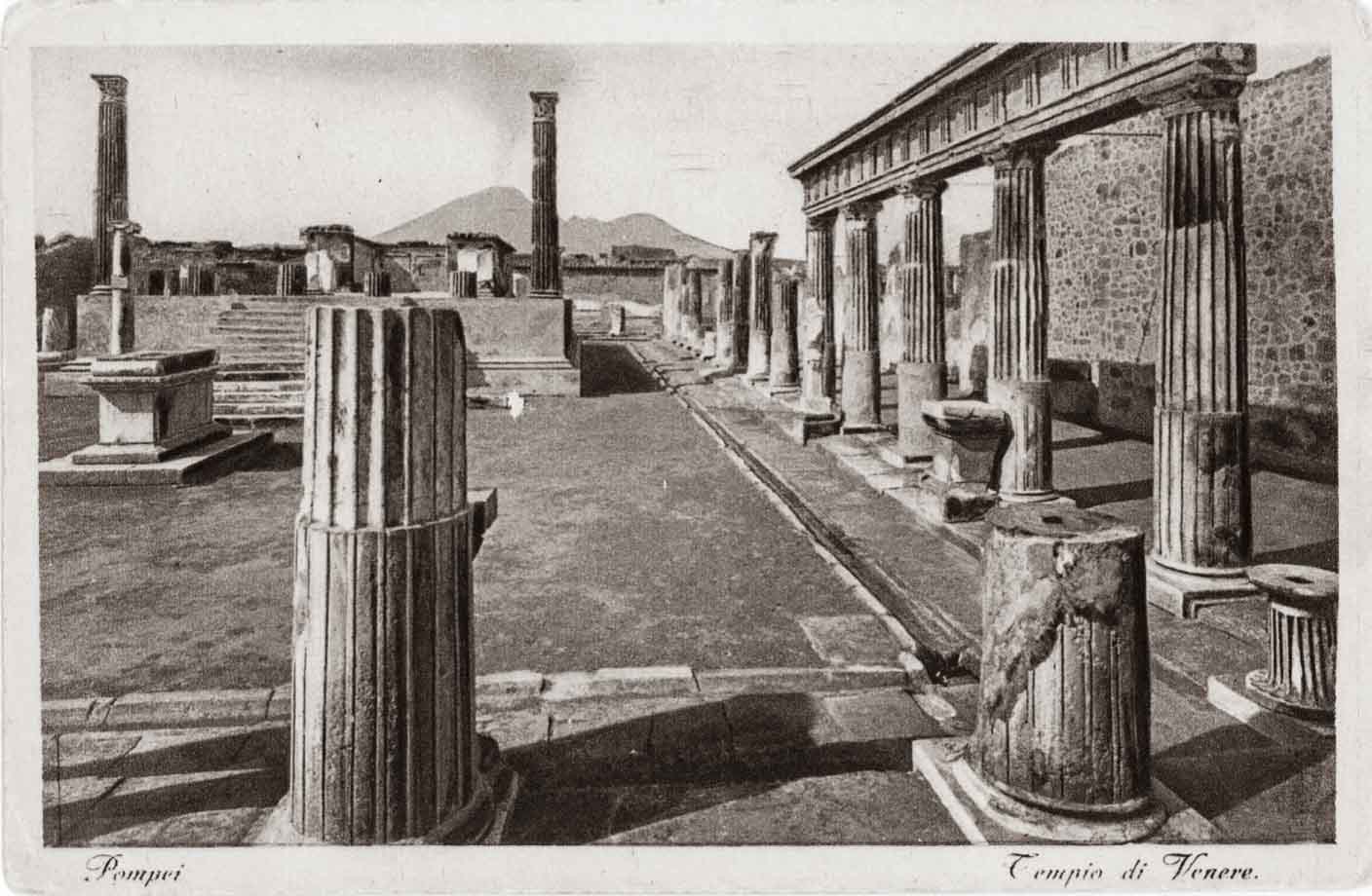

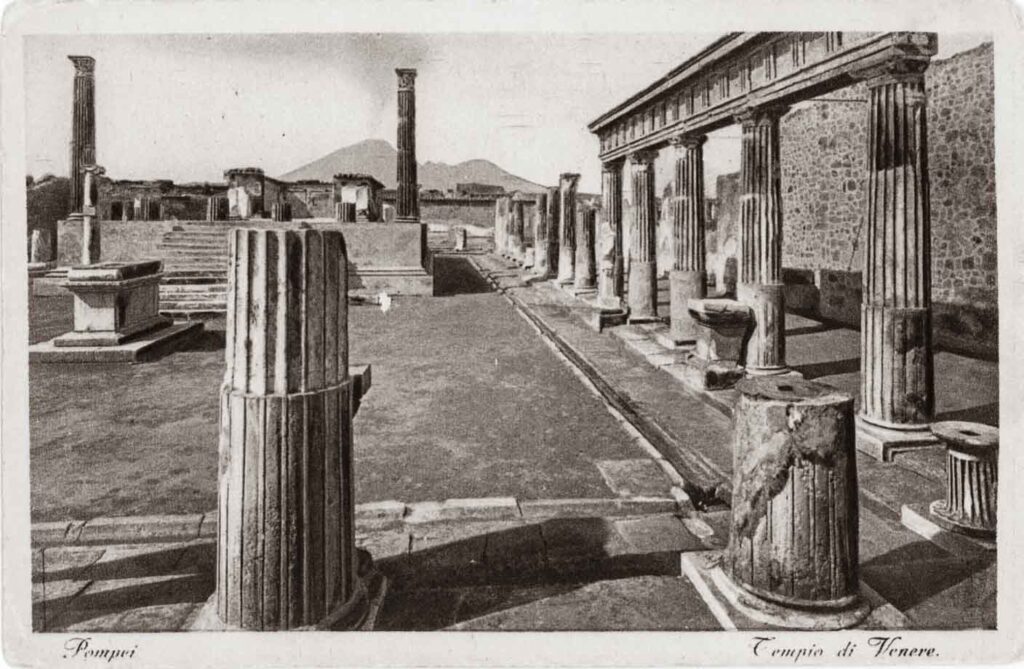

Уже в 1925-м она выпустила подробный путеводитель по раскопкам великого древнего города. Книга была переведена на несколько европейских языков. Результаты следующих 35 лет работы по описанию раскопок Помпеи вошли в 63 огромных тома «Топографического атласа Помпеи», в которых более 6000 фотографий. «Не могу себе представить, что это работа двух рук! Мне всегда думается, что это труд целой комисcии!» – сказал об этой работе выдающийся итальянский археолог Паолино Мингаццини. Павел Милюков в своих мемуарах рассказывает, что рядовые археологи на раскопках Помпеи называли её «принцессой».

Важнее Папы

Очень часто злая на язык Зинаида Гиппиус написала о ней: «Для русского человека быть в Риме и не видать Татьяну Варшер гораздо непростительнее, чем не видать Папу. Кто она? Учёная женщина? Да, но если б она была только это, или даже если б походила главным образом на «учёную женщину» в обычном представлении, – мне, портретисту, описателю «Живых лиц», нечего было бы о ней сказать. О её работах, учёных заслугах в археологии уже достаточно писано специалистами; пусть они и продолжают, у меня же своя специальность.

«Самое интересное в мире, – говорю я в одной из моих статей, – это живой человек. Весь как он есть, настоящий, с его судьбой, с его душой, с его талантом, с его ошибками, с его особенностями… ведь каждый – единственный». Я и теперь так же думаю: но это относится, конечно, только к живому человеку; есть, и очень много, полумёртвых, даже совсем мёртвых, таких, чьи души, по слову Данте, давно мучаются в аду, пока тела ещё пребывают на земле. Татьяна Сергеевна Варшер именно тем и пленяет, что она «живой» человек в самой высшей степени. В неё попало столько бергсоновского élan vital (жизненный порыв, фр.), что не всякий бы с ним справился, да и сама она не всегда справляется. Во всём, за что она ни берётся или что на пути ни встречается, – от главного, научной работы, которой она живёт, до журналистики и даже вплоть до мелочей жизни, – решительно во всём чувствуется эта её бурная сила».

Кроме работы с многочисленными учениками-археологами, в конце 1950-х Татьяна Варшер писала воспоминания, посылала в американскую газету «Новое русское слово», но её не печатали. В эмиграции кто-то пустил слух о её симпатиях к фашистам. Видимо, из-за статей о Муссолини, написанных в середине 1930-х для русских газет. Это обижало буквально до глубины души: в 1940-годы она с риском для жизни прятала у себя дома в Риме евреев, помогала работе Красного Креста в оккупированной немцами Италии. Она всеми силами пыталась через старых приятелей избавиться от этого навета. Ей это удалось – в 1957 году «Новое русское слово» опубликовала заметку, посвящённую полувековому юбилею её научной и литературной деятельности. Татьяна Варшер умерла в декабре 1960-го.

Из воспоминаний Татьяны Варшер

Лето 1910 года.

Я усердно работаю в Помпеях. Решила сделать передышку, отчасти отдохнуть на Капри, отчасти привести в систему собранный материал… Дивный день. Я на набережной – жду прибытия парохода из Неаполя. Рядом со мной компания русских. Среди них – красивая дама, в прелестном белом платье, с роскошным кружевным зонтиком.

«La moglia del signora Gorki», – шепчет мне итальянец, но я без него сразу узнала её. Сколько раз видела её на сцене – Марию Фёдоровну Андрееву. Прибывает пароход. Соскакивает молодой человек лет 23–25 с бородкой… Это сын М.Ф. Андреевой. Компания подымается со мной на лифте… Сын передаёт матери впечатления – он сделал небольшое путешествие по Италии, особенно в восторге от Сены.

На площади городка Капри компанию Горьких окружают каприйские крестьянки. Мария Фёдоровна восхитительна. Она пожимает заскорузлые руки, для всех у неё припасено ласково слово, для всех обворожительная улыбка… Чувствуется – она убеждена, что улыбка её скрашивает жизнь этих бедных людей.

Вижу компанию Горького каждый вечер. Горький ведёт за руку восьмилетнюю дочь русского писателя П-а, мамаша в восторге: «Алексей Максимович и Лёленька – лучшие друзья».

Каприйцы никак не могут понять, почему я не в этой компании? Я покупаю кораллы, меня уверяют, что мой голос напоминает голос жены Горького… и я чувствую, что итальянец – в восторге от своего комплимента и недоволен моим равнодушием… Я нанимаю лодку, и рыбак показывает мне все камни, на которых когда-либо сидел Горький… Когда прибывают carawna russa, то всей компании показывают виллу Горького… Извозчики на набережной первым долгом приглашают съездить на villa Gorky.

«Королева Каприйская», – каждый раз шепчу я, когда вижу Марию Фёдоровну с неизменной обворожительной улыбкой… Впрочем, раз ей пришлось убедиться, что улыбка её не так чудодейственна…

Ноябрь 1917 года.

Большевики захватили российский престол. Тюрьмы переполнены «врагами народа», вроде Софьи Владимировны Паниной… но большевики ещё не совсем вошли во вкус власти. Газеты ещё не закрыты, и Горький громит большевиков в «Новой Жизни»… Мария Фёдоровна хлопочет о заключённых, у неё ведь такие большие связи с большевиками… С заключёнными даются свидания. Входит Мария Фёдоровна к одному заключённому и, конечно, несёт ему свою обворожительную улыбку. А он в ответ официально: «Чем могу служить…» «Я слышала, что вы в подавленном душевном состоянии». «У меня на этот случай родная жена имеется», – этакий неотёс!

Лето 1919 года.

Мария Фёдоровна уже высокопоставленное лицо – комиссар театров и зрелищ. В той самой витрине, где раньше долгое время был выставлен портрет «Княгини Татьяны Константиновны с сыном» – теперь красуется она: в громадной шляпе с развевающимися страусовыми перьями стоит она на автомобиле… вместе с Зиновьевым… и принимает парад Красной Армии…

Много удивительного слышу я… Когда я рассказываю о том, как Полетаев ест рябчиков – среди голодных детей – то артисты и вообще люди, близкие к театральному дыму… не удивляются. Ведь то же самое делает и Мария Фёдоровна. Тоже среди голодных людей изволит кушать рябчиков, до которых великая охотница…

Начались ужасные аресты среди интеллигенции. Дело Шнейнингера провалилось. Арестован мой старый друг. Невеста его отправлена в Москву, я делаю всё, что могу, в Петрограде. Иду в театральный отдел. Это роскошный особняк Гусоедова во дворе на Литейном. Здесь когда-то учитель мой, Михаил Иванович Ростовцев, читал лекцию. А теперь ходят какие-то девицы. Это «артистки из народа»… скажем. И неужели Андреева, изящная Андреева, не понимает, что с такими физиономиями, ногами и руками… нельзя играть на сцене? Нет, она знает это лучше других… но ведь это – «демократизация театра». И эти девицы говорят о пьесах, декорациях Добужинского.

Я терпеливо жду… жду… «Комиссар Андреева вас просит зайти в среду, сейчас она очень занята неотложными делами»… Иду в среду, жду… жду… Иду в пятницу… жду… жду… Прихожу в понедельник. Жду. Движение среди собравшихся… прибыл автомобиль – и я издали вижу лишь колыхающиеся страусовые перья…

«Товарищ профессор, – подходит ко мне секретарша секретаря Марии Фёдоровны, – комиссар очень извиняется, она не может вас принять сегодня». – «Но поймите же, что дело идёт о жизни и смерти крупного учёного…» – «Ну что же я могу сделать, сегодня собрание 2-го подотдела театральной секции». Больше я не пошла… Только потом мне люди объяснили, как мне нужно было действовать у Андреевой… Не сумела я спасти человека.

Май текущего года.

Я в Москве, приехала хлопотать о перевозке библиотеки в Ригу. Твёрдо решила узнать, где был расстрелян мой друг. Мне это важно: если в Петрограде – он двое суток ждал расстрела, а если в Москве – семнадцать.

Мне указали, где можно справиться, кто помогает заключённым, иногда спасает от расстрелов. Излагаю своё дело, говорю: «Совестно мне затруднять вас – дело идёт о уже погибшем человеке… вам спасать надо». – «Эх, кого мы спасаем! – с глубокой скорбью говорит мне старый присяжный поверенный… – от столыпинских виселиц спасали, а от большевистских расстрелов не так-то легко спасти…»

Входит дама, немолодая уже, очень скромная. Она проходит в соседнюю комнату. – «Кто эта дама? Кого-то она мне напоминает?» – «Екатерина Николаевна Пешкова, первая жена Горького… Она у нас главная пружина». – «Что она делает у вас?» – «Да всё, что надо, то и делает – деньги собирает, детей заключённых пристраивает, одежду собирает, пороги обивает, она молодец – никакой работы не боится. И как-то тихо у неё всё выходит, терпеть не может шумихи».

Газета «Сегодня», 8 ноября 1921 г., Рига

***

Встречи с Короленко

Воплощение совести русского писателя

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, натуры, для которых заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность… Житейская подлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя» («Слепой музыкант», глава IV). В этих словах сжатая характеристика самого Короленко. Слышал ли кто-либо когда плохой отзыв о Короленко – как о человеке? Можно поручиться – никто никогда не слыхал… Весь такой цельный, ясный, лучистый, Короленко – воплощение совести русского писателя.

В самом конце 1890-х годов попала на журфикс издательницы толстого журнала. Мне было очень не по себе. В Москве на журфиксах – было проще, радушнее. Я уже проклинала себя – зачем пришла, как вдруг вошёл Короленко. От натянутости, нарочитой бонтонности ничего не осталось. Всем стало как-то хорошо… Вопросом дня была тогда Финляндия – только что был опубликован новый закон об уничтожении Конституции. Всеобщее негодование вызвал профессор Коркунов, сумевший подвести юридическое обоснование этому акту насилия. На точке зрения Коркунова стоял Николай Иванович Туган-Барановский, которому досаждала роль «брата знаменитого» (экономиста Михаила Туган-Барановского). Я плохо разбиралась в доводах Туган-Барановского, – я только ещё начинала учиться.

– Позвольте, позвольте, – перебил его Короленко, – вы говорите – Конституция Финляндии была дарована, – и потому её можно отнять. Пусть дарована – да разве подарки отнимают?

Все засмеялись, и больше всех сам учёный-государствовед.

Я улучила удобный момент, – известная пианистка села за рояль, – и полушёпотом рассказала Короленко, как в раннем детстве я прочла «Слепого музыканта», тогда только вышедшего. «Образ слепого мальчика навсегда запечатлелся во мне, может быть ещё и потому, что я сама была несчастным ребёнком: я была заикой!» – «Вы были заикой – да ведь это же вы отделали профессора Шляпкина за его антисемитскую выходку? Вот так заика! – и он залился детским искренним смехом… – здорово вы его отделали. Так и следует! Дай Бог, чтобы в вас не остыла эта охота протестовать, когда надо!»

Неоднократно приходилось заходить к Короленко по делам литературного фонда, по делам студенческим. Бывало неловко задерживаться у него. Как можно отнимать время у Короленко? Но всегда я выходила от него в каком-то особом настроении. Во время студенческого движения он интересовался каждой мелочью. Я приносила ему прокламации, постановления сходок.

Как обаятелен был Короленко на собраниях в 1905 году, когда в Петербурге был перманентный митинг. Как стихала толпа, как только входил Короленко… Как прислушивались все к его словам… Вот составили протест-требование. «Прошу тех господ, которые страдают судорогой в пальцах, когда подписывают фамилии, – совсем не подписываться. Фамилии должны быть подписаны совершенно чётко…

Короленко покинул Петербург, но бывал там изредка для всех желанным гостем. В последний раз я видела его приблизительно за год до войны. Я была у него по одному частному делу. С дальней его родственницей по матери, молодой девушкой, случилась беда. Она попала в руки господина, своего рода профессией которого было сходиться с женщинами, обирать их, а затем покидать нищими и с ребёнком. Моя приятельница была доведена до попытки к самоубийству. Она лежала в хирургической больнице – жизнь её была уже вне опасности. Доктор разрешил ей свиданья со мной и с покойной Е.Л. Шингарёвой. Шаг за шагом я рассказала Короленко всю эту историю. По странному стечению обстоятельств я лично знала четыре жертвы этого джентльмена, а с пятой несколько раз говорила по телефону. В страшные минуты эти женщины оказывали друг другу нравственную и материальную поддержку.

– Самое замечательное во всей это истории, – сказал Короленко, – это взаимные отношения этих женщин… В самом деле, им надо было бы открыть кассу взаимопомощи «жён и детей такого-то»… Передайте М., что часто в жизни кажется, вот-вот конец, – а там посмотришь – самое-то лучшее ещё впереди!

Узнав, что в судьбе несчастных женщин приняли участие Шингарёвы, он сказал: «Вот хорошо! Я убеждён, что у Шингарёва и жена, и дети прелестные. Она будет у них бывать… и отогреется. Только знаете, – прибавил он мне, – эта попытка к самоубийству не конец ещё. Я, знаете ли, плохо разбираюсь «в романах», но это не конец». И он был прав. «Конец» наступил значительно позже.

Я переношусь мыслью в «Дом литераторов». Как там сейчас скорбно, как там все подавлены. Конца давно ждали… но всё же смерть всегда кажется неожиданной. Летом мы собирали ко дню ангела Короленко в его распоряжение – бумажки, так похожие на этикетки от сельтерской воды. Советские тысячерублевки. Их набрали что-то много – да много ли на них можно сделать?

Как мне жаль писательницу Марию Александровну К.! Какой голод и холод переносила эта старая, насквозь больная, полуслепая женщина. Короленко часто писал ей. Получит она от него письмо и оживёт на некоторое время. И все литераторы радовались за неё. А она поделится, сообщит, что пишет Короленко о своей внучке… Боже мой! Как пусто без Короленко!

Газета «Сегодня», 1 января 1922 г., Рига

***

Автор: Григорий Нехорошев

Присоединиться к нам на Facebook или Instagram