Александр Шик. Парижские дни Гоголя

«Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу

«М. Д.» в Париже».

В ноябре 1836 г. в доме № 12, на углу Rue Vivienne и Place de la Bourse, появился новый квартирант: Гоголь, поселившийся с приятелем своим по Нежинской гимназии А. С. Данилевским, вместе с которым он и выехал за границу из Санкт-Петербурга. Сначала Гоголь думал было жить в гостинице, но зябкому вообще, да к тому же непривычному к теплу от каминов, ему было холодно, а потому он был крайне обрадован, когда «двоюродный брат», как он любовно называл дорогого ему Данилевского, предложил ему поселиться вместе с ним, благо в квартире были печки. Он немедленно собрался и переехал к приятелю.

В Париж Гоголь прибыл из Веве, где тогда лечились виноградным соком и где Гоголь, живя в загородном доме, думал в тиши и одиночестве иметь возможность «заняться делом», как он писал Жуковскому. Но холода и ветры «выгнали» его оттуда. Страдая сильно от ипохондрии, он думал проехаться по Италии, чтобы развлечься, но настойчивые письма Данилевского, находившегося уже в Париже, заставили Гоголя переменить свое решение и отправиться во французскую столицу, несмотря на то, что он раньше туда «вовсе не располагал ехать».

По приезде, однако, впечатление, произведенное городом на Гоголя, оказалось много лучше его предположений, как он и поспешил сообщить Жуковскому: «Париж не так дурен, писал он, как я воображал: одного сада Тюильри и Елисейских Полей достаточно на весь день ходьбы». Движенье, прогулки стали органической потребностью Гоголя: «я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо, продолжал он свое письмо. Бог простер здесь надо мною свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру на солнце и с печкой, и я блаженствую, снова весел».

В таких условиях работа, наконец, заспорилась. Работал Гоголь тогда над первыми главами «Мертвых душ», да так усердно, что Данилевский даже избегал заходить к нему в комнату. Гоголь и сам писал радостно Жуковскому: «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «М. Д.» в Париже». Так снова оправдывалось не раз сделанное Гоголем заявление, что «стоит только ему выехать за границу, чтобы возвратить деятельность и силы, которые боялся уже потерять».

Жизнь в Париже пришлась, видимо, по душе Гоголю. «В Париже столько всего, писал он матери, что не знаешь, с какой стороны приняться. Жить в нем можно, как хотите, и дорого, и дешево». Он побывал в Jardin des Plantes, где собраны, как он выражался, все разные растения со всего света. «Слоны, верблюды, страусы и обезьяны, восторгался Гоголь, ходят там, как у себя дома. Кедры растут там такие толстые, как только в сказке говорится». Бывал он часто и в Версале. «Дворец, сады, парки без всякого сравнения великолепнее нашего Царского Села», делился он своими впечатлениями с матерью в одном из своих задушевных писем к ней из Парижа.

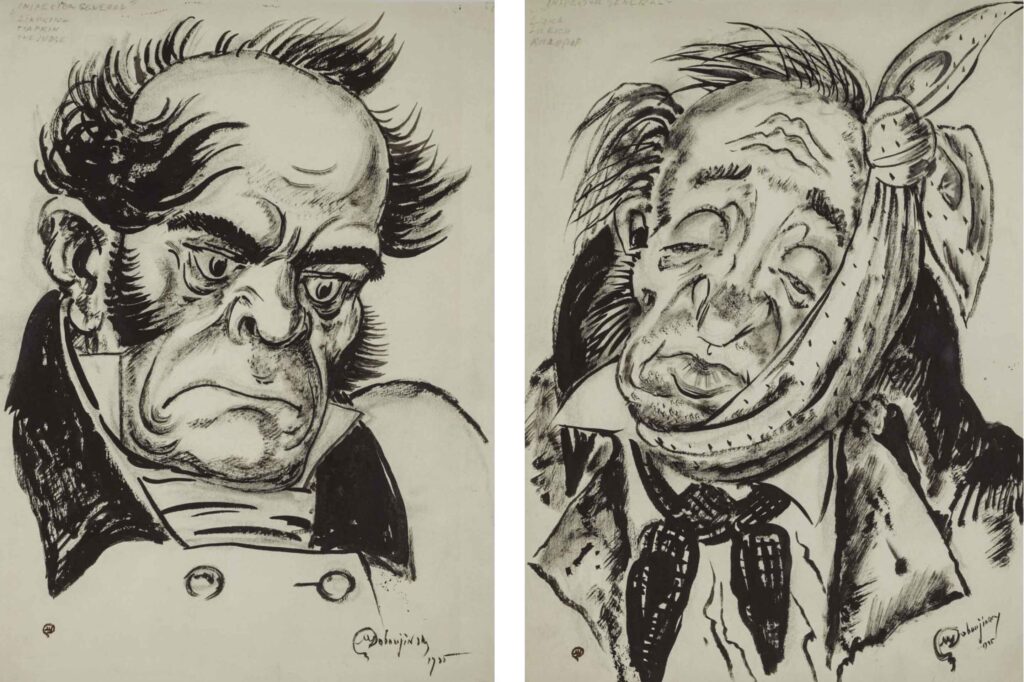

Не упуская случая повидать всё, возбуждавшее его любопытство, — «я всё осмотрел уже, что есть замечательного», писал Гоголь, — он особенно охотно посвящал свои досуги театральной жизни. «Итальянская опера здесь чудная, сообщал Гоголь товарищу своему по нежинской гимназии, Н. Я. Прокоповичу, — поэту и преподавателю русского языка в кадетском корпусе, — Гризи, Тамбурини, Рубини, Лаблаш — это четверня, что даже странно, что они собрались вместе». Следил Гоголь и за драматическими спектаклями: «Я был недавно, писал он тому же Прокоповичу, в Theatre Frangais, где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пьесы: «Тартюф» и «Мнимый больной». По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. В этом было что-то трогательное». Видел он в трех пьесах известную мадемуазель Марс. «Ей 60 лет, писал Гоголь, в одной пьесе она играла 18-летнюю девицу. Голос ее до сих пор гармонический и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю. Всё просто, живо, ни одной фальшивой или искусственной ноты… Актеров много, очень много хороших», изливал Гоголь свои восторги перед приятелем, вообще, пораженный благоустройством театров: «от первого до последнего слова слышно и видно всем», — отмечал он.

Другая заслуженная артистка Жорж удивила его еще больше, чем Марс. «Ей 67 лет, — поражался Гоголь. — Игра ее очень монотонна, часто напыщенна, играет она в театре Porte St. Martin, где зрители шумят больше, нежели на всех других театрах. Всякий почти раз в партере происходит какая-нибудь комедия или даже водевиль, если у зрителей хорош голос. Тогда актеры делаются зрителями: сначала слушают, а потом уходят со сцены, занавес опускается, музыка начинает играть и пьесу начинают снова».

Не меньше восторгали Гоголя и балеты. «Ставятся, писал он, с такой роскошью, как в сказках… Тальони — воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене». В одном из писем к матери он так подводил итоги: «Весь Париж наполнен музыкантами, певцами, живописцами, артистами и художниками всех родов». Ходил он, конечно, в галерею Лувра, и не раз, да так, что «всё насилу мог выдти», как он забавно признавался матери. Не удивительно, что все эти впечатления несколько позднее, в одном из писем его с дороги к остававшемуся в Париже Данилевскому, вызвали у Гоголя восторженные и искренние слова: «Как я завидовал тебе сегодня в этом солнце великолепия, в Париже!»

Вокруг Гоголя, думавшего провести зиму 1836-37 гг. в Париже, образовался, как это было до того и в Санкт-Петербурге, небольшой кружок друзей-нежинцев, с которыми он чувствовал себя, как дома: «Предо мною — чужбина, вокруг меня — чужбина, но в сердце моем — Русь, одна только прекрасная Русь», — не раз говорил он приятелям: Прокоповичу, «обожавшему» его, Пащенке, Симоновскому, Данилевскому… Часто виделся он с Мицкевичем, добивавшимся кафедры в College de France, с польским писателем Богданом Залесским. Любил Гоголь сиживать за чайным столом. Данилевский закуривал сигару, а Гоголь тогда, стоя за его спиной, глядел на письма, которые им приносил портье.

Правда, не всегда Гоголь бывал так хорошо настроен. Он сильно страдал от своих геморроидальных запоров, причем в продолжение всего дня чувствовал, «что на мозг как будто бы надвинулся колпак, который препятствует думать и туманит мысли». Ему мало помогли воды в Баден-Бадене, где он проделал курс за несколько месяцев до приезда в Париж. «Легкость в карманах и тяжесть в желудке», принужден он был констатировать в результате неудавшегося лечения. Сластена вообще, он пристрастился к компотам, которыми его потчевала находившаяся там Варв. Ник. Репнина, которую Гоголь, любитель всяких прозвищ, называл поэтому: «главнокомандующим всех компотов». Он и позднее как-то писал Данилевскому об очень важном открытии: «Удивительное производят действие на желудок хорошие сушеные фиги. Нужно их есть на ночь и под утро на свежий желудок… чудо! Потом легко, можно сказать, подмасливает дорогу…».

В Париже он, увы, об этом простом и действительном средстве еще не знал, а потому страдал очень. Он и поэту Языкову жаловался на свои беды и рассказывал о своей казавшейся тому мнимой болезни. «В нем-де, говаривал Гоголь, находятся зародыши всех возможных болезней». Он ссылался при этом на какое-то особое устройство головы своей и неестественное положение желудка. Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что «желудок его вверх ногами». Лечился Гоголь в Париже у доктора Маржолена, очень усердно и исправно принимал прописанные им pilules stomaehiques, как и другие pilules indiennes. Он, и уехав из Парижа, долго еще заказывал их, беспокоясь, когда цвет их оказывался белее обыкновения и когда на вкус они скорее напоминали ему магнезию, не сказываясь обычным привкусом «перчиковки», как он выражался.

День Гоголя, как и день героя его заключающего много автобиографических подробностей очерка «Рим», начинался с кофе и утреннего завтрака, о которых Гоголь так писал: «В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе, с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофей из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване». Гоголь очень любил пить кофе, и друзьям, опасавшимся, что он злоупотребляет этим напитком, он, посоветовавшись нарочно в Берлине с врачем Шенлейном, установившим у Гоголя, между прочим, поражение нервов в желудочной области, прямо заявлял: «кофе для меня даже здорово».

Об этих своих хождениях по кафе в Париже Гоголь впоследствии не раз вспоминал с любовью в письмах к остававшемуся там Данилевскому. «Мысль моя еще не вся оторвалась от Монмартра и Бульвара «des Italiens», пояснял он, говоря о Филиппе, гарсоне из облюбованного им кафе. «Забавный слуга!» — вспоминал он о нем и о большом кофейнике, с которым он появлялся. Гоголя занимали всякие вести из Парижа, о которых писал его друг. «Взоры мои, отвечал он на его письмо, были поражены множеством новооткрывшихся кафе, которых имена увидели день начертанными твоей рукой». «Adieu, восклицал он дальше, великолепнейший кофе в необъятных чашках!»

Но вернемся к времяпрепровождению Гоголя, который, как и его герои, закончив питие кофе, «в один миг переселялся вновь на улицу и делался, подобно всем, зевакою во всех отношениях… Он зевал перед лавками, где краснел в зелени огромный морской рак, где воздымалась набитая трюфелями индейка с лаконической надписью «300 fr.». Он «зевал и на широких бульварах, где среди города стояли деревья в рост шестиэтажных домов». Гоголь любил бродить по улицам, — «все освещены газом», писал он матери, — среди толпы, останавливаясь около ларьков торговцев, у которых он часто покупал без всякой надобности разные мелочи и безделушки. Любил он глядеть в витрины магазинов. «Хоть напиши, по крайней мере, напоминал он позднее из Рима Данилевскому, какие теперь халаты выставлены в Passage Colbert или в Орлеанской галерее». «Эти улицы-галереи, — отмечал Гоголь, — освещены сверху стеклами. Полы в них мраморные и так хороши, что можно танцевать — и здоров ли тот dindon, который некогда нас совершенно оболванил в Rue Vivienne. На Rue des Petits Champs он нашел краски «на меду, кружками», которые как раз помещались в его ящике и о присылке которых с оказией он также просил Данилевского. Бродил Гоголь и в Пале Рояль, где нашел у букинистов понравившееся ему издание Шекспира.

С особым интересом отмечал Гоголь в своем письме к матери в феврале 1837 г. связанное с карнавалом веселье в столице. «Теперь, писал он, в Париже самое шумное время: карнавал, балы за балами, спектакли великолепные. В последний день карнавала было такое множество народа, какого я еще не видывал. Все булевары, проходящие с одного конца до другого, весь Париж были завалены народом, целые экипажи были наполнены масками. Маски разных наций и костюмов перебегали беспрестанно по улицам».

Единственно досаждала ему «совершенно политическая сфера» Парижа, тогда как он, по его выражению, «всегда бежал от политики». Действительно, Франция вынашивала тогда новую конституцию да к тому же была очень занята испанскими делами в связи со смертью короля Фердинанда. «Здесь всё в политике, — писал Гоголь Прокоповичу, в каждом переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал, в нужнике дают журнал!»

Конечно, это не мешало Гоголю любоваться жизнью города, как он и продолжал отмечать, повествуя о жизни героя отрывка «Рим». «Он зевал пред светлыми, легкими продавщицами, которые только что вступили в свою весну и которыми были наполнены все парижские магазины… Он глядел, как заманчиво щегольские тонкие руки, блистая, заворачивали бумажки конфет, меж тем как глаза светло и пристально вперялись на проходящих… Он зевал и перед книжной лавкой… он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шеколад…».

«Назевавшись вдоволь и досыта, писал Гоголь по собственному опыту о своем герое, взбирался он к ресторану…». Вопрос об еде причинял и Гоголю и вместе с ним Данилевскому, которого он немало донимал своей мнительностью и вечными жалобами на свой желудок, много забот. Постепенно по тому значению, которое в его жизни занимал надлежащий выбор ресторана, эти заведения стали именоваться в обиходе Гоголя «храмами», в которых прислуживали «жрецы». Эта терминология в дальнейшем не раз вызывала цензурные недоразумения с перепиской Гоголя, т. к. не в меру ретивые чиновники, не догадываясь, что речь шла о предприятиях трактирного промысла, находили «неуважительными» указания писателя на духоту, а то и зловоние в «храмах».

Кончив обедать, Гоголь часто игрывал с Данилевским на биллиарде. Он об этом позднее часто и охотно вспоминал, указывая, например, из Рима, что игра с другими «как-то не клеится: ни с кем не хочется, как только с тобой», писал он своему задушевному приятелю и добавлял: «если бы был богат, то желал бы — чего бы я желал?… чтобы сразиться с тобою иногда в биллиард…» А не то друзья, «пообедав, спешили в театр, недоумевая только, который выбрать». Попасть в театр не всегда было легко, т. к. часто перед входом стоял длинный хвост и приходилось выжидать очереди. Можно было покупать более близкое место в ней, ибо многие занимали места в продвигавшемся гуськом хвосте, чтобы их продавать. При этом часто происходили самые неожиданные сценки, ссоры и брань, тешившие Гоголя, бывшего большим охотником до таких недоразумений, которые он потом живо и образно представлял в лицах своим знакомым.

Среди находившихся в Париже знакомых особо близкой была Гоголю проводившая там зиму Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет, дочь французского эмигранта, бывшая фрейлина Высочайшего двора, красавица, «придворных витязей гроза», как о ней говорил Пушкин, наряду с Жуковским, Лермонтовым, Вяземским и другими, воспевавший ее. Когда она в 1832 г. вышла замуж за богатого камер-юнкера Смирнова, в их доме в Санкт-Петербурге собирался цвет столицы. После тяжелых родов она уехала лечиться за границу, где и прожила три года. Она была подвержена приступам черной тоски и сокрушалась, не любя мужа, сознанием, что продала себя, по ее выражению, «за шесть тысяч душ».

С Гоголем она была давно знакома, но теперь в Париже сблизилась дружески. Он на правах коротко знакомого стал бывать у нее частым гостем. Понемногу влияние Гоголя на склонную к мистицизму Смирнову переродилось в своего рода духовное руководительство, которому она благоговейно отдалась и которое Гоголь продолжал в своей переписке с нею, когда перемещения и путешествия их разъединяли. В Париже разговоры их касались большую часть Малороссии. Вспомнили они «бурьян, высокий камыш, аистов, галушки, вареники и серенький дым, вылетающий из деревянных труб и стелющийся по голубому небу». Смирнова говаривала, что она даже певала тогда Гоголю разные малороссийские песни.

Гоголь больше слушал, но как-то, воодушевившись, описал вечер, «когда солнце садится, табуны несутся с поля к водопою, подымая копытами пыль, а за ними скачут пастухи с развевающимися чубами и пугами (нагайками) в руках». Говорил он живо, увлекаясь, с любовью. Иногда представлял он случаи из жизни на улицах Парижа, в роде сценок при покупке «права на хвост» перед театрами, а не то и просто придумывал что-либо смешное. Так, например, он рассказывал ей, что будто бы в выдуманную им бытность его в Лиссабоне, когда он пожаловался в трактире, что поданная котлетка совсем холодная, прислужник хладнокровно пощупал котлету рукой и объявил затем, что она достаточно тепла. В другой раз он заставил Смирнову смеяться, рассказывая, как он в купе дилижанса, чтобы избежать знакомства с надоедливым соседом, уверил его, что он вовсе не писатель Гоголь, а смиренный простачек Гогель.

Начав, по его выражению, «собачиться» по-французски еще в Женеве, Гоголь вместе с Данилевским брал уроки в Париже у ,видимо, очень славного и услужливого юноши Ноэля, о котором Гоголь позднее не раз вспоминал с нежностью. «В твоем письме, писал он, например, Данилевскому, в 1839 г., мне было приятно выглянувшее имя Ноэля: оно мне напомнило вечерние чаи». И в другой раз: «…Если бы был Ноэль, он славно исполнил бы комиссию…» Гоголь ходил к нему иногда в его квартирку, на самом верху дома в Латинском квартале. Результаты этих занятий были настолько заметны, что Карамзин, бывший в это время в Париже, счел нужным сообщить о них своей жене. «Третьего дня, писал он ей 11 февраля 1837 г., я обедал у Смирновых с княгиней Трубецкой, Соллогубом и Гоголем. Гоголь сделал успехи на французском языке и довольно хорошо его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует».

Размеренная жизнь Гоголя была неожиданно потрясена пришедшим известием о смерти Пушкина. «Никакой вести нельзя было получить хуже из России, писал он Плетневу 16-го марта 1837 г. — уже из Рима, куда он спешно переехал. Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним… Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою… Боже, нынешний труд, внушенный им, его создание… я не в силах продолжать его… Невыразимая тоска!».

Видевший Гоголя Карамзин писал тогда своей жене: «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него». Вспоминая позднее об этих днях, Данилевский рассказывал, что Гоголь ему и А. И. Тургеневу говорил в Париже под свежим впечатлением от роковой вести: «Вы знаете, как я люблю мою мать! Если бы я потерял мать, и тогда я не был бы так подавлен и удручен, как теперь: Пушкин умер!» Он впал в тягчайшую хандру. К тому же стояла отчаянная погода: сырость и слякоть. Как обычно, Гоголь надеялся найти облегчение в путешествии. Недолго думая, он быстро собрался и направился в Рим. Пробыв в дороге три недели, он прибыл туда 14/26 марта 1837 г.

Решив окончательно оставаться в Риме, Гоголь отсюда писал тщетно звавшему его в Россию Погодину: «Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего?.. Должны быть сильные причины, когда они заставили меня решиться. Или ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли? Я живу в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый и искусством, и человеком. Но разве мое перо принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Наш бедный, наш неяркий мир, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня…».

Потекли месяцы и годы. Письма Данилевского постоянно напоминали Гоголю о Париже, куда он настойчиво звал его, да и Гоголь не раз говорил о нем в своих ответных письмах. Рассказывая о своем житье-бытье в Риме, он ссылался на свои парижские обыкновения: «Пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе «Anglais», с маслом и прочими атрибутами», а не то благодарил за приветы от Филиппа, гарсона, прислуживавшего им обычно в Париже, и Клотильды, квартирной прислуги, на любовные шашни с которой Данилевского Гоголь игриво намекал, говоря: «тем более, что оно очень близко, только через кухню…» Больше того, когда Данилевский забывал писать о Париже, Гоголь требовал от него этих подробностей. «Я должен знать, писал он, самую скуку, которую ты чувствуешь, даже ничтожность и мелкость бес происшествий твоей парижской жизни, стало быть, и обед, и завтрак, и несварение желудка, и итальянскую оперу».

Беспрестанно разъезжая по Европе, Гоголь осенью того же года успел заехать ненадолго к Данилевскому, а затем и в следующем году провел с ним несколько дней и проводил его — Данилевский ехал в Россию — до Брюсселя, откуда вернулся в Италию, где обосновался более или менее постоянно. Гоголь теперь не расставался с заветными тетрадками, в которые заносил всё новые главы «Мертвых душ». Здоровье его, однако, не становилось лучше. «Несносная болезнь, жаловался он Погодину. Она меня сушит. Она мне говорит о себе каждую минуту и мешает мне заниматься». Поэтому в конце 1839 г., тем более, что были и неотложные семейные денежные дела, он решил всё же вернуться временно в Россию.

Несмотря на горячий прием, оказанный ему на родине друзьями, и их восторг от первых глав «Мертвых душ», которые Гоголь им читал, он не выдержал долго в России и уже в мае снова отправился за границу. Правда, он опять вернулся в конце 1841 г. на полгода на родину, но и здесь не нашел покоя. «Вы знаете, старался он в письме к М. П. Боткиной пояснить свои судорожные переживания, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте. С того времени, как только ступила моя нога на родную землю, мне кажется, будто я очутился на чужбине… Меня томит и душит всё и самый воздух…» Гоголю казалось, как всегда, что облегчение ему принесет лишь дорога, «хоть в Камчатку! Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света!» — писал он и Погодину. Выехав снова из Москвы 22-го мая 1842 г., Гоголь за один следующий год побывал, если назвать только более крупные остановки его, в Берлине, Дрездене, Праге, Гастейне, Мюнхене, Венеции, Флоренции, Риме, Болонье, Мантуе, Вероне, Инсбруке и Штутгарте, прежде чем попасть осенью 1843 г. в Ниццу.

Здесь он снова повстречал Смирнову, нежившуюся на солнечных берегах Средиземного моря, а также сблизился с проживавшей там семьей Виельгорских. Они, как и гр. А. П. Толстой, ставший позднее обер-прокурором Св. Синода, звали потом, переехав в Париж, не раз туда и Гоголя. Гр. Виельгорской, настаивавшей на его приезде, Гоголь писал «что вы меня заманиваете Парижем, Рашелью, магазинами и прочей дрянью…». Этими неожиданными для графини словами отвечал он на соблазнительные строки ее письма: «Толстой показал мне назначенную для вас квартиру. Прекрасна, комната на Rue de la Paix на солнце, с печкой и особенным выходом в коридор. Если бы искусное перо могло описать вам и голос Марго, и игру Рашель, шум, пестроту на бульварах, великолепные магазины, наполненные всеми произведениями роскоши, промышленности и просвещения, у вас бы ушки на макушке, вы бы сейчас согласились на наше всенижайшее прошение».

Старая графиня Луиза Карловна, с которой у Гоголя установились особенно хорошие отношения после совместного пребывания в Ницце, не могла, не зная произошедшей в ее корреспонденте перемены, правильно учесть ее. Характер Гоголя значительно изменился за последние 2-3 года. Перенеся в Риме еще в 1840 г. малярию в очень тяжелой форме, он с тех пор, по свидетельству находившегося при нем за всё время болезни и самоотверженно за ним ухаживавшего журналиста-славянофила В. А. Панова[1], постоянно был в состоянии совершенно болезненной мнительности и чувствовал себя «несчастнейшим человеком, даже делаясь странным». Он становился всё более нелюдимым; уже, конечно, никак не могла увлечь его в этих условиях та сутолока, о которой с таким красноречием повествовала Луиза Карловна. Не зная, однако, куда направить шаги свои, Гоголь, в конце концов, решил проехаться в Париж, «единственно затем, что там находились, как он пояснял, люди, близкие его душе, да, кстати, еще чтобы сделать куда-нибудь дорогу». Уговаривал его проехаться и Жуковский, который по этому поводу писал Смирновой: «Я сам его послал туда, ибо у него начали колобродить нервы и сам Копп (немецкий профессор, лечивший Гоголя) прописал ему Париж, как спасительное средство…»

Прибыв в Париж в конце января 1845 г., Гоголь остановился у гр. Толстого, проживавшего в отеле «Вестминстер» на Rue de la Paix. Вел он себя за всё время пребывания в Париже настоящим отшельником, «совершенным монастырем», по его собственному выражению. С Толстым у него происходили беседы об общих с ним недугах, их лечении, а также по разным религиозным вопросам, которые были дороги и Толстому, носившему, как известно, под платьем вериги. Кроме Толстого, видел он одних почти Виельгорских, да и то оказалось, как отметил Гоголь, что они «погрузились в парижский свет, который исследуют любопытно», что для Гоголя в его состоянии духа было, конечно, мало подходящим и никак не могло помочь, как он того, видимо, ожидал, «разогнать его временную хандру».

Не находя того душевного покоя и равновесия, которые ему были так необходимы, Гоголь 22 января 1845 г. писал Жуковскому из Парижа: «Я во Франкфурте совсем не соскучился, но выехал единственно потому, чтоб преломить болезненное и лихорадочное состояние, которого продолжительности опасался… Дорога мне сделала добро, но в Париже я как-то расклеился. Время идет бестолково и никак не устраивается…».

Единственной отрадой для Гоголя было посещение церкви: он не пропустил почти ни одной обедни. Парижа он на сей раз вовсе не видел. Сначала стояли морозы, о которых его, правда, предупреждала гр. Виельгорская. «Зима вдруг, писала она, воцарилась весьма неожиданно. Морозы — жестокие для Парижа: тут 10 градусов». Это было, конечно, совершенно необычно для Парижа, где, как отмечал Гоголь в первый свой приезд, «зимы совсем нет, один или два раза было по градусу морозу. Здешние жители в летних сюртуках ходят всю зиму…» Теперь «время стояло гнуснейшее, жаловался Гоголь, мгла и совершенное отсутствие воздуха».

Когда затем после внезапных холодов так же внезапно снова наступили более теплые дни, Гоголь, не вытерпев в неприветливом на сей раз Париже и полутора месяца, направился во Франкфурт, где попал снова в зимнюю обстановку. «Повсюду снег, писал он отсюда: после Парижа, где теплые дожди, мглистая слякоть и черная земля остается обнаженной от снега, это видеть как-то странно».

Это были последние впечатления Гоголя от Парижа, оставившие тот или иной след в его письмах. Год спустя он как-то писал гр. Толстому из Рима: «Думаю двинуться, располагая зацепить Франции и Парижа, чтобы взглянуть на вас». Действительно, проезжавший в 1846 г. через Париж Анненков сообщал в одном из своих писем на родину: «Я случайно узнал о прибытии сюда Николая Васильевича, остановившегося у гр. Толстого». Анненков указывал дальше, что Гоголь «постарел, но приобрел особого вида красоту», т. к. лицо Гоголя стало, как он находил, «лицом философа».

Был недолго в Париже Гоголь и в следующем году, о чем повествовал в своем письме к сестрам из Парижа 9-го июня 1847 г. познакомившийся с Гоголем за год до того в Остенде В. А. Муханов[2]. «Отсюда, писал он, в воскресенье уехал Гоголь, который провел здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых. Здоровье его совершенно поправилось, он всё время был весел, разговорчив и бодр, одним словом — другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом». Гоголем тогда уже всецело владели думы о близившемся к осуществлению путешествии в Иерусалим.

Примечания:

[1] Панов Василий Алексеевич (1819 — 1849) — историк-славист, литератор славянофильского направления. Осенью 1849 года В. А. Панов внезапно скончался. Гоголь очень опечалился, узнав о смерти этого «близкого» ему человека.

[2] Муханов Владимир Алексеевич (1805—1876) — переводчик Московского Главного архива М-ва иностр. дел («архивный юноша»), камер-юнкер, автор дневника с записями о Пушкине.

***

Об авторе:

Шик Александр Адольфович (1887, Москва – 1968, Париж,) — юрист, литератор, журналист, переводчик, общественный деятель. В 1907 учился в Гейдельбергском университете. В 1909 окончил юридический факультет Московского университета. 1909–1917 присяжный поверенный в Москве. В то же время активно участвовал в культурной жизни страны: писал статьи в российских и иностранных журналах. Создал хорошую коллекцию картин современных художников. Перевел несколько книг с немецкого языка. Член партии кадетов. После 1917 до своего отъезда из России был несколько раз арестован. В 1923 отправил жену и дочь в Ригу, где присоединился к ним в 1924. Переехали в Берлин, где он работал в коммерческих и промышленных фирмах. Защитил докторскую диссертацию «Советская банковская система» (опубликована в 1932 по-немецки). После прихода нацистов к власти в 1933 приехал во Францию. Проживал в Париже. Занялся журналистикой, публиковал статьи по вопросам литературы и искусства на русском и на французском языках. В 1939 выступал с докладами в Обществе друзей русской книги. В 1939 вступил добровольцем в Иностранный легион, демобилизовался в 1940. Во время оккупации Франции участвовал в Сопротивлении. Был арестован гестапо в 1943, депортирован и заключен в лагере в Сан-Ремо (Италия). Был оправдан военным трибуналом (1944), вернулся в Париж. Член Национального Союза депортированных и интернированных. С помощью М. Шагала купил маленький антикварный магазин, работал в нем вместе с женой. Член правления Союза русских писателей и журналистов, затем товарищ председателя. Сотрудник «Русской мысли». Писал о балете, театре, кино. Печатался в журналах «Возрождение», «Грани», «Мосты», «Новом журнале». В 1949 член Пушкинского комитета для организации торжеств, связанных со 150-летием со дня рождения поэта. В 1952 член Исполнительного комитета по подготовке Дня русской культуры. Член Ассоциации французских писателей и критиков балета. Член Общества друзей русского искусства и литературы (1946–1948), участвовал в выработке устава Общества. Член Комитета по организации чествования Б.К. Зайцева (1951), по организации торжеств по случаю 100-летя со дня рождения М.Н. Ермоловой (1954).

Присоединиться к нам на Facebook или Instagram

Станьте ДОНАТОМ проекта. Сделайте добровольное перечисление в размере 100 рублей для развития журнала об искусстве.

Наведите камеру смартфона на QR-код, введите сумму и произведите оплату.

При согласии ваша фамилия, как благотворителя, появится в разделе: «Донаты»