Писать о милом друге, которого любил всей душой, с которым вместе прожил едва ли не всю жизнь и которого теперь нет больше на свете, и больно и сладко. И страшно. Больно, потому что заново переживаешь потерю; сладко, потому что остро вспоминаются светлые дни дружбы. И страшно — больше всего страшно, потому что чувствуешь бессилие сказать и передать другим то, чем полна душа. И, все-таки, это надо сделать — если не для себя, то для других. Трудно отделить воспоминания от попытки дать характеристику человека — пусть же на этих страницах переплетается и сливается одно с другим, как это сохранили память и сердце.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что духовно Илюша Фондаминский вырос и сложился в том маленьком и дружном полудетском, полуюношеском кружке, который в самом начале 90-х годов возник в Москве и к которому принадлежали: Илюша Фондаминский, Абраша Гоц, Рая Фондаминская, Маня Тумаркина, Миша Цетлин, Яков и Амалия Гавронские, Коля Дмитревский.

Фондаминский, Миша Цетлин и Дмитревский учились в одном и том же училище (частная гимназия Креймана), Гоц, Цетлин и Гавронские были кузенами. Это был кружок юных идеалистов-общественников, искавших смысла и оправдания жизни, чутко откликавшихся на все ее веяния и мечтавших о служении человечеству. Они ходили в Большой и Малый театры, усердно посещали Румянцевскую библиотеку, читали в своем кружке рефераты на общественные, литературные и научные темы, спорили до утра, дурачились и веселились, ходили на лекции. Вряд ли был такой вопрос — политики, литературы, искусства, философии, которого бы они не касались и не решали. Идеологами были Фондаминский и Гоц, активное участие в спорах принимали Тумаркина, Цетлин и Дмитревский, неистощимые шутки и веселье вносил в жизнь кружка Абраша Гоц, Миша Цетлин читал в нем свои стихи. Кружок был ревниво замкнутый, не допускавший к себе посторонних. Неизбежны были и романы — у одних прочные и неизменные, у других сложные, переплетающиеся, что, впрочем, никак не отражалось на чисто-сердечных дружеских отношениях. Это был дружный и крепкий кружок, не знавший внутренних конфликтов, устремленный всегда к исканию правды, справедливости, красоты. Общественные мотивы были резко в нем выражены, что в значительной степени объяснялось тем, что старшие братья Илюши Фондаминского и Абраши Гоца уже были действенными участниками революционного движения.

В 1886 году Михаил Гоц и Матвей Фондаминский были арестованы в Москве за принадлежность к народовольческому кружку — Михаил Гоц был студентом московского университета (медик), Матвей Фондаминский — студент Петровской земледельческой академии (обоим было по 20 лет; они еще до ареста были связаны дружбой). Оба были отправлены в сибирскую ссылку, оба приняли участие в 1889 году в знаменитом «вооруженном» (пять револьверов на 30 человек против роты вооруженных берданками солдат!) сопротивлении в Якутске, когда было убито шесть ссыльных и десять человек ранены; в числе раненых были и Гоц и Фондаминский — у первого была пробита пулей грудь, второй был ранен штыком в живот. Оба затем были отправлены на каторгу, которую и отбывали в Акатуе и Зерентуе. Матвей Фондаминский умер в 1896 году от туберкулеза в Иркутске, Михаил Гоц по отбытии каторги был в 1895 году поселен в Кургане в Западной Сибири, куда к нему ездил летом 1897 года Абраша. Трагическая судьба Михаила Гоца и Матвея Фондаминского была тем фоном, на котором протекали детство и юность Илюши Фондаминского и Абраши Гоца, для которых старшие братья (разница в возрасте между ними была в 14 лет) были предметом восторженного поклонения и примерами, которым они мечтали следовать. В их семьях эта судьба была скрытой трагедией для отцов и прекрасной легендой для детей, вдохновлявшей их на будущие подвиги.

Разителен был контраст между старшим поколением семей Фондаминских, Гоц, Гавронских и Цетлин — и молодым поколением. То были ортодоксальные еврейские семьи с крепким бытом и верным исполнением всех обрядов. Но дети, родившиеся в Москве и учившиеся в русских школах, вовсе не унаследовали еврейской ортодоксальности и, хотя принимали участие во всех обрядах семьи, были совершенно чужды еврейской исключительности, едва знали еврейскую религиозную науку, которой их обязательно обучали в ранние годы, и всецело восприняли русскую культуру. Отцы и дети принадлежали не только к разным поколениям, но и к разным мирам, которые, в силу крепкой семейной традиции и семейных уз, никогда один с другим не сталкивались.

Душой кружка был Абраша Гоц — его живой, веселый, жизнерадостный характер, незлобивые шутки, неистощимые выдумки делали его как бы физическим центром содружества. Илюша Фондаминский был главным «идеологом» кружка — его доклады и рефераты (они часто читались) были на общие идейные темы, порою неожиданные, оригинальные. Главными спорщиками были Абраша Гоц, Маня Тумаркина и Коля Дмитревский. Щедрый на шутливые прозвища Абраша Гоц называл Илюшу Фондаминского — «наш Иванушка Дурачок» за высказываемые им нередко парадоксальные взгляды. Абрашу и Илюшу связывала с детских лет нежнейшая дружба, они так тесно были связаны друг с другом, что как будто составляли единое целое. И это несмотря на то, что были очень разные: Абраша обеими ногами стоял на земле, у Илюши голова всегда была немного в облаках. И в этом выражении «наш Иванушка Дурачок» сказывалось и то и другое: нежность, соединявшая их, и вместе с тем особливость каждого.

Мне пришлось с ними всеми познакомиться зимой 1899-1900 годов и летом 1900 года. Сначала встретился (вместе с Н. Д. Авксентьевым) с Яшей Гавронским и Маней Тумаркиной в берлинском университете, затем — в конце лета 1900 года в Москве с Илюшей и Раей Фондаминскими, Абрашей Гоц и Колей Дмитревским. С ними со всеми Н. Д. Авксентьев и я встретились в большой квартире Гавронских в доме Страхового Общества «Россия» на Лубянской площади, том самом доме, в котором позднее укоренилась Че-Ка и который сейчас занимает МВД или МГБ. Страшно подумать, что в наивной девичьей комнатке Амалии Гавронской, окнами выходившей на Лубянскую площадь, сейчас быть может кабинет советского жестокого следователя.

Илюше Фондаминскому было тогда 19 лет. Это был стройньй и высокий юноша, красавец, немного, пожалуй, артистической наружности, хороший спортсмен. У него были длинные, зачесанные назад черные волосы (по моде того времени — мы все почему-то носили такую прическу, она была как бы признаком передовых, радикальных убеждений), он хорошо танцевал, говорили, что он проявил способности в музыке, но почему-то забросил уроки на рояли, уже тогда он отличался увлекательным красноречием. В нем вообще было нечто врожденно художественное, пылкое, увлекательное. Помню первый прочитанный им доклад на квартире у Фондаминских — на Тверской, в доме Персиц, на углу М. Гнездниковского переулка. На этом докладе присутствовал весь их кружок и его новые гости — Н. Д. Авксентьев и я. Мы были тогда уже студентами берлинского университета, а они только что кончили свои гимназии и училища и были накануне поездки заграницу для поступления в тот же берлинский университет.

Н. Д. Авксентьев и я чувствовали свое как бы некоторое превосходство над ними. Доклад Илюши Фондаминского был посвящен тому, как следует изучать историю. Помню, что читал ero Илюша по тетрадке. И сущность доклада заключалась, насколько помню, в том, что история ничему не учит и ничему не должна учить — она должна быть наукой описательной и чисто прагматической. Сурово обрушился на докладчика Н. Д. Авксентьев. У Н. Д. Авксентьева, уже избалованного в то время успехами в общественной работе, одного из главных руководителей студенческого движения 1899 года, председателя московского Исполнительного Комитета Союзного Совета Землячеств, была в те годы манера резких и уничтожающих противника споров. Он подверг резкой и саркастической критике всю «концепцию» парадоксального докладчика и, помню, сравнил его понимание задач истории с наивностью летописца Нестора, не поскупившись при этом на ряд язвительных замечаний. Я тогда же почувствовал, чего, увы, кажется, не заметил или не хотел заметить Н. Д. Авксентьев, что Илюша Фондаминский этой критикой — вернее манерой оппонента — был задет за живое. Помню, он закрыл тетрадку, по которой читал, и отказался отвечать своему критику. Положение спас милый Абраша Гоц, шутками и серьезным критическим разбором реферата сгладивший неловкое положение. Впрочем, никаких сколько-нибудь серьезных размолвок это не имело. Начавшаяся тогда наша — берлинских студентов — дружба с симпатичным и интересным московским кружком продолжала крепнуть и перешла затем в прочную взаимную привязанность на долгие годы, можно сказать — на всю дальнейшую нашу жизнь.

Поздней осенью 1900 года Илюша Фондаминский — вместе с Абрашей Гоц, своей сестрой Раей, Амалией Гавронской, Колей Дмитревским — уехал в Берлин, где все они и поступили в университет. Все мы оказались на одних и тех же университетских скамьях. Все — кроме Миши Цетлина, у которого обнаружился туберкулез костей (коксит), почему родителями он и был увезен в Берк-Пляж, во Францию. Мы все слушали одних и тех же профессоров — по философии, социологии, политической экономии, праву. Но не забывали и общественности — участвовали в русских заграничных организациях, слушали русские доклады, открытые и закрытые — на последних выступали приезжавшие из Женевы эмигранты-революционеры, помогали собирать средства на революционную эмигрантскую литературу, даже способствовали ее отправке в Россию.

Наше участие в революционной заграничной работе было настолько горячим, что, когда 15 февраля 1901 года П. Карпович выстрелил в Петербурге на приеме в министра народного просвещения Боголепова в ответ на расправы над студентами, мы сочли благоразумным в спешном порядке разъехаться: П. Карпович был членом нашего берлинского кружка и на прием к Боголепову приехал прямо из Берлина. Илюша Фондаминский с Амалией Гавронской (своей невестой) уехал в Ниццу к Мише Цетлину. Абраша Гоц и я отправились в Париж к М. Р. Гоц, который в то время там находился.

На летний семестр 1901 года наша дружная компания обосновалась в Гейдельберге — Илюша, Абраша, Амалия, три сестры Илюши: Рая, Роза и Лиза и я. Мы слушали Куна Фишера, погружались в Канта, обсуждали слушанное и прочитанное, спорили, гуляли по окрестностям Гейдельберга, радовались жизни, наслаждались ею. Осенние каникулы провели вместе в Москве, а на зимний семестр снова уехали в Германию, но теперь разделились — Илюша, Амалия и Абраша в Берлин, я — в Галле, где были Авксентьев с Маней Тумаркиной.

Весной 1902 года Илюша Фондаминский вместе с Амалией выехали в Москву. На границе, в Александрово, Илюша был арестован и отвезен в Петербург, где и посажен в Дом предварительного Заключения. Это был первый арест, обрушившийся на нас. Арестован был Илюша, несомненно, потому, что его встречи с эмигрантами-революционерами были прослежены, быть может стала известна и та помощь, которую он оказывал в деле транспортировки революционной литературы в Россию. Отделался он тогда очень легко — через полтора-два месяца одиночного заключения его выпустили без всяких последствий и он благополучно приехал летом в Москву. Но этот сам по себе незначительный эпизод сыграл огромную роль в его духовном развитии. Он был без объяснения причин арестован и посажен в одиночку — вероятно тогда встал перед ним образ брата, его ссылка и гибель. Он имел все основания думать, что и его может постигнуть такая же судьба. Позднее он несколько раз рассказывал пережитое им тогда в одиночке.

Он говорил о пережитом в тюрьме большом духовном переломе, решившем его жизнь. Ему казалось, как он говорил, что стены одиночки раздвинулись и духовному сознанию открылась новая и светлая правда, ради которой только можно и должно жить. О пережитом он говорил, как о полном духовном преображении — для него было ясно, что в основе пережитого было несознаваемое до сих пор, но, быть может, дремавшее в душе религиозное начало. Словом, он вышел из тюрьмы другим человеком — с новым на всю; последующую жизнь духовным опытом. Для меня нет сомнений, что именно тогда и произошел с ним перелом, после которого в нем родилось — и чем дальше, тем сильнее — укреплялось религиозное сознание, сделавшее из него в конце концов глубоко и искренне верующего человека, христианина.

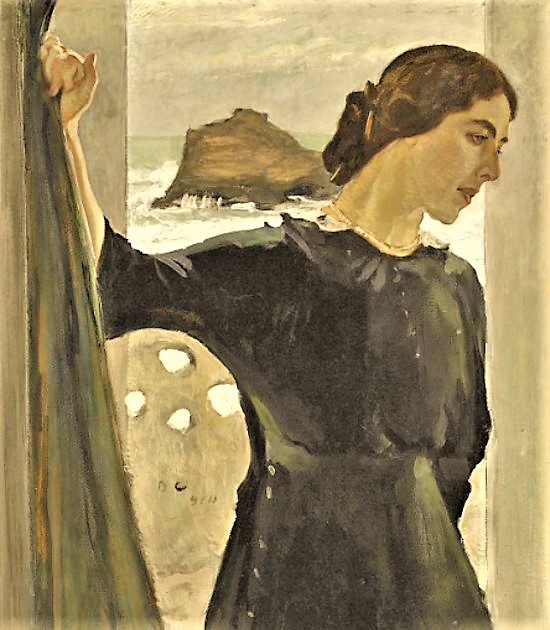

Весь этот год — 1902-й — он прожил в Москве, радовался ей и всей русской жизни по новому. В феврале следующего года началась у него новая жизнь и в другом еще смысле — он женился на Амалии. Весной они уехали в Италию — были в Венеции, Флоренции, Ассизи, Риме, на Капри. К поездке серьезно готовились — изучали искусство Возрождения, прочитали в Москве кучу книг по искусству. Вероятно, это был один из самых счастливых периодов его жизни. Новая жизнь, ее новый смысл, любовь, Италия, искусство… Все сложилось в единую полноту жизни. С какой радостью он находил в ликах беллиниевских Мадонн черты любимой, а на ее живом лике отблески, как ему казалось, Мадонны Беллини…

Интерес к искусству не был у него мимолетным. В позднейшие годы он много и серьезно искусством занимался, много знал, составил богатейшую библиотеку на разных языках, имел огромную коллекцию фотографий, изучал музеи Италии, Парижа, Берлина, Испании. И это занятие искусством как-то хорошо к нему подходило, к его художественной натуре. Только в самые последние годы жизни, когда поиски духовного смысла жизни захватили его почти целиком, ослабел, как будто, его интерес к искусству — вероятно, он считал это свое былое увлечение излишней роскошью. Но аскетического в этом ничего не было — аскетизм был вообще чужд его натуре. Ему просто стало некогда этим заниматься…

В Москву Илюша и Амалия, как и Абраша Гоц, вернулись в самом конце 1904 года, когда, в связи с развивавшимися в России событиями, уже невозможно было больше оставаться заграницей.

Я вернулся в Россию; еще в январе, но через год, после 9 января 1905 года, был арестован. В Таганскую тюрьму ко мне доходили вести, что Илюша и Абраша вплотную занялись революционными делами, оба вошли в московский комитет партии с.-р. Абраша занимался преимущественно организационной работой (а потом перешел и на боевую), Илюша выступал с докладами на частых собраниях в Москве, и не только в одной Москве. 1905-й год, действительно, был совершенно особенным — все и повсеместно в стране, как будто, кипело. Возникали всякого рода — легальные и полулегальные организации, происходили собрания и съезды — общественные и профессиональные, на которых обязательно выносились резолюции с требованием всех политических свобод и созыва Учредительного Собрания, вспыхивали то там, то здесь выступления — во флоте, в войсках, как пожар разливалось крестьянское движение.

Для Илюши теперь открывалось широкое поприще. В нем был природный дар оратора, пропагандиста, агитатора. Своими усидчивыми занятиями он даже как будто готовился к этому, накопив огромный запас сведений по экономике России, главным образом по аграрному вопросу. И он поплыл по бушующим волнам, как хорошо оснащенный и хорошо подготовившийся к плаванию корабль. Успех его, как оратора, как докладчика, быстро рос. Где и как, не знаю, но за ним быстро укрепились клички «Лассаль», «Непобедимый» … Эта вторая кличка может сейчас показаться странной, даже непонятной. «Непобедимый»… — с кем же и ради чего он сражался, кого «побеждал»?

Чтобы понять это, надо перенестись в то время. То было время, когда два сталкивавшихся между собой миросозерцания боролись за души молодежи, за души масс. И «победа» означала в этой борьбе не победу над существующей твердыней власти, а победу одного миросозерцания над другим. «Непобедимым» Илюша считался именно в этой области — в борьбе народничества с марксизмом. Это была область идеологии, анализа экономических и социальных отношений, их развития — здесь речь шла, главным образом, о решении аграрного вопроса, о значении земли в социальной и политической жизни страны. Здесь Илюша и одерживал свои «победы» над идейными противниками — маркистами. Он часто выступал летом и особенно осенью 1905 года на больших полулегальных собраниях в Москве (в «Обществе сельского хозяйства» на Смоленском бульваре, в особняках, где устраивались перед большими аудиториями дискуссии с участием видных ораторов обоих лагерей). Официально он выступал под фамилией «Бунаков» — случайный псевдоним, выбранный им по вывеске большого бакалейного магазина на Маросейке, мимо которого он как-то ехал на одно из таких собраний. И скоро имя «Бунаков», «Лассаль», «Непобедимый» стало известно далеко за пределами Москвы, потому что Илюшу приглашали на выступления и в Курск, и в Тверь, и в Нижний Новгород и в Вологду.

В чем были его сила и успех, как оратора? Я слушал его бесконечное количество раз и думаю, не ошибусь, если скажу, что успех его выступлений зависел от художественного сочетания его порыва, темперамента, красивой формы и хорошего знания того материала, которым он оперировал. Он увлекался и увлекал — поэтому и был «Лассалем», он удачно и благородно расправлялся со своими противниками — поэтому и был «Непобедимым». В нем не было ни крошки ложного пафоса, он всегда был искренен, всегда горел.

И мы, близкие его друзья, всегда знали степень его успеха на собрании по состоянию его воротничков — если они были смяты и превращались в мокрые тряпочки, мы знали, что он был на высоте. Тогда и позднее — в сентябре он был вместе с Амалией арестован, но вместе с другими заключенными освобожден толпой 18-ro октября из Таганской тюрьмы — Илюша делил этот успех с двумя другими большими ораторами эсеровской партии — с Н. Д. Авксентьевым («Жорес», «Солнцев») и В. А. Мякотиным[1]. Оба они тоже были очень популярны. Все трое были хороши каждый по-своему. Часто они «срывали» собрания, которые устраивали социал-демократы, и заставляли съезды неожиданно принимать предложенные ими резолюции — после длительной и, казалось бы, успешной обработки съезда социал-демократами. — «Еще бы, — негодовали эти последние, — выпустят таких апостолов — никто не устоит!» — В них и правда было что-то апостольское — они не только убеждали, они звали, увлекали.

В краткий период «свобод» (после 17 октября) Илюша, вместе с другими эсеровскими ораторами — Н. Д. Авксентьевым, В. М. Черновым, Е. Е. Колосовым, выступал на массовых рабочих собраниях Путиловского, Семянниковского, Обуховского и других заводов. Это было сумасшедшее время — ораторы ездили с одного собрания на другое, за день иной раз им приходилось выступать на пяти-шести собраниях. Они заметно опали с лица, имели воспаленный вид, теряли голос — как теряли сорвавшие голос певцы. Их подкрепляли гоголь-моголем, сырыми яйцами.

Когда в декабре 1905 года в Москве вспыхнуло «вооруженное восстание», Илюша находился в Москве — и этому движению полностью сочувствовал. Для тогдашнего его настроения характерно, что едва ли не все приданое Амалии он передал в московский комитет эсеровской партии на покупку оружия. Все эти сумасшедшие и страшные дни он провел в главном эсеровском штабе восстания (в одном из переулков близ Арбатской площади, на квартире Лидии Арманд[2]), куда постоянно приходили и откуда уходили дружинники и их руководители — каким-то чудом эта квартира не была обнаружена и не разгромлена войсками Дубасова и Мина. Из Москвы мы вместе с ним выехали на первый партийный съезд на Иматру (в Финляндии).

На этом съезде (в начале 1906 года) Илюша был делегатом от Москвы — вместе с В. В. Рудневым и М. В. Вишняком. Но потом он не мог найти себе места в партийной жизни. потому что она была снова загнана в подполье. Он несколько месяцев провел в Финляндии — в Гельсингфорсе — и рванулся, как будто нехотя, во исполнение долга, в Петербург, где тоже не находил применения своим силам. Но летом поехал с докладами по пропинции. Побывал в Казани, Самаре, Саратове. На 8-ое июля доклад Бунакова был назначен в Харькове — публичный доклад в Городском театре. Оттуда он должен был с докладами проехать в Киев, Полтаву, Чернигов, Екатеринослав. Но утром 9-го июля во всех газетах было напечатано сообщение по телеграфу из Петербурга, что правительством издан указ о роспуске Государственной Думы. В тот же день он выехал в Петербург. Не только революционеры были тогда убеждены, что на разгон Думы страна ответит дружным отпором.

Центральный Комитет эсеровской партии находился тогда в Финляндии. Он принял важные решения: на роспуск Государственной Думы необходимо ответить организованным восстанием — прежде всего в самых чувствительных пунктах: в военных крепостях, гарнизонах, в армии и флоте, которые, по нашему общему представлению, были уже достаточно в революционном отношении подготовлены. Для этого в отдельные крупные пункты должны были быть брошены лучшие партийные силы — лучшие ораторы, агитаторы и организаторы. Такими пунктами были намечены — Кронштадт, Свеаборг, Ревель (где тогда стояла военная эскадра), Киев, Севастополь. В Свеаборг был отправлен В. М. Чернов, в Кронштадт — член Государственной Думы Онипко, в Ревель — Фондаминский-Бунаков.

17-го июля вспыхнуло восстание в Свеаборге — оно было неудачно и немедленно подавлено. 19-20 июня восстание началось в Кронштадте — оно было тоже подавлено и позднее за участие в нем были расстреляны 36 человек, главным образом матросы.

В Ревеле сначала восстание было удачным — 20-гo июля броненосец «Память Азова» был захвачен восставшими, но затем и там восстание было подавлено. 21-гo июля в газетах была помешена телеграмма из Ревеля, извещавшая, что «правительству удалось справиться с движением — «Память Азова» снова в руках правительства, в числе арестованных на броненосце Бунаков-Фондаминский, участник восстания».

Прочитав в петербургских газетах эту телеграмму, я заявил центральному Комитету, что еду в Ревель — быть может, как-нибудь удастся спасти Илью. Меня не отговаривали. Без особенного труда я установил, что произошло в Ревеле. Когда 17-го июля началось восстание в Свеаборге, а затем и в (Кронштадте, волнение во флоте, как по пороховой нитке, передалось и в Ревель, где стояла тогда балтийская эскадра. Начались волнения на «Памяти Азова». В них приняли участие существовавшие в Ревеле революционные организации. «Память Азова» был захвачен восставшими матросами — несколько офицеров было убито, остальные были выброшены в море, но спаслись. Одним из руководителей восстания был некто Оскар, член ревельской социал-демократической организации.

Илья приехал в Ревель, когда «Память Азова» был уже в руках восставших матросов. Он, несомненно, отдавал себе отчет в положении, потому что приехавшему вместе с ним члену Государственной Думы, трудовику, доктору Корнильеву [3]сказал: — если я погибну, передайте Амалии, что моя последняя мысль будет о ней» (совсем как у Шиллера: «und sein letztes Wort war — Amalia»). Он отправился на шлюпке на восставший броненосец. Но он не знал, что как раз в это время положение на броненосце резко изменилось (броненосец стоял в некотором отдалении от берега, и на берегу не сразу могли узнать о том, что делается на борту броненосца); верные правительству матросы — так называемые «кондуктора», т. е. унтер-офицеры — взяли верх и снова овладели броненосцем. Восставшие во главе с Оскаром были схвачены и посажены в трюм. На шлюпке Илья этого еще не знал и, поэтому, был чрезвычайно изумлен, когда на палубе его и приехавших с ним двух членов ревельской организации с.-ров (рабочих ревельского порта) схватили и тут же связали, как участников мятежа.

Положение Ильи было скверное, если не сказать — безнадежное. После разгона Государственной Думы вместо старого и безвольного Горемыкина председателем совета министров был назначен бывший саратовский губернатор энергичный Столыпин. Одним из его первых мероприятий было учреждение военно-полевых судов.

Кроме того — восстание в Ревеле произошло во флоте, следовательно, виновные должны быть судимы военным судом, т. е. расправа будет короткая и беспощадная. Признаюсь, в ту минуту у меня не было никаких надежд на спасение Ильи.

Первое, что я тогда сделал — я послал Амалии в Берлин, где она находилась около больного Михаила Гоца, телеграмму. Я и сейчас хорошо помню ее текст: «Tusik hier schwer erkrankt, doch habe Hoffnung. Andrei», т. е. «Тузик здесь тяжело захворал, все-таки имею надежды. Андрей». («Тузик» — эту «собачью» кличку Илье придумал Абраша Гоц, мое условное имя тогда было — «Андрей»).

Я дал эту жестокую: телеграмму Амалии, так как не считал себя вправе скрыть от нее правду — быть может, она еще успеет приехать и застать Илью в живых, получить с ним свидание. Амалия приехала немедленно — вместе со своей belle-soeur Л. С. Гавронской, которая примчалась из Москвы. Я встретил их на вокзале, но к ним не подошел. Лишь потом, с большими предосторожностями, проник в гостиницу, где они остановились. Дал им адрес местного присяжного поверенного А. А. Булата, который сочувствовал эсерам, а затем и примкнул к ним (позднее он был членом трудовой группы второй Государственной Думы); знакомство с ним было им очень полезно — они не чувствовали теперь себя в Ревеле совершенно одинокими.

За те несколько дней, которые прошли с момента ареста, удалось сделать — при помощи местной партийной организации — многое. Прежде всего удалось установить местопребывание арестованных. Илья вместе со всеми остальными арестованными — всего их было 12 человек — содержался во временной военной тюрьме, устроенной в верхней части города. Это была старая часть Ревеля, поднимавшаяся на небольшом холме над городом. Там были средневековые немецкие церкви и остатки старинной крепости с двумя царившими над городом башнями — одной высокой и узкой («Длинный Генрих»), другой — низкой и широкой («Толстая Маргарита»). Все арестованные содержались в «Толстой Маргарите», охраняемые военным караулом. Сидели в двух круглых камерах в разных этажах, причем Илья, как это удалось выяснить, сидел со своими обоими товарищами отдельно от остальных. Суд над всеми двенадцатью предполагался в ближайшие дни. План спасения Ильи заключался в том, чтобы подменить его во время посещения уборной, находившейся на темной лестнице в той же башне, куда арестованные ходили с одним солдатом и куда можно было проникнуть со двора. План дерзкий, даже отчаянный — но шансы на удачу, нам казалось, были. Он был одобрен организацией.

В Гельсингфорс я отправил специального курьера с просьбой прислать, на всякий случай, кого-нибудь из техников Боевой Организации с запасом динамита на два-три снаряда. Приехала Павла А. Левенсон [4](жившая тогда в Париже). Несколько товарищей из партийной ревельской организации предложили себя в качестве метальщиков.

Наш план заключался в том, чтобы после замены Ильи и выхода его из башни задержать, в случае надобности, динамитными снарядами погоню. Удалось переслать Илье письмо с подробным описанием плана и с просьбой указать день и час такой возможной замены. В маленьком пакетике, который мне от Ильи был передан, были две записочки — одна мне, другая — Амалии. Илья коротко и категорически, хотя и в ласковых словах, отказывался от нашего плана и вообще просил оставить всякую работу по его освобождению. На что он надеялся, он не писал. Что он писал Амалии, я не знаю.

И все же, быть может, я тогда, действительно, спас Илье жизнь! Накануне самого суда я узнал, что наша партийная ревельская организация, после отказа Ильи от нашего плана, на свою собственную ответственность решила вмешаться в события. Товарищи были убеждены, что все двенадцать арестованных будут приговорены к смертной казни и расстреляны. Знали, где будет происходить суд — дорога к нему от «Толстой Маргариты» после площади шла по узкой улице, очень удобной для нападения — в особенности с динамитными снарядами. Была даже знакомая квартира, в которую: можно было забраться и которая окнами выходила на эту улицу. — «Пусть наши товарищи погибнут лучше от нашей руки, чем от руки царских палачей — зато при этом погибнет и стража, которая будет их окружать!» — Когда я узнал об этом ужасном плане, я от имени Центрального Комитета запретил им действовать. Неохотно, но моему приказу они подчинились.

Амалии свидания не дали. Суд был назначен и продолжался всего несколько часов. Мы узнали о вынесенном смертном приговоре, но, несмотря на все усилия А. А. Булата, не могли выяснить, сколько человек к смерти были приговорены. Вечером я видел Амалию — на нее страшно было смотреть, она как будто окаменела, но не плакала. Эту ночь мы не спали. А на рассвете весь город услышал залп наверху. Слышала его Амалия. Слышал его и я.

Сейчас же поползли по городу слухи и рассказы. Кто-то, как будто, даже видел сцену расстрела — на той самой площади, на которую выходила «Толстая Маргарита», у стены «Длинного Генриха». К канату между домами были привязаны арестованные, стреляли в них на близком расстоянии — затем все трупы взвалили на большую телегу и увезли. Сколько всего человек было расстреляно, никто не мог сказать, но единодушно говорили, что среди расстрелянных был только один в штатском, остальные были матросы. Оскар не мог не быть расстрелян, следовательно? Скоро в гостиницу к Амалии пришел и Булат и сообщил, что расстреляны были восемь матросов и Оскар. Дело о троих, арестованных уже после восстания и захвата «Памяти Азова», было выделено. Илья спасся чудом.

Но этим его мытарства не кончились. Он и оба арестованных вместе с ним ревельских рабочих были перевезены в Петербург — и там над ними был назначен новый военный суд. Прокурором на этом суде был знаменитый Павлов — все суды с его участием кончались расстрелом. Суд состоялся через два месяца. Илью и его товарищей защищали несколько человек, в том числе и А. А. Булат[5]. На суд были допущены Амалия и Л. С. Гавронская. Между защитниками и обвинением борьба за головы обвиняемых была горячая. И суд — военный суд — вынес всем трем обвиняемым оправдательный приговор! Поднялась суматоха, раздались аплодисменты. Стража расступилась — Илья оказался на свободе. Амалия судорожно вцепилась в него. В эту минуту один из членов суда подошел к Амалии и что-то шепнул ей на ухо. Он ей сказал: — «Увезите как можно скорее Вашего мужа заграницу» … — Они вышли из здания вместе с толпой. Газеты потом писали, будто Амалия вскочила с Ильей на извозчика и крикнула: — «Извозчик, заграницу!» — Это была, конечно, только удачная выдумка репортера. В действительности они, правда, тут же сели на извозчика и уехали на Финляндский вокзал, откуда с первым же поездом — в Гельсингфорс, где через финских активистов им немедленно добыли заграничные паспорта, и дальше — в Або, из Або в Стокгольм, из Стокгольма через Германию в Париж. Ведь виз в то время не требовалось.

Таким совершенно чудесным образом спасся Илья от почти верной смерти. Это было в октябре 1906 года. В его биографии ревельский эпизод был, несомненно, самым ярким и не мог не оставить следа на всей его последовавшей жизни.

Фондаминские на долгие годы поселились в Париже — на квартире, которую, недалеко от себя, им нашла С. Г. Пети, на рю Черновиц, в Пасси. Тогда это был еще не вполне застроенный район, внизу расстилался огромный зеленый сад, спускавшийся к Сене, с балкона открывался чудесный вид на весь Париж — с Эйфелевой башней, «Большим Колесом» (Grande Rоне), остававшимся еще от всемирной выставки 1900 года и с широким горизонтом. Весь Париж, как будто, был у ваших ног — отсюда 14-гo июля мы обычно любовались ночной иллюминацией города. Мне всегда казалось, что приблизительно такая же панорама Парижа открывалась перед Пьером в романе Золя «Париж».

Для Ильи эти тихие годы были годами самоуглубления и самоопределения. Большое влияние на него оказала близость — а позднее и дружба — с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус, жившими эти годы тоже в Париже. С ними он познакомился в Петербурге — в свои наезды туда из Москвы — в 1905 и 1906 годах. Они издавали в 1905 году ежемесячный религиозно-философский журнал «Вопросы Жизни»; когда Илья бывал в Петербурге, он посещал собрания «Религиозно-Философского Общества», активными участниками и даже руководителями которых были Мережковские и Д. В. Философов. На издание «Вопросов Жизни» Илья передал какую-то сумму из личных средств (несколько тысяч рублей).

В Париже влияние Мережковских на Илью усилилось, сделалось более постоянным. Оба они Илью нежно полюбили, Зинаида Николаевна называла его «Иваном Царевичем», не зная, что в свое время ближайший друг Ильи любовно называл его «Иванушкой Дурачком». Так на моих глазах «Иванушка Дурачок» Абраши Гоц превратился в «Ивана Царевича».

Дружил Илья в те годы также с Б. В. Савинковым, который тогда тоже жил в Париже и тоже бывал у Мережковских. Но участвовал Илья и в партийной жизни, был членом Заграничной Делегации партии С-Р. Тяжело пережил азефовщину (в 1909 году), которая вся прошла у него на глазах — Азефа знал давно и хорошо (впрочем, как и все остальные — недостаточно хорошо!). Оставался ортодоксальным эсером в признании террора и после Азефа, был даже техническим посредником в сношениях партии с Савинковым, принявшимся за восстановление террористических предприятий. Но — для всего его внутреннего духовного развития — было только естественным, что затем (с весны 1910 года) от террора отказался: эта линия была выражена в новом литературном партийном начинании «Почин», в котором он принял участие и которое возглавил вместе с Н. Д. Авксентьевым.

Когда в 1914 году началась война, он — вместе с Н. Д. Авксентьевым — был горячим оборонцем. Вместе с Г.В. Плехановым они начали издавать в 1915 году журнал «Призыв», в котором была объявлена война «пораженцам». Все они получили от последних кличку «социал-патриотов» — «к свободе, — писал «Призыв», — можно прийти только на путях национальной самообороны». По всему своему идейному прошлому Илья не мог не быть патриотом и патриотом страстным.

Патриотом он приехал в апреле 1917 года в Петербург — тогдашний Петроград. С головой окунулся в события. Чуть ли не на другой день вошел в Совет Крестьянских Депутатов, избран был там в Исполнительный Комитет, был товарищем председателя (председателем был Н. Д. Авксентьев). Долго готовился к своему большому выступлению в Совете Крестьянских Депутатов и, действительно, с огромным успехом выступил на одном из пленарных заседаний Совета. Его доклад под названием «О земле» был напечатан в миллионах экземпляров и получил широкое распространение. Но по мере «углубления» революции и нарастания гражданской войны неудовлетворенность и неуверенность все сильнее охватывали его. Позднее свое состояние он объяснял тем, что у него падала вера в успех революции.

Я объясняю его тогдашнее самочувствие иначе — он не находил себе лично применения. Чувствовал в себе силы, по своей активной натуре рвался к тому, чтобы применить их к делу — и не находил этого дела, не находил путей. Вот почему он с такой радостью ухватился за сделанное ему предложение — принять пост комиссара Временного Правительства для Черноморского флота. На подъеме уехал в Севастополь — и в течение нескольких месяцев участвовал в бурной политической жизни Черноморья, сводившейся тогда всецело к борьбе с нараставшим среди матросов Черного моря большевистским увлечением.

Много ярких эпизодов пришлось ему там пережить, он был среди черноморских матросов очень популярен. Оставил Севастополь лишь в конце декабря, чтобы попасть на открытие Учредительного Собрания — он был огромным большинством голосов избран в Учредительное Собрание депутатом от Черноморского флота, имевшего в Учредительном Собрании свое особое представительство.

Участвовал в единственном ночном заседании Учредительного Собрания 6 января 1918 года, выступал, не заметив даже — или не обратив внимания — как в него целился из винтовки какой-то матрос-большевик, узнавший в нем комиссара Черноморского флота; только вмешательство соседа остановило выстрел, который, по всей обстановке момента, был бы началом массовой кровавой расправы большевиков с депутатами.

После разгона Учредительного Собрания большевиками Фондаминский, как и многие другие, должен был перейти на нелегальное положение — сначала в Петербурге, затем в Москве и, наконец, на Волге в Костромской губернии, где он вынужден был скрываться и где лишь странная случайность спасла его от ареста и немедленной расправы (узнавший его Ф. Раскольников, большевистский комиссар по морским делам, явившийся с обыском на пароход, на котором ехал Фондаминский, проявил не то слабость, не то неожиданное мягкосердечие и, взглянув на него, прошел мимо).

Летом 1918 года Фондаминским удалось добраться до Одессы. После короткой и неудачной попытки образования общего фронта против большевиков Илья через Константинополь выехал заграницу и ранней весной 1919 года вместе с Амалией они снова оказались в эмиграции, на своей прежней квартире в Пасси.

Было ясно, что эмиграция эта будет длительной — такой она и оказалась. Реального политического дела не было, да, думаю, по тогдашнему настроению Ильи, к нему у него и не лежала больше душа. Он принялся за большую работу, которая для него естественно вытекала из всего им пережитого и передуманного. Она, конечно, была посвящена России — так она и была им названа: «Пути России».

Но подошел он к этой теме издали — сначала он принялся за изучение судеб других народов: Китая, Индии, Востока, Египта. Там он старался найти ответы на мучавшие его вопросы — как и чем определены были особые пути России. Он проглотил для этого в течение всех лет, отданных этой работе, огромное количество книг, добираясь до первоисточников. На это сначала уходило все его время.

Зимой Фондаминские жили на юге Франции — в Грассе, в Париж возвращались только на летние месяцы. И ночами Илья упорно сидел за книгами, часами потом выхаживая по своему кабинету. Мы смеялись, что свои статьи он писал не только руками и головой, но и ногами — раньше, чем написать какую-нибудь статью, он должен был сначала всю ее от первого до последнего слова сказать себе. Он любил повторять слова Анатоля Франса, что раньше, чем написать фразу на бумаге, надо ее долго ласкать и гладить, пока она, наконец, не улыбнется. Так родилась длинная серия его статей под названием «Пути России», напечатанная в «Современных Записках», так им и не законченная. Из этих статей мог бы составиться толстый том. А из прочитанных им книг у него составилась большая и богатая библиотека.

Илья входил также в редакцию «Современных Записок» — вместе с Н. Д. Авксентьевым, М. В. Вишняком, А. И. Гуковским (пока он был жив) и В. В. Рудневым. Журнал был лучшим в эмиграции, а как некоторые уверяют — и во всей русской журналистике.

Илье особенно он был обязан своей широтой и гуманистическим подходом ко всем не только литературно-культурным, но и политическим темам. Но эта работа не могла удовлетворить его.

В натуре Ильи была, несомненно, какая-то проповедническая, апостольская устремленность. Он не только стремился к знанию, не только хотел делиться своими знаниями с другими, но и старался убедить других в том, что он считал общечеловеческой правдой, старался воздействовать на ближнего. Вот почему так часто беседы с ним на литературные и общественные темы превращались в задушевный разговор о том, что его собеседника мучило, на что тот искал ответа для себя. И после многочасовых разговоров из его кабинета выходили люди — если и не с просветленной душой, то с просветленными лицами. Вот почему его так и любили те, кто его знал.

С годами круг его интересов и практической работы становился все шире. Уже давно он не ограничивался рамками партийных программ — он интересовался, иногда увлекался и часто помогал всем духовным исканиям и всем культурным начинаниям.

Было ли то юбилейное издание «Очерков по истории русской культуры» Милюкова или собрание речей и воспоминаний Грузенберга, «Утверждения» Ширинского-Шихматова, очерки Мочульского по истории русской литературы — он с любовью и охотой помогал найти средства, издателя, типографию. Он выработал даже особый метод издания книг, авансируя типографию своими средствами и заранее распределяя будущее издание между разными русскими книжными магазинами Парижа и Берлина. Не беда, если порой материальная основа оказывалась шаткой или сомнительной — он смотрел на все будущие возможности оптимистически, за что однажды и поплатился крупной суммой, которая легла на него лично. Но он не ограничивался и этим.

После смерти Амалии — в июне 1935 года — он почти с каким-то азартом отдался широкой общественной работе и работе личного воздействия на других людей. Каждую субботу на его квартире — на авеню де Версай — собирались — то молодые писатели и поэты, то один из созданных им кружков по изучению разных течений современной мысли, то артисты и театральные деятели.

Он увлекался театром, при его личном воздействии и помощи родился и вырос в Париже «Русский Театр», успешно работавший в течение трех сезонов. К театральному миру он никогда раньше отношения не имел и скромно называл себя только «вдохновителем» («animateur») . Он же в течение двух сезонов устраивал так называемые «Вечера Современных Записок» — с докладами на самые разнообразные темы — Милюкова, Керенского, Ростовцева, Давыдова, Жаботинского. Но любимым его детищем был, конечно, «Новый Град» — журнал религиозно-философско-культурного характера, который он редактировал вместе с Г. П. Федотовым и Ф. А. Степуном. А самыми дорогими были для него те собрания в его кабинете, на которых шли беседы на религиозно-философские темы с участием Г. П. Федотова, матери Марии (Скобцовой), Пьянова и других, создавших на Рю Люрмель «Православное Дело». Всеми этими заботами и делами он был занят неустанно до последнего дня нашей совместной жизни в Париже.

Для всех, живших эти годы рядом с Ильей и встречавшихся с ним, был очевиден особый духовный рост его, ведший его к раскрытию и расцвету того, что ему было присуще. Тогда мы не знали, куда это его приведет и поняли только после его гибели — он сознательно и радостно принес себя в жертву той духовной правде, которую всю жизнь искал и в конце концов для себя нашел.

20-гo января 1940 г. я уехал на короткую побывку в Финляндию собрать среди русских военно-пленных новый материал о жизни в России. — «Смотри, — говорил он мне при прощании, — отпускаю тебя только на один месяц».

Разлука наша оказалась иной — больше мы с ним не виделись.

Георгий Федотов. И. И. Фондаминский в эмиграции

Об Илье Исидоровиче Фондаминском трудно писать, не впадая в агиографический тон. Он, действительно, был праведником и в христианском и в светском смысле слова; а умер мучеником. Правда, шансов на канонизацию у него, еврея и соuиалиста-революuионера, не много. Но есть другая, логическая канонизация, которая, с легкой руки народовольцев, обескровила и обезличила биографии большинства праведников из русской интеллигенции. Вот почему так важно сохранить черты живого человеческого лица, пока они еще не стерты героической легендой. Легкая мера болландистского[6] критицизма сугубо необходима.

***

Я никогда не встречался с Бунаковым-Фондаминским в России. Лишь отголоски его легенды — «Лассаля», «Непобедимого» — долетали до меня в далекие годы первой революции. Познакомился я с ним в Париже, вскоре по моем приезде туда, в эмиграцию, в самом конце 1925-ro или в начале 1926-ro года. Не могу сказать, при каких обстоятельствах наше знакомство произошло, но с тех пор, как помню себя в эмиграции, вижу себя в уютной столовой Фондаминских за чашкой чая, среди немногих гостей, или в кабинете Ильи Исидоровича в беседе с хозяином, почти всегда деловой или идеологической, почти всегда связанной с одним из его многочисленных литературных или общественных предприятий. Пятнадцать лет я был его сотрудником почти во всех его начинаниях, особенно по изданию «Нового Града», где к нам присоединился Ф. А. Степун. Я мог наблюдать жизнь И. И. и в домашнем быту, гостя у него на его вилле в Грассе. Имею ли я право называть себя его другом в русском смысле этого слова? По совести, не знаю. Илья Исидорович не посвящал меня в интимные стороны своей жизни, редко вообще говорил о себе, о своем прошлом. Никогда не жаловался на жизнь. Наверное, были люди, которые знали его ближе и глубже, но боюсь, что «иных уж нет, а те далече». И мне приходится восстанавливать его духовный облик из отражений и обрывков внешних впечатлений.

Первое, что поражало и покоряло в Фондаминском, была его редкая доброта. Она казалась безграничной. Разная бывает доброта. Доброта Ильи Исидоровича проявлялась ярче всего в аспекте кротости. Удивительна была его мягкость и деликатность в отношениях с людьми. Я никогда не видал eгo рассерженным, нетерпеливым или даже негодующим. Казалось, он готов принять всякого человека в братское общение, все ему простить и верить в кредит. Совершенно неслыханной в кругу русской идеологической интеллигенции была eгo терпимость к чужим убеждениям, даже самым далеким, даже враждебным. Он всегда старался понять противника в его основной правде, не переспорить, а переубедить eгo. Он часто сокрушался по поводу фанатизма русских людей его круга, русской интеллигенции вообще, где расхождения во взглядах всегда готовы вылиться в личную вражду. Фондаминскому это было чуждо, словно он сам никогда не принадлежал к столь чтимому им «ордену» русской интеллигенции. Конечно, эта терпимость отчасти объяснялась открывшейся ему другой стороной истины. Он был одним из немногих, кто на историческом водоразделе сумел видеть подлинные, не шаржированные очертания и старой и новой России. Но интеллектуальные мотивы недостаточны для объяснения eгo терпимости. «Широкая церковь» у нас имеет тоже своих фанатиков. У И. И. терпимость была выражением доброты, которая принимала и активные формы, показывающие, что она не была только биологически защитной установкой, за которой нередко скрывается равнодушие.

И. И. помогал множеству людей и в материальных и в духовных нуждах. Помогал достойным и недостойным, и не жалел своих денег. А, ведь, деньги более надежный показатель доброты, чем улыбки.

Но есть еще более ценные дары, чем деньги и улыбки. И. И. притягивал к себе людей, мучающихся личным горем или заблудившихся на путях жизни. К нему шли не только как к другу, но почти как к духовнику или светскому старцу. В наше время растерянности, разброда и отчаяния, потребность в чужом водительстве сильнее, чем когда-либо. И. И. не тяготился этой ролью, выпавшей на его долю. Он даже как будто любил ее, изменяя в этом своему обычному смирению. Может быть, потому, что нравственные истины — необычайное явление в нашу эпоху — были для него яснее, неотразимее истин рациональных, где он охотно прислушивался к чужому голосу. И, несмотря на эту абсолютность нравственных императивов, И. И. не был строгим духовником. Он никогда не обличал, не возлагал тяжкого бремени. Он сочувствовал, переживал сам чужое горе и давал надежду. В этом отношении его оптимизм оказывался чудодейственным средством. Казалось, в жизни для него не было безысходных или трагических положений. Даже таких, что требуют смерти или мучительной жертвы, которая бывает хуже смерти. Оптимизм не изменял ему в самых тяжелых обстоятельствах. Он имел характер не природной жизнерадостности, а исповедания веры или нравственного долга. Не было словечка, которое так часто срывалось бы с его губ, как его любимое «чудно, чудно!». Оно слетало иногда и невпопад, при обстоятельствах далеких от чудесности.

И. И. не изменил себе и своему обязательному оптимизму даже во время последней болезни любимой жены, когда ее положение было признано безнадежным. И на кладбище, над могилой Амалии Осиповны, он силился изобразить улыбку на своем лице. Но в этой улыбке было уже нечто безумное.

Конечно, оптимизм был драгоценным качеством светского «directeur de conscience[7]«. Им Илья Исидорович напоминал не столько оптинских старцев, сколько горьковского Луку. Не то, чтобы Фондаминский, подобно Луке или Горькому, стоял за «золотой сон» или «возвышающий обман». Но он был органически неспособен причинить человеку страдание. Сама правда, даже нравственная правда, должна была потесниться перед человеком. А любовь к человеку для И. И. прежде всего требовала утешения, облегчения горя.

Памяти Амалии Фондаминской

Люблю тебя ясную, несмелую,

Чистую, как ромашка в поле.

Душу твою люблю я белую,

Покорную Господней воле.

И радуюсь радостью бесконечною,

Что дороги наши скрестились,

Что люблю тебя любовью вечною,

Как будто мы вместе — уже молились.

/Зинаида Гиппиус/

Если считать, что совершенная любовь должна преодолеть и жалость, то любовь И. И. не была совершенной, хотя и была бесконечно выше того, что под именем любви понимают аскетические истязатели. Но в его любви не хватало и другого, — и в этом истязатели уже вполне на его стороне. Не хватало совершенно личного отношения, того, что можно назвать моментом выбора, избрания, di-lectio. Для многих представителей монашеской этики, но также и для Толстого, любовь должна быть равной ко всем, не знать предпочтения. Но в ограниченности человеческого, а не Божественного сердца это равенство обескровливает любовь, делает ее теплой, если не прохладной. Несомненно, многие из друзей И. И. или спасаемых им духовных чад досадовали на широту его сердца, когда убеждались, что не могут притязать на исключительное место в его жизни. И. И., по крайней мере в те годы, когда я его знал, не имел друзей в том смысле, как романтики понимали это слово. Он сознавал за собой это свойство или недостаток и с юмором смирения принимал упрек, делаемый ему в «fausse bonte».

Незлобивость И. И., его неограниченная терпимость, если не ко злу, то к злым, его оптимизм могли приводить в отчаяние его товарищей по партии, да и не только их одних. Общаясь с ним, трудно было представить себе, что этот кроткий непротивленец и былой Бунаков-Непобедимый один и тот же человек. Он ни от чего не отрекался, ничего не проклинал в своем прошлом. Но он стал христианином, и это изменило его природу. Мы не знаем — и вряд ли кто-нибудь из живых может теперь рассказать, — как происходило его «обращение». По-видимому, это был длительный процесс, начало которого относится к первым годам века, то есть, к первым годам его революционной карьеры. Кризисы, несомненно, прорезывали эту в общем духовно-счастливую жизнь. Об одном из этих кризисов И. И. говорил намеками, и мы решаемся, конечно, только в виде предположения, искать в нем объяснения загадки его личности. По его словам, он однажды пережил тяжелое душевное потрясение, приведшее его к нервной болезни, — может быть, на порог безумия. Из кризиса он вышел обновленным, но далось ему это не легко. Он должен был с огромными усилиями строить в себе нового человека.

Людей, переживших религиозное обращение, которое пересоздало всю их личность, называют «дважды рожденными». Это определение как-то не подходит к И. И. Говоря о нем, скорее вспоминаешь о художественной вазе, разбитой, но искусно склеенной. С первого взгляда не видны швы и следы поломки, но они проступают, когда вглядываешься пристально. Может быть, правильнее было бы подыскать органическое сравнение. Ведь, самые тяжелые раны заживают, кости срастаются, но рубцы остаются. Остается иногда и функциональное поражение мускулов, хромота, например. Почти неестественная кротость, терпимость и оптимизм И. И. были не то что маской, скрывающей его лицо, но броней, в которую он заковал себя, эгидой, которой он отвращал чудовищ, некогда глянувших на него из глубины хаоса.

Народническое прошлое облегчало для И. И. его христианское самовоспитание. Кротости и терпению приходилось учиться заново. Но человеколюбие было пересажено безболезненно. В науке любви безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться от современных христиан. Остался также и народнический «кенозис», та форма социальной аскезы, которой русская интеллигенция сближается с традицией русских святых. «Худы Ризы» Сергия Радонежского соответствовали поношенному пиджаку, измятому воротничку, в которых И. И. появлялся на собраниях и даже в концертах, его по неделям не бритой бороде.

Он не подвергал себя нарочитой аскезе, не спал как Рахметов на гвоздях, не отказывался от тех благ культуры и комфорта, которыми мог пользоваться по своим средствам, или, вернее, по привычкам своей жены, но он в них нисколько не нуждался и, ясно было, от них мог легко отказаться при первой необходимости.

Насколько христианство И. И. было полным и глубоким? На этот вопрос не легко ответить. Как известно, он крестился лишь накануне смерти, — следовательно, не принимал участия ни в таинствах церкви, ни в так называемой церковной жизни. Но он молился и его можно было видеть в церкви каждое воскресенье. В последние годы перед войной он принадлежал к маленькому православному французскому приходу о. Жилле. Было бы естественным предполагать у него какие-либо догматические или иные сомнения, заставлявшие его откладывать вступление в церковь. Но И. И. всегда отклонял такие предположения. По своей скромности, он никогда не выступал с богословскими речами или статьями, и счастливо избежал распространенного соблазна стать православным публицистом. Но современная богословская интерпретация православия, Соловьева, Булгакова и особенно Бердяева, по-видимому, его вполне удовлетворяла.

Отрицал он и другое предположение, что он не стремится к таинству потому, что не чувствует в нем потребности. Его философский идеализм давал основания для этого мнения, но И. И. утверждал, что для него вполне ясно, почему человек, существо духовно-телесное, нуждается и в материальных символах для духовных даров. И в этом он был искренен, хотя, несомненно, что шел он ко Христу путем этическим, а не мистически-сакраментальным. На вопрос, почему он, будучи во всем согласен с церковью, не крестится, он отвечал всегда одно: что он недостоин. В этом тоже была доля истины, то есть в смирении его самооценки. Подобно христианам IV века он считал, что крещение означает еще новый перелом в жизни, новый подвиг святости. Так, в ХХ веке он восстанавливал в церкви чин оглашенных.

Думается, была и другая причина его медлительности, и заключалась она в его еврейском самосознании. Русское в Фондаминском преобладало над еврейским, и в культуре и в нравственном характере. Но оставалось место и для еврейства. Не болея особенно еврейскими проблемами, он не хотел разрывать связи с еврейским народом, прежде всего с кругом друзей, родных и близких, для которых религиозное и национальное были связаны неразрывно. Даже «агностики» не простили бы ему крещения, как измены своему народу. Вся религиозная трагедия еврейства непосредственно переживалась им в отношении к его жене. Амалия Осиповна, христианка, как и он, по убеждению!, была более кровно связана с еврейством, чем И. И. Ее страстная любовь к матери, ортодоксальной еврейке, делала для нее невозможным крещение, даже после смерти последней; А. О. не хотела разлучаться с матерью и в иных мирах. Такова же должна была быть и религиозная драма И. И. Она во многом напоминает драму Пеги[8], этого пламенного и ортодоксального католика, который до порога смерти не мог ходить на мессу, чтобы не покидать своих неверующих друзей, свой «орден» радикальной интеллигенции. Впрочем, Фондаминский никогда не говорил об этом тайном мотиве своего оглашенчества. Всегда ссылался на свое недостоинство.

И. И. Фондаминский не был крупным мыслителем. Его личность была много значительнее его писаний. Но мысль его работала всегда, пытливо и самоотверженно, и он, несомненно, займет свое место в истории русской общественной мысли. Ему выпало на долю, как задача жизни, перебросить мост от революционного народничества к христианству. Задача была не легкая, поскольку он хотел оставаться общественником, а не уходил, подобно многим, потерпевшим крушение, в религию личного спасения. Не пошел он слепо и за кем-либо из новых православных вождей-социалистов, как Булгаков или Бердяев. Он искал своего пути.

Фондаминскому не легко давался процесс писания. Он был прирожденный оратор, и большинство написанного им представляет запись непрерывной внутренней речи. Но и писал он мало, предпочитая быть организатором чужой или общей мысли. Его идеи можно изучать по большой неоконченной работе «Пути России», печатавшейся в «Современных Записках», и по статьям в журнале «Новый Град» ( 1931-1939).

«Пути России» посвящены прошлому. Это опыт анализа политической идеологии, на которой строилась русская госу-дарственность. Он довел свое изложение до XIX века, оставаясь все время в кругу одной идеи: идеи русского самодержавия.

Вместе с евразийцами, с Данилевским и Шпенглером — Фондаминский утверждал основную противоположность России и Европы. Россию он относил к восточной культурной сфере, наряду с Египтом, Китаем и др. Это значит, что для него Московское Царство было высшим раскрытием русской идеи в прошлом, и самодержавие — политической верой русского народа. К пониманию самодержавия его подвели русские славянофилы, которых он глубоко чтил, как отцов, по его мысли, русского народничества. Из первоисточников, главным образом XVII века, он собрал громадный материал для характеристики идеалов московского царя, отца народа, защитника сирот и притесненных. Научная ценность этой работы подрывалась ее односторонностью. Фондаминский мог видеть и изучать только одну сторону действительности, и писал только яркими, несмешанными красками. Но все же после Тихомирова, народовольца, Фондаминский, социалист-революционер, собрал наиболее богатый материал для понимания души русского самодержавия.

Так как самодержавие было верой русского народа, то Фондаминский в порядке личного самоотречения, перестал питать к нему ту священную ненависть, которой жил орден интеллигенции. Он мог без всякого отвращения рассказывать — и даже злоупотреблял этим рассказом — о сапогах Александра Первого, которые целовал обступивший его народ. Не только либералы, но и русские дворяне, в обществе которых выступал Фондаминский, не могли не чувствовать брезгливости к подобным жестам.

Фондаминский не стал монархистом, но по отношению к монархии был навсегда обезоружен. Он никогда не полемизировал с монархистами из правого лагеря или «пореволюционной молодежи». Но он всегда проводил различие между идеалом православного самодержавия и всеми современными формами фашизма, монархического или иного, по отношение к которым сохранял всю свою непримиримость.

Но «Пути России» обращены к прошлому. Сам Фондаминский глядел в будущее. Не историк, а политик, он жаждал принять участие в строительстве нового мира, который он провидел за-хаосом исторического крушения. К строительству Нового Града он подходил как социалист, демократ и либерал. Но великие идеологии XIX века должны быть очищены в горниле христианской правды и опыте истории. Социализм должен освободиться от узости классовой борьбы и от материализма, убивающего дух рабочего класса; либерализм — от буржуазного индивидуализма, разъедающего основы общества; демократия — от устарелых форм парламентарной механики. Надо всем этим господствует завещанная славянофилами идея соборности, примиряющая все противоречия в универсальной гармонии.

Как личное с общественным, так национальное примиряется со вселенским в христианском идеале Нового Града.

В широком культурном, не политическом плане, Фондаминский называл свой идеал «гуманизмом». Конечно, это было филологическое недоразумение, столь распространенное в нашей среде. Гуманизм у нас смешивается с гуманностью, и человек берется не как существо творческое, а как страдающее. Гуманизм оказывается учением Нагорной Проповеди, но при этом из него должны быть исключены гуманисты Возрождения, давшие ему свое имя, как и великие гуманисты нашего времени: Гете, Ницше, Вячеслав Иванов. Зато в него включаются Белинский и Добролюбов, Диккенс и Некрасов. Гуманизм Фондаминского носил исключительно этический характер, продолжая традиции панморализма[9] русского народничества. Не то, чтобы Фондаминский был совершенно чужд эстетической культуре. Его можно было встретить и на концерте и на художественной выставке. Он наслаждался искусством искренне, и его суждения о нем, всегда скромные, не были слишком некомпетентными. Но эстетическое не нашло места в его миросозерцании. Вероятно, Ницше, как и декадентство, никогда не касались его души, не разъедали ее нравственной цельности. В этом была его сила и его счастье. Примирить Ницше с Христом, над чем трудился Бердяев, было несравненно более сложной задачей, чем примирить с Христом Некрасова. Но это делало мир Фондаминского узким и его воздух немного спертым. При всей тяге к современности и к будущему, весь его облик носил характер несовременный и старомодный — тень XIX века.

Гуманизм, в понимании Фондаминского, несомненно, христианского происхождения и, однако, он считал, что его актуализировала или явила миру французская революция. Странное заблуждение, разделяемое многими. В этом смысле Фондаминский не углублявшийся в историю Европы, как углублялся он в Россию и Восток, остался верен иллюзиям своей молодости. Но он хорошо отдавал себе отчет в том, что Россия, по мере выветривания монархической веры, становилась ареной борьбы между самодержавием и идеалами свободы, равенства и братства. Сам Фондаминский был — в последнюю половину жизни — не столько борцом, сколько проповедником этого революционного гуманизма.

Он видел на родине крушение своего идеала в огне черносотенной революции, но не приходил в отчаяние. Он имел еще более горький опыт: видел, как предавала его гуманизм молодежь эмиграции, воспитанию которой он отдавал так много сил. Они любили его, любили слушать, когда он говорил им о христианстве, социализме, самодержавии; но затыкали уши, когда он говорил о свободе. Без свободы идеал обращался в русский вариант фашизма, которым были заражены почти нее новые пореволюционные течения. Фондаминский видел и это, и не отчаивался. У него была своя философия истории, в которой не трудно распознать следы «исторических писем» Лаврова. Отталкиваясь от марксизма и всяческих форм исторического материализма, Фондаминский возвращался к вере в непобедимую силу идей и носительницы их — героической личности. Любая идея может победить в мире, всегда и в любой исторической обстановке. Нужна лишь крепкая вера в нее сплоченной группы людей, готовых проводить ее в жизнь. Победа Ленина в России, вопреки всем экономическим законам, вопреки здравому смыслу, подтверждала для Фондаминского его доктрину. Он любил говорить, что в 90-х годах вся большевистская партия могла уместиться на одном диване. Он верил, что та малая кучка молодежи, которую он старался собрать вокруг себя, со временем может изменить судьбу России и, может быть, мира. Но одно логическое признание идеи недостаточно. Действенность идеи зависит от энтузиазма ее носителей, и большая часть работы Фондаминского была посвящена «культуре энтузиазма».

В отличие от Ленина 90-х и всяких других годов, Фондаминский менее дорожил чистотой принципов и качеством отбора, чем широтой охвата своей пропаганды. Он шел во все политические и культурные группировки, которые его терпели, и строил свои собственные. Не говоря уже о журнале «Современные Записки», которого он был одним из редакторов, он работал в кружках Христианского Студенческого Движения и позже Православного Дела, бывал в Р. Д. О., у младороссов, в Пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова, читал даже в Союзе Дворян. Этот список далеко не исчерпывает всех организаций и кружков, куда Фондаминский вкладывал свою неутомимую активность. Со времени основания «Нового Града», он старался сделать его центром своей организаторской работы. По его мысли, вокруг «Нового Града» и на основе его идей должны быть созданы группы интеллигенции на профессиональной основе —педагогов, инженеров, врачей, писателей — которые готовили бы себя для общественной работы в России. Из этих планов осуществился только один: кружок («Круг») молодых писателей (вернее, поэтов). Среди всех профессиональных групп поэты менее всего подходят для роли общественных деятелей и реформаторов. Но они тянулись к Фондаминскому, находя вокруг него человеческое тепло и веру, отогревающую их в ледяной стуже Монпарнаса. У некоторых из них просыпалось желание найти выход из внутренней анархии, в каком-то положительном идеале, религиозном или общественном. Лично Фондаминский помог многим найти себя, устоять в безвременье. Но общественной цели своей он не достиг. Он попробовал отобрать в «Круге» маленькую группу людей, разделяющих идеи «Нового Града» и готовых работать для них, но с самого начала в ядре будущего ордена не оказалось единства. Когда грянула война, группа разбрелась в разные стороны; многие стали жертвой соблазнов московского фашизма.

Смотря на работу Фондаминского со стороны, и со стороны общественной, следует признать, что она потерпела крушение. О Фондаминском можно было бы сказать словами одного древнего русского писателя: «аки на воду сеял». Но нельзя измерить внешними результатами впечатления слова, за которым стоит пламенное убеждение и любовь. Хочется думать, что те из «советских патриотов», которые когда-то были учениками или слушателями И. И., не способны уже стать порядочными чекистами. Историческое несчастие Фондаминского в том, что он не дожил до встречи с новой советской молодежью, «избравшей свободу». В нем они нашли бы того вождя, которого ищут так страстно, а он — ту армию Нового Града, которая — кто знает? — могла бы действительно завоевать новую Россию.

Терпеливая и мужественная оборона против хаоса выдержала одно тяжелое испытание. Смерть жены была для И. И. страшным ударом. Несколько лет спустя он как-то признался, что потерял всякий вкус к радостям жизни; что даже природа, которая прежде давала ему столько утешения, стала в тягость. Но он и виду не подавал, какую глубокую рану нанесла ему утрата. Даже не стал суше, суровее. Весь целиком ушел в свою работу. Общественность стала для него единственной жизнью; личной жизни уже не было. И вот тут-то рок нанес ему второй удар, который добил его. На этот раз, казалось, хаос победил.

При всей своей русскости Фондаминский любил Францию; любил ее дивную землю, ее людей, простых, умных и добрых. Гуманистическая религия, в его понимании, родилась на этой земле. Другой Европы для него не существовало. Когда армии Гитлера прорвали, словно картон, слабое французское сопротивление, Фондаминский почти заболел, физически. Не спал по ночам, не мог уже скрывать своей подавленности. Для него поражение Франции было концом войны. Он не верил в Англию, да и не знал ее. Поражение в этой войне было окончательным торжеством зла на земле, по крайней мере в пределах нашей исторической эпохи. Что должен был выстрадать И. И., когда порывалась последняя нить, связывающая его с миром культуры, да, пожалуй, и с самой землей! Сколько раз он должен был повторять: «Боже мой, почему Ты меня оставил?».

Вернувшись в немецкий Париж после летнего убежища в Аркашоне (в 1940 году), Фондаминский долго и мучительно решал для себя вопрос: оставаться ли ему или уезжать в Америку, куда уже бежали или собирались бежать большинство его друзей из социалистического лагеря. Но бежать стоило лишь для того, чтобы продолжать борьбу. Для борьбы не было ни сил, ни веры. Трудности бегства — и для чего? для собственного самосохранения? — казались непреодолимыми. В этой нерешительности и безволии И. И. производил жалкое впечатление убитого человека: «Презрен и умален паче всех сынов человеческих». И все же не по слабости остался И. И. в Париже, где его ожидала смертельная опасность. Думаю, что решающим был иной, свободный выбор. Не все друзья его были в Америке. Уехали общественники, остались другие, те, с кем он мог молиться и беседовать о последних вещах: Мать Мария (Скобцова), ее друзья из Православного Дома, Мочульский, Бердяев, столько других. В последние дни, перед лицом смерти, И. И. почувствовал, что этот мир для него ближе той общественности, даже христианской, которой он служил всю жизнь.

Арестован был Фондаминский вместе с русскими в июле 1941 года, когда началась война с СССР, но остался в лагере (Компиенском) вместе с евреями, когда большинство русских уже были освобождены. Говорят, что не пощадило его в лагере и последнее испытание: антисемитизм соотечественников, которых не смягчала и обреченность беззащитных жертв. Но с И. И. было несколько друзей-христиан, от которых мы знаем, как он окреп и вырос в это страшное время. Очевидно, он примирился со смертью и приготовился к ней. Он даже писал в это время своей сестре, что переживает лучшую пору своей жизни: «Я чувствую себя прекрасно, и уже давно, давно не чувствовал себя таким спокойным, веселым и даже счастливыми».

Таково же было и впечатление сестры, которой удалось получить свидание с ним (февраль 1942 года): «Il est en bonne humeur, meme heureux»[10]. В лагере Илья Исидорович много работал, даже читал лекции своим товарищам по заключению. Тогда-то он решил и креститься. Никакого давления на него не было оказано. Священник, который крестил его, скорее сам чувствовал его влияние, его духовное и даже богословское превосходство. Этот священник рассказывал, что, когда, после крещения, он служил литургию, за которой И. И. должен был впервые причаститься, ворвались немецкие солдаты и приказали прекратить службу, так как походная церковь подлежала закрытию. Таинство было закончено вне церкви, в одном из бараков. Так старый подпольщик в подполье встретил своего Христа.

Чтобы уяснить вполне значение смерти Фондаминского нужно помнить, что она была наполовину добровольной. Ему представлялась возможность спастись. Тяжело заболев в лагере, он был переведен в больницу. Бежать оттуда было возможно, и друзья (на этот раз социалисты) брались устроить побег. Фондаминский отказался. Своим мотивом он указал желание разделить участь обреченных евреев. В последние дни свои он хотел жить с христианами и умереть с евреями, этим, может быть, искупая ту невольную боль, которую он причинял им своим крещением.

Смерть Фондаминского, вероятно, останется навсегда окутана тайной. Он был увезен в Германию, и там следы его теряются. Неизвестен даже и лагерь, в котором он встретил свою смерть. Близкие и друзья годами надеялись на его спасение. Ходили слухи о том, что И. И. вывезен в Россию; были даже люди, которые слышали по радио его голос. Но в смерти его нет сомнения. Французское правительство сообщило семье точную дату: 19 ноября 1942 года. А внешние подробности могут ли прибавить что-нибудь к смыслу его страшной и славной жертвы? Не тысячи, а миллионы прошли тем же путем на Голгофу, но не многие умерли добровольно — чтобы разделить страдания своего (даже наполовину своего) народа.

Вольная смерть, внешне бесцельная и неоправданная, отказ защищать свою жизнь от убийц, «яко агнец непорочен, прямо стригущему его безгласен» — есть русское выражение кенотического подражания Христу. В непротивленчестве своем бывший революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником — думал ли сам он об этом? — первого русского святого, князя Бориса.

Русский религиозный кенотизм[11], с первых дней русского христианства, нашел двоякий исход своей жажде подвига: в социальном уничижении, основанном на любви, и в вольной жертвенной смерти. Через столетия, в безбожной культуре XIX века, русское народничество (по существу тот же кенозис), следуя бессознательно голосу совести еще христианского народа, осуществляло себя на этих обоих путях. В лице И. И. Фондаминского русское народничество заплатило Церкви с лихной свой исторический долг

***

Владимир Набоков.

Из сборника “Памяти Амалии Осиповны Фондаминской”

В октябре 1932 года я приехал на месяц в Париж. Илью Исидоровича я уже несколько лет как знал; с Амалией же Осиповной встречался впервые. Есть редкие люди, которые входят в нашу жизнь так просто и свободно, с такой улыбкой, точно место для них уготовлено уже очень давно, — и отныне невозможно представить себе, что вчера мы были незнакомы: все прошлое как бы поднимается сразу до уровня мгновенья встречи и затем, вновь отливая, уносит с собой, к себе, тень живого образа, мешает его с тенями действительно бывшей и минувшей жизни, так что получается, что ради одного этого человека (по самому своему существу, а приори, родного нам) создается некое подставное время, объясняющее задним числом чувство естественнейшей близости, прочной нежности, испытанной теплоты, которое при таких встречах охватывает нас. Вот какова была атмосфера моего знакомства с Амалией Осиповной. Накануне, помнится, я впервые побывал на Rue Chernoviz, Амалию Осиповну не застал и, беседуя с И.И., любовался ее сиамским котом. Темно-бежевый, с более бледными оттенками у сгибов, с шоколадными лапами и таким же хвостом (сравнительно коротким и толстоватым, что, в соединении с мастью бобриковой шерсти, придавало его крупу нечто кенгуровое), он неизвестно на что глядел прозрачными глазами, до краев налитыми сафирной водой, — и эта диковинная лазурь, да немота, да таинственная осмотрительность движений, делали из него и впрямь священного, храмового зверя.

О нем-то мы, вероятно, прежде всего и заговорили с Амалией Осиповой. Лицо ее сияло приветом, умная улыбка скользила по губам, глаза были внимательны и молоды, грациозный голос ласков и тих. Что-то было бесконечно трогательное в ее темном платье, в ее маленьком росте, в легчайшей поступи. Как все приезжие в незнакомом городе, я жадно пользовался чужими телефонами, — попросил и теперь позволение позвонить, а когда опять сел чайному столу, Амалия Осиповна, молча и без лукавства, протянула мне письмо, которое я никак не полагал могло быть у нее, — мое письмо к Степуну, однажды попросившего меня просмотреть английский перевод его “Переслегина”, перевод, показавшийся мне неточным, — а так как одной из двух переводчиц являлась Амалия Осиповна, то Федор Августович и передал ей письмо с моим нелестным отзывом, сказав ей, по-видимому, что мне неизвестно, кто делал перевод. Этот поворот разговора сразу вывел его на простор веселой откровенности, причем выяснилось, что Амалия Осиповна — тонкая ценительница того, что можно назвать искусством гафф. Мы обсудили с ней те, которые я в русском Париже уже успел совершить — по рассеянности, по отсутствию житейского чутья, — и просто так — здорово живешь. Между тем к коту опустилось, подобно полной луне, блюдечко с молоком, которое он стал лакать, соблюдая дактилический ритм. И он, и вся обстановка квартиры — все предметы — от письменного прибора Амалии Осиповны до большого мата у дверей, под которым русские парижане доверчиво прячут ключ, — все носило неуловимую, но несомненную печать доброты и душевности, которой отличаются вещи в доме у людей лучистых, щедрых на свои лучи. С прозрачнейшей — до дна — душевной добротой сочеталась у Амалии Осиповны нежность к миру, — любовь к “своенравным прозваньям” (как выразился Баратынский), стремление особенным, собственным образом все заново именовать в мире, — словно она верила — и может быть не зря — что улучшением имени можно улучшить его носителя.

Я стал бывать у Фондаминских почти ежедневно, а к концу моего пребывания в Париже и совсем к ним переселился: Амалия Осиповна с умилительной — но и беспрекословной — заботливостью решила, что я “замотался”, что мне нужно “отдохнуть” перед тем моим публичным чтением, в устройстве коего она и ее друзья принимали ничем мной не заслуженное участие. Как же я запомнил прелестную, покойную комнату, осененную книжными полками — и заботу, продуманную до мелочей — до бутылки минеральной воды, до lotion для волос, до душистого талька. И с каким жаром она продавала билеты, и как отчетливо сохранилась в памяти картина: в тихой, теплой гостиной Амалия Осиповна переписывает для меня на машинке несколько страниц из “Отчаяния”, а на камине греется кот. И с каким-то острым чувством стыда, раскаяния — не могу определить — вспоминаю, как я много в квартире курил, не знал, что прокуренный воздух ей вреден — она же, разумеется, не говорила мне ничего. Вообще боюсь, что я жильцом был тяжелым — но она так изящно прощала мне все. Как-то — для примера — я, вернувшись очень поздно, когда в доме все уже спали, — хотел в прихожей потушить свет, а выключателей было несколько, не знал какой, попробовал один, другой, — в окрестных комнатах начали просыпаться лампы, я испугался, что эдак освещу весь дом и, оставив свет в передней, отправился спать — но потом обеспокоилась совесть — я встал, вернулся в переднюю, стал осторожно испытывать выключатели — и было неприятно, что один из них никакого видимого действия не производил, а — впоследствии обнаружилось, что при первом опыте я зажег — и благополучно потушил — свет у Амалии Осиповны в спальне, а когда вернулся в прихожую, осветил ее спальню снова и уже так оставил, — и она погодя проснулась и погасила сама, с совершенным юмором отнесясь к этой кошмарной иллюминации.

Скоро уехал из Парижа, и мое последнее воспоминание: маленькая темная фигура Амалии Осиповны на платформе: поехала меня провожать. Я уже больше никогда ее не видел. И вот сейчас хочется слабыми человеческими руками удержать еще на несколько мгновений все это, — все это чудное и такое валкое, — готовое вот-вот беззвучно рухнуть в темный и мягкий ров забвения (но что-то главное останется в душе навсегда, как бы жизнь не заметала следы, как бы ненадежна ни оказалась яркость еще нынче столь памятных подробностей).

***

Примечания:

[1] Венедикт Александрович Мякотин (1867, Гатчина — 5 октября 1937, Прага) — русский историк, писатель, политик и литератор. Публицист, сотрудник издания «Русское Богатство». В. Мякотин с 1905 года – был лидером народно-социалистической партии, выдвинувшей программу национализации земли и проведения демократических реформ в России.

[2] Лидия Арманд — одна из выдающихся деятельниц кооперативного движения России, талантливый оратор, публицист и педагог. Лидия Мариановна Арманд (урождённая Тумповская) родилась в семье петербургского врача-педиатра. Она была старшей среди его четырёх дочерей — красавиц из Серебряного века. Да, Арманд, но не Инесса; Лидия Мариановна была её свойственницей по мужу. Если Инесса Фёдоровна была большевичкой, то Лидия Мариановна — членом партии эсеров.

За участие в революционных событиях 1905 г. Лидия Арманд и её муж были высланы из России. Из эмиграции семья вернулась после объявления амнистии по случаю 300-летия Дома Романовых.

С осени 1919 г. один за другим следовали аресты — органы ОГПУ обвиняли Лидию Мариановну в принадлежности к нелегальной контрреволюционной организации, антисоветской агитации и распространении ложных слухов. После ликвидации СВКС властями в 1920 г. она организовала в имении Ильино, что недалеко от г. Пушкино, опытную школу-колонию. Через четыре года она была закрыта, а её заведующая Арманд арестована по обвинению в контрреволюции.

Последний раз она постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 27 февраля 1925 г. была выслана в с. Берёзов Тобольского края сроком на три года. Даже там, в сибирской ссылке, она оставалась деятельной: читала лекции по истории культуры, кооперации, работала над воспоминаниями. Известно, что незадолго до окончания срока она была освобождена. Коллегия Верховного суда СССР лишь в конце 1988 г. дело в отношении Л. М. Арманд прекратила за отсутствием состава преступления. По некоторым данным Лидия Арманд скончалась в ссылку, по другим — успела вернуться перед смертью в Москву.

[3] Сергей Михайлович Корнильев (1869 — не раньше 1916) — земский врач, депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.

[4] Левенсон Павла — эсерка, член Боевой организации.

[5] Андрей Андреевич Булат (1872 — 1941) — литовско-русский юрист, адвокат, политический деятель, публицист.

[6] Болландисты — католическая конгрегация, состоящая преимущественно из учёных-иезуитов, занимающаяся собиранием, сочинением и изданием Житий святых и манускриптов. Получили название по имени одного из основателей Жана Болланда.

[7] духовный наставник.

[8] Шарль Пеги (1873–1914) — крупнейший французский христианский публицист, поэт и мистик.