Борис Пастернак. Из писем к Ренате Швейцер

Перевод Е.Б. и Ел.В. Пастернаков

Публикация, предисловие и примечания Ел.В.Пастернак

*****

Среди обширной переписки Бориса Пастернака большое место занимают письма последних лет к иностранным корреспондентам, основной состав которых известен далеко не полностью. Его переписка с немецкой писательницей Ренатой Швейцер (1917–1976) носит особый характер душевного тепла и влюбленности, удивлявший близких знакомых Пастернака и исследователей его биографии.

Эта переписка была издана ею самой через три года после смерти Пастернака в книге, названной «Дружба с Борисом Пастернаком» (Freundschaft mit Boris Pasternak. Wien; Munchen; Basel: Verlag Kurt Desch, 1963). Русский перевод появился в журнале «Грани» (1965. №58). Говорили, что А.Т.Твардовский был так восхищен этими письмами, что хотел публиковать их в «Новом мире», но ему это не удалось1. Однако Евгений Борисович Пастернак пришел в ужас от качества перевода и несколько писем перевел сам; три письма в его переводе вошли в собрание сочинений издательства «Слово», 2005. Остались также наброски его переводов других писем, которые мы использовали в своей работе2.

В книге даны 33 письма Пастернака; писем Р.Швейцер, сохранившихся в его бумагах, — 62, последнее пришло после его смерти. Найти автографы писем Пастернака нам не удалось, возможно, они были уничтожены Швейцер после издания книги. Это вызывало у исследователей подозрения по поводу их аутентичности и достаточно авантюрного характера самой корреспондентки. Она приезжала в Переделкино за неделю до того, как Пастернак слег в постель со своей последней болезнью, поэтому Зинаида Николаевна называла ее вестником смерти. Болезнь Пастернака, неожиданная даже для самых близких своей скоротечностью, стремительно развивалась в последний год, и хотя он всячески скрывал ее ото всех, но в разных письмах мы неожиданно находим жалобы на сердцебиение, мешающее ему работать, на боли в спине, заставлявшие на время ложиться в постель. «Жаклин, мне так мало осталось жить!» — вдруг прорывалось у него в нежных и одновременно деловых письмах к Ж. де Пруайяр (17 января 1960).

Ренате Швейцер работала сестрой милосердия. Познакомившись после смерти Пастернака с его сестрой Лидией Леонидовной Слейтер, она писала, что насмотрелась в больнице на умиравших от рака и могла сказать, что, слава Богу, Пастернак только в последней стадии почувствовал эту болезнь и недолго страдал.

Она посылала Пастернаку свои стихи, фотографии, писала ему многостраничные сентиментальные письма, вкладывая в них засушенные цветы и репродукции великих картин, печатные вырезки, статьи, книги и стремительно вовлекла его самого в высокий стиль восторженной влюбленности. В каком-то отношении их письма напоминают вдохновенный подъем переписки Пастернака с Мариной Цветаевой, в которой, как и здесь, кроме бурного притяжения друг к другу, чувствуется иногда боязнь далеко заходящих отношений и некоторое отталкивание из опасения реальной встречи. И действительно, она стала роковой.

Знакомство произошло еще до выхода в свет «Доктора Живаго» благодаря статье московского корреспондента газеты «Die Zeit» Герда Руге, снабженной фотографией. По радио Швейцер услышала передачу о Пастернаке — его юности, влиянии Толстого и Скрябина, ученье в Марбурге; рассказывали о романе «Доктор Живаго» и читали главу о смерти главного героя. Пастернак в это время находился в больнице с острыми болями в ноге, и восторженный тон письма неизвестной ему женщины неожиданно пробудил в нем живой интерес. Он вспоминал в позднейших письмах к ней этот момент как чудо воскрешения к жизни и ответил ей в тоне предложенной игры, что помогло ему выйти из мучительного состояния болезни и ожиданий старости.

Верный себе, он не мог оставаться равнодушным к словам влюбившейся в него женщины и стал отвечать в том же тоне. Лирика раскачивала его, — признавался он, и помогала ему перейти от отчаяния, «когда житье тошней недуга», к привычному восхищению жизнью, красотой и женской влюбленностью.

«Небу было угодно, — писала Р.Швейцер в письме с засушенным ландышем в ответ на его первое обращение к ней, — чтобы я 10 апреля держала в руках Ваше удивительное послание. Я была так растрогана, что начала плакать над ним. Тоже от счастья! Ах, если бы я могла сказать, что это значит для меня, рассматривать знаки, написанные Вашей рукой, вбирать их в себя! Я смущена и в то же время осчастливлена тем, что Вы нашли меня достойной ответа в то время, когда Вы больны и страдаете. Чего бы я ни отдала, если бы могла принести Вам в больницу цветы и была бы в состоянии смягчить Ваши страдания! Для меня это как явление чуда, что в мире еще существует тот язык, каким Вы говорите».

Но если внимательно приглядеться к письмам Р.Швейцер, в них наряду с высокими чувствами проскальзывают и чисто меркантильные черты. Такова, например, ее просьба об отзыве для печати на оперу М.Бауманна «Эликсир дьявола», к которой она писала либретто, или желание написать киносценарий по «Доктору Живаго», поскольку она «так поняла Живаго, как он был задуман», — и дальше просит у Пастернака согласие «передать ей все полномочия» на его произведения, считая, что «это как в ее, так и в его интересах». Фишер и Фельтринелли обвиняют ее в «продаже» выдержек из писем Пастернака об искусстве. Эти темы исключены из ее книги, там только любовь.

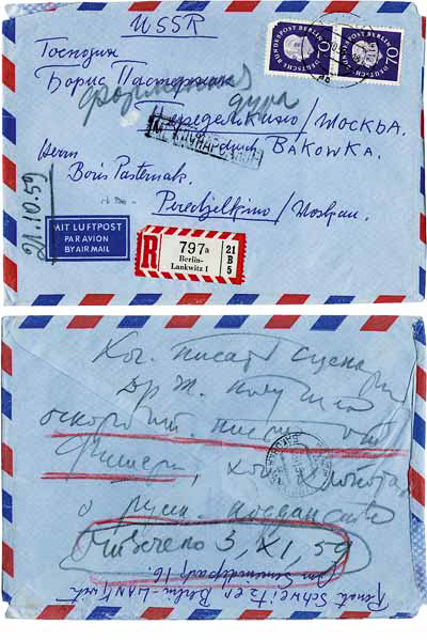

Многие письма Пастернака были перехвачены на почте, нам до сих пор не удалось получить их тексты. Но, например, его письмо от 29 декабря 1959 года о конфликте с Фельтринелли, за которое Швейцер благодарит его 6 января и отвечает на него 10 января 1960, тоже не попало в ее книгу. Встречаются упоминания обстоятельств, о которых ничего нет в письмах Пастернака, что также свидетельствует о неполноте приведенного в ее книге. Например, нет письма Пастернака, на которое он ссылается 20 августа 1959 года, о получении от Р.Д.Кайля машинописной копии его переводов. Также нет письма, где Пастернак пишет о какой-то женщине из Дюссельдорфа, которой он хотел послать деньги; в письмах Швейцер имеются резкие слова о ней и сомнения в ее умственных способностях. Р.Швейцер писала 4 мая 1960: «Она ни в чем не нуждается». Вообще тут много загадок, разрешить которые можно было бы, только имея полный текст этой переписки. Пастернак часто писал на конверте полученного письма дату своего ответа; по этим пометкам мы можем определить некоторые отсутствующие в книге Швейцер письма. «Отвечено 29. VII. 59» написано на конверте от письма Швейцер 28 июня; на конверте 21 января 1959: «Отвечено 14. II. 59»; на конверте 4 июля 1959: «Отвечено 29. VII. 59»; на конверте 8 августа 1959: «Отвечено 22. VIII. 59»; на конверте 23 ноября 1959: «Отвечено 9. XII. 59». К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, что это вина почтовой цензуры. Судя по некоторым несогласованностям писем Швейцер и Пастернака, здесь могла играть роль определенная тенденция ее книги. Именно это заставляет сомневаться в аутентичности некоторых писем Пастернака, хотя и по языку, и по содержанию очевидно, что писал их он. Возможно, Р.Швейцер «подредактировала» перед публикацией некоторые фрагменты текстов Пастернака. Повторяю, судить об этом мы не можем, ибо оригиналы писем нам недоступны.

Удивительно, и это не отражено в письмах, что, встревоженная словами Пастернака в письме о том, какие затруднения и муки вызовет у него в семье присуждение Нобелевской премии («…и зажившие сердечные раны вскроются снова»; 9 октября 1958), Р.Швейцер, как она пишет в книге, решила отослать последнюю страницу письма в Нобелевский комитет, с просьбой отложить присуждение премии на следующий год. Если это и было так, то не возымело действия.

Начавшись весной 1958 года, переписка прекращается зимой, последовавшей после скандала по поводу Нобелевской премии, с 5 декабря 1958 по 14 мая 1959 года нет писем Пастернака. В этом временном интервале Пастернак получил от Швейцер пять писем, ее пьесу 1951 года для детей «Маленький лесной бесенок» и либретто «Эликсир дьявола» по Э.Т.А. Гофману. Пастернак откликнулся на них 14 мая 1959 года большим письмом о музыке и отзывом на либретто3.

Зима и весна 1959 года была для Пастернака очень трудным временем. Присуждение Нобелевской премии полностью остановило все его заработки. Переиздания переводных работ прекратились. Сборник стихотворений, составленный год назад и уже набранный в типографии, не был напечатан, не оплачивали сделанную работу по переводу драмы Ю.Словацкого, театральные спектакли, поставленные по его переводам Шиллера и Шекспира, перестали идти, из собрания сочинений Шекспира выкинули переведенные им трагедии. Пастернак был вынужден залезать в долги.

Письма, посланные в газету по указке свыше, которые Пастернак подписал для того, как ему говорили, «чтобы помириться с народом», теперь вызывали в нем мучительное чувство оскорбления и душевной грязи от сознания компромиссов и шантажа, на которые он поддался и обман которых теперь стал очевиден. И передача стихотворения «Нобелевская премия» английскому журналисту стала открытым вызовом той трясине униженности и покорности, в которой он не желал находиться. Последовавшие вслед за публикацией этого стихотворения на Западе требования выезда из Переделкина на время приезда английской правительственной делегации и вызов к генеральному прокурору с предъявлением обвинения в измене родине были этапами новой волны давления с целью сломать его волю. Первым требованием прокуратуры было прекращение всяких встреч и переписки с иностранцами. На дверях дома в Переделкине появилась записка о том, что Пастернак не принимает посетителей, об этом сообщила Р.Швейцер передававшая ее письма Пастернаку «светло-небесная» девушка Марианна Воз. Но открытая слежка и прямая угроза судебного процесса его не останавливали, он нисколько не изменил свойственной ему откровенности разговоров и смелости в переписке.

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Пастернак ничего не писал об этом Р.Швейцер, ему было унизительно жаловаться на это давление, и только по некоторым намекам и по газетным публикациям она узнавала об обстановке вокруг него и писала ему сочувственные письма, стараясь разделить с ним его страдания и возмущаясь тем, как обращаются с ним власти. Это его очень трогало, хотя, конечно, несмотря на свою интуицию и внимательное чтение его писем, она многого не понимала, и потому возникали предложения вроде поездки в Крым для укрепления здоровья и беспокойство за раздаривание гонораров «чужим людям». Дело в том, что Пастернак, когда ему было отказано в получении официально присланных ему в Москву заграничных денег, просил первого издателя «Доктора Живаго» Дж. Фельтринелли распределить полученные за издания 120 тысяч долларов его переводчикам, сестрам и некоторым друзьям, которых приобрел в переписке с заграницей.

Нормальному человеку нельзя полностью представить себе ту чудовищную обстановку, в которой протекали последние годы жизни Пастернака, — не только иностранцу, но и жившим тогда рядом с ним, а тем более нынешнему поколению.

Так, не понимал этого итальянский издатель «Доктора Живаго» Дж. Фельтринелли, накладывавший запрет на публикации текстов Пастернака и требовавший всеобъемлющего права на его прошлое и будущее творчество.

Это, в частности, касалось попыток Р.Швейцер опубликовать заметку Пастернака «В дом-музей Фауста…» и отрывки о музыке или современной поэзии из полученных ею писем. Фельтринелли вместе с немецким издателем Г.Фишером болезненно оскорбили ее и запретили публикацию, на которую она получила согласие от самого Пастернака. По-видимому, таким же образом было остановлено и печатание статьи Пастернака о Шопене, которую он очень хотел увидеть изданной, — не опубликованная в России, она была послана им его французской корреспондентке Жаклин де Пруайяр, переведена ею по просьбе редактора журнала «Les Lettres Nouvelles» М.Надо, но осталась ненапечатанной. Ее собирался опубликовать английский поэт Ст. Спендер в своем журнале «Encounter» вместе с отрывками из письма Пастернака к нему, но это тоже осталось неосуществленным. Р.Швейцер переслала Пастернаку 26 сентября 1959 года письмо Спендера, просившего у нее отрывки из письма Пастернака о музыке, которые она посылала в «Die Welt». Этот замысел был исполнением желания Пастернака, сообщившего Спендеру о намерении Швейцер опубликовать эти материалы. Пастернак жаловался своим корреспондентам на задержку статьи о Шопене, но, вероятно, вина лежала не на Спендере или Фишере, которому тоже была послана эта статья, а на Фельтринелли, который охранял свое право первого издателя и к тому же отравлял последние месяцы жизни смертельно больного Пастернака своей ссорой с де Пруайяр и требованиями подписи под договором на неограниченные мировые авторские права.

В середине января Швейцер известила Пастернака о своем желании весной приехать в Москву. За зиму 1959–1960 года ею было послано 12 писем, полных тоски и мечтаний в ожидании встречи. Пастернак писал ей 25 января 1960 года:

Впервые я принял твое предложение о возможности приезда весной без тревоги и беспокойства, со спокойно возникшей радостью. Ты познакомишься с моей женой З<инаидой>, с домом и жизнью в доме. Ты приедешь и встретишь людей и положения, которые меня характеризуют, или людей и положения, которые несмотря на кажущуюся близость совершенно не характеризуют меня… Потом я поведу тебя к Ольге. Никакого разочарования, ничего принужденно-неестественного никого из нас не ожидает и нам не угрожает…

В среду 13 апреля 1960 года Р.Швейцер, нагруженная многочисленными подарками, приехала в Москву. В своей книге она подробно описала поездку в Переделкино, свою встречу с Пастернаком, его широкое радушие, но в то же время она интуитивно чувствовала, что он при этом «почти отсутствовал», и ей хотелось «отнести его в кровать». Она заметила усталую бледность его лица. В ответ на ее встревоженный вопрос о самочувствии, он пожалел, что она не получила его последнего письма от 14 апреля, которое заканчивал просьбой «Не приезжай сюда»4.

И теперь на ее просьбу показаться врачу он сказал: «Если я туда пойду, то никогда не вернусь обратно». Это было 17 апреля, русская Пасха, и Пастернак повел Р.Швейцер к Ивинской в Измалково, Зинаида Николаевна ждала их к роскошному обеду с собравшимися в этот день гостями. Но предполагаемый совместный поход во МХАТ на «Братьев Карамазовых» с Б.Ливановым в роли Митеньки пришлось отменить по просьбе Зинаиды Николаевны, беспокоившейся, что появление Пастернака в театре вместе с иностранкой снова станет поводом для недовольства властей. К тому же он себя плохо чувствовал и устал. Через день Швейцер снова приезжала в Переделкино. Они много разговаривали о ее жизни в Гамбурге, где она родилась, о музыке Баха. И, следуя своим подспудным мыслям, он сказал ей: «Когда я умру, не пишите обо мне книг… но дайте мне появиться…» Она поспешила перевести разговор к предполагаемому ее следующему приезду в июне. На книге «Когда разгуляется», переведенной Р.Д.Кайлем, Пастернак сделал ей надпись: «Ренате Швейцеp. На память о Твоем посещении. Я мог бы сказать, что Ты, почти как Цезарь, venisti vidisti vicisti — пришла, увидела, победила. Но лучше я скажу другое. Ты увидела много подлинного, настоящего и поучительного. Я хотел бы, чтобы ты не раскаивалась в своем путешествии. Прощай, дорогая подруга, живи легко, счастливо, с размахом и плодотворно. Счастливого пути домой, будущее нас не разлучит. Твой Б.» Пастернак пытался в день ее отъезда в Берлин дозвониться ей в «Метрополь», о чем написал в записке, посланной ей вдогонку в тот же день 21 апреля, сопровождая сказанное словами благодарности: «Ты так глубоко вошла в мою кровь и жизнь, благодарю тебя и люблю. И так много еще произойдет и случится!»

В этот день у него начались «ужасные боли во всей грудной клетке, спине и левом плече». «Я не знаю, что это. Грудная жаба или рак легких?» — писал он 25 апреля, когда был вынужден слечь в постель. Последней точкой в их переписке стала телеграмма, посланная 6 мая: «Нет угрожающей опасности, но невыносимые изнуряющие боли, грудь, плечо, спина, третью неделю в постели, прощай, работай радостно, успешно. Борис».

По письмам Швейцер того месяца видно, что она не понимала, как серьезно болен Пастернак, она желала ему терпения и скорейшего выздоровления, собиралась послать шерстяной свитер, чтобы ему было тепло. Она подала заявление о визе, чтобы ухаживать за ним. Виза была ей выдана 2 июня, в тот день, когда состоялись похороны Бориса Пастернака, скончавшегося 30 мая 1960 года.

Мы опустили в своей подборке письма от 14 мая, 26 июля и 10 декабря 1959 года, вошедшие в Полное собрание сочинений, а также несколько небольших писем и телеграмму (1959–1960). Письма печатаются в том порядке, в каком они приведены в книге Р.Швейцер, — очевидно, в такой временной последовательности они и были получены адресатом.

1 Сохранилась запись в его «Рабочих тетрадях» по поводу письма Пастернака от 26 июля 1959 г.: «…какое же нужно знание нем<ецкого> языка, чтобы писать о таких сложных и извилистых ходах и в чудесной растрепанности (как бы!) изустной речи!» (Знамя. 2004. №9).

2 Через 20 лет в журн. «Страна и мир» (1985. №№ 10, 11) был напеч. новый перевод — Р.Д.Орловой. К сожалению, мы узнали о нем, когда наша работа была закончена.

3 Полн. собр. соч. В 11 т. М.: Слово, 2005. Т.X. С. 484-486.

4 «Последнее время я не пишу больше писем, я не всегда чувствую себя достаточно хорошо. Я думал, что ты приедешь в эти пасхальные дни, и боялся, что разочарую тебя. Я говорю не только о себе, но и о душевной грязи и беспорядке, который меня окружает, о фатально и добровольно наложенном на себя и неуправляемом распорядке жизни. Если бы ты отказалась от мысли о поездке, это было бы большим облегчением для меня».

Из писем к Ренате Швейцер

Москва. 3 апреля 1958

Дорогая госпожа Швейцер, бесконечно благодарю за Вашу глубокую и трагическую «Страстную пятницу»1, милую яркую фотографию и доброе и поэтически одухотворенное письмо. Оно застало меня в больнице, где я лежу после вторично повторившейся в этом году болезни ноги. По этой причине я ограничиваюсь открыткой, что придает надежду, что она дойдет до Вас. К сожалению, почти вся моя переписка пропадает по дороге.

Дорогая и многоуважаемая госпожа Швейцер, мне стыдно, и я боюсь, что не относящиеся к делу и преувеличенные похвалы этой прекрасной и талантливой статьи2 ввели Вас в заблуждение, и Вы послали мне глубокие свидетельства своего душевного богатства. Портрет мой приукрашен, а мое значение невозможно раздуто. Во мне нет той дерзкой нескромности, чтобы говорить о народах и повторять: «Мы, русские». Обязательно прочтите «Доктора Живаго», все это глубже, скромнее и определеннее. В центре всего стоит личность. Вероятно, Вы любили (назову близкие Вам источники) Шторма, Й.П.Якобсена3, Ибсена, Вагнера, «Мальте»4, импрессионистов и т.д. У нас тоже перед Первой мировой войной были абсолютно новое, высокое, вдохновенное искусство и культура. Из преданности и любви к ним нужно было продолжать то же направление в смысле ясности, определенности и значительности, не теряя истинности искусства, поэзии исторического существования и чувства открытой тайны. Я всегда стремился дойти этот путь до конца. Мне кажется, что я это сделал в «Ж<иваго>». Желаю Вам всего лучшего5.

1 В конверт с письмом вложены вырезка из газеты «Der Kurier» (18 апреля 1957) с публикацией стихотворения Р.Швейцер и репродукция картины Дирка Боутса «Христос в доме Симона».

2 Речь идет о ст. Г.Руге «Встреча с другой Россией», опубл. в газете «Die Zeit» 16 янв. 1958 г.

3 Теодор Шторм (1817–1888) — немецкий прозаик и поэт. Йенс Петер Якобсен (1847–1885) – датский писатель.

4 «Заметки Мальте Лауридса Бригге» Р.М.Рильке (1910).

5 Чтобы лучше доходили до адресата открытки, написанные мелким почерком, Пастернак их не подписывал.

4 мая 1958

Дорогой мой друг госпожа Ренате, я получил Вашего чудесного «Ангела»1, пропитанного звучанием Вашего милого голоса; я счастлив и покорен одаренностью своего нового прекрасного друга, верными, существенными мыслями и точными наблюдениями, тогда как по большей части люди живут пустой видимостью чувства. Мне кажется, что Вы своим пониманием приближаетесь к порогу моей жизни, желая в нее вступить. Что же, добро пожаловать, что может быть желательнее? Но не будем торопиться, дайте мне перевести дыхание. Самое высокое и достойное в этом — то растущее тепло души и сердечные движения, которые воздействуют на бег времени (не на виду и не в обществе, а внутренне и незаметно) и создают произведения, значительные вещи и события, дают им движение и направляют колеса образа мыслей своего времени и общества. Посмотрите, еще ничего не произошло, и даже «Ж<иваго>» еще нигде, кроме И<талии>, не издан, мы еще ничего не дождались, а я уже отвечаю Вам, взволнованный Вами и Вашим широко раздающимся призывом к объятью недозволенной силы. Во всяком случае, я дошел до того, что хочу в следующем письме познакомить Вас, как моего настоящего друга, с двумя или тремя моими ближайшими и лучшими подругами и помощницами2. Простите, что я так неделикатно навязчив, но так же, как я не могу утаить Вас от них, мне нужно, чтобы и Вы знали своих непосредственных и весьма достойных соседок. Понимаю, все это глупо и неуклюже. Безмерно благодарю Вас. А теперь дайте мне Ваши руки. Вот так. — Ваш «Ангел» — чудо. «In meiner Seele rauscht die Ewigkeit!»3. Я не подписываюсь, чтобы открытка дошла вернее до Вас.

1 Стихотворение Р.Швейцер 1945 г.

2 Это письмо, написанное 7 мая 1958 г., было передано жене итальянского журналиста Мирелле Гарритано и опоздало на полгода. О нем Пастернак упоминает во многих письмах.

3 «У меня в душе шелест вечности…» (нем.) — строчка из стихотворения «Ангел».

29 мая 1958

Сначала о самом важном1. Я временно опускаю звучание стихотворения, глубину мыслей и кажущиеся созвучия с Тайнами Гёте2 в начале и Сонетами к Орфею Рильке в конце. Я хочу назвать только осуществленное, высокое и достигнутое. Послание. Пробуждение. Могила. Тополь. Дом. Середина в «Вере». Эти «за» и «против» естественного и понятного чувства, выраженного в строках «Wir ratseln mud… So bleibt allein der Glaube an das Hohe…»3 И «Und Stundengang von heute oder morgen»4. Овца (не были ли Вы тогда в гостях у своей сестры), Большой город зимой. Частично «Туман»… и желтые ветки, перья и т.д. Очень хорошо, волнующе и близко. — Меня преследует чувство, что своим покровительственным тоном я бессознательно веду себя неприличным образом по отношению к Вам. Я обязан был догадаться о Вашем писательском профессионализме, вероятно, мое невежество утаило от меня Ваше имя, которое я с самого начала должен был бы знать. В своем большом письме я писал Вам о скопившихся за время моей болезни письмах, на которые я должен ответить5. Некий господин Чаттерджи6, как я думаю, индийский историк философии и биограф Рабиндраната Тагора, просит меня написать ему о том, какое место занимает в моей жизни Тагор. Это мучительно для меня. Меня не захватило поклонение Тагору, я его не разделял. Этот великий человек, его великая деятельность, великое имя не были для меня великой поэзией, в чем естественно виновата моя собственная узкая ограниченность в вопросах искусства. Но не в этом дело. Ч<аттерджи> пишет: «Lovers of poetry in the Western world — among them Yeats, AE, Gilbert Murray, Esra Pound, Rilke, Hauptmann, Gide, Rolland, Jimenez, Jouve, Schweitzer etc! — welcomed it (Gitanjali) with great excitement…»7… Вы ли это, Ренате, или это имя Вам родственное? Писали ли Вы о Тагоре или переводили его? — Вероятно, я сам попрошу об операции колена (удаление мениска), иначе это никогда не кончится. Благодарю за все.

1 В письмо Р.Швейцер была вложена подборка стихов, которые Пастернак разбирает, отмечая самые удачные.

2 Поэму Гёте «Тайны» Пастернак переводил в 1919 г.

3 «Мы гадаем устало… Так остается только вера в высокое…» (нем.).

4 «И ход часов сегодня или завтра…» (нем.).

5 Этого письма нет в книге.

6 Сунити Кумар Чаттерджи (1890–1977) — индийский филолог-востоковед и общественный деятель. Автор книги о поездке с Р.Тагором в Малайю, Индонезию и Таиланд. Почетный член многих академий, институтов и научных обществ Европы, Азии, Америки. Письмо к нему Пастернака со словами о Тагоре было отдано жене итальянского журналиста М.Гарритано для отправки в Лондон, но не было послано и пропало. «Одна дура итальянка, — писал Пастернак сестре Л.Слейтер 6 сентября 1958 г., — таскает уже больше пяти месяцев с собой несколько моих писем, и Бог ее ведает, что она с ними делает, я сто раз уже успел бы послать их просто по почте. Там есть ответ Чаттерджи по поводу Рабиндраната Тагора, единственное, о чем я жалею и что трудно было бы восстановить».

7 «Любители поэзии в западном мире — среди них Йейтс, А.Э. <?>, Гилберт Мюррей, Эзра Паунд, Рильке, Гауптман, Жид, Роллан, Хименес, Жув, Швейцер и т.д.! с большим энтузиазмом приветствовали ее (Гитанджали)». Хуан Рамон Хименес (1881–1958) — испанский поэт, лауреат Нобелевской премии 1956 г. Был женат на писательнице и переводчице Р.Тагора Зенобии Кампруби. Пьер Жан Жув (1887–1976) — французский писатель, участник Сопротивления.

20 июня 1958

Дорогая Ренате, простите, я отвечаю Вам с недельным опозданием. Замечание о Гамбурге относилось к Вашему стихотворению «Овца». Мне показалось, что оно должно было появиться в месте, близком Теодору Шторму, в то время, когда Вы гостили у Вашей сестры1. Вероятно, это замечание было не достаточно ясно выражено. — Моя открытка была грустной из-за душевной усталости. Когда при каком-то неловком движении или непонятном обострении боли в ноге возникает опасность продолжения бесконечной болезни; когда наше существование потрясает снова рождающийся отдаленный страх хоть и смягчившейся, но оставшейся бессердечной эпохи произвола, в котором всегда заключены угрозы лично для меня; когда, несмотря на мой возраст и недостаток времени, из-за вечных трений, препятствий и отсрочек того, что нужно сделать, каждое начатое дело затягивается и срывается; если все это и не приводит к полному отчаянию, то все же изматывает вконец. — Я хочу Вас предупредить, что мое письмо, не дойдя до Вас (позднее я узнал причину), где-то застряло по дороге2. Теперь я рад тому, что многое ненужное и наивное, что в нем содержалось, не попало Вам на глаза. — У меня к Вам такая просьба, дорогой друг. Для меня было новостью узнать, что существует место исторического рождения Фауста, что эта легендарная фигура действительно существовала и жила в Вюртемберге и т.д. и т.д. От этого музея Фауста я получил просьбу о фотографии, автографе и изложении моих взглядов на «Фауста». В качестве автографа я очень кратко написал об этом на трех страницах. Помогите мне, пожалуйста, просмотрите это. Быть оригинальным в этом случае было бы безвкусицей. Но не слишком ли это пусто и пошло. Если это вполне удовлетворительно, пожалуйста, перешлите написанное, не исправляя к лучшему мой невозможный и до смешного ломаный немецкий язык (я не хочу казаться лучше, благодаря Вам), господину Карлу Тенсу3, Штутгарт-Дегерлох, Альбштрассе 17. Дойдет ли письмо со статьей до Вас, неизвестно, но рискнем, может быть, нам повезет4.

1 Пастернак получил открытку от Р.Швейцер с видом Гамбурга, посланную 31 мая 1958 г.

2 Имеется в виду письмо от 7 мая 1958 г., переданное с оказией.

3 Карл Тенс (1914–1999) — основатель музея Фауста в Книттлингене. Его переписка с Пастернаком опубликована по-русски в «Новом журнале» (1997. №209). Вместе с письмом от 5 августа 1958 г. Пастернак получил от Тенса его книги о Фаусте как историческом лице.

4 Эта статья опубл. в Полном собрании сочинений Б.Пастернака (Т.V), в русском переводе: «В дом-музей Фауста в Книттлингене».

20 июня 1958

Моя дорогая Ренате, вчера я упомянул об этом приложении в своей открытке. На всякий случай позвольте мне повторить. Эти торопливые и поверхностные строки о том бездонно-глубоком построении мира, которое собственно представляет собою Фауст, предназначаются для музея Фауста в Книттлингене. У меня просили оттуда фотографию и что-то написанное моей рукой, что я выполнил.

Стыд за свой немецкий и мучение, которое Вам доставляю, пусть останутся на мне. Стерпите мои варваризмы в языке и оставьте ошибки без исправления. Я не хочу представляться не таким, как есть.

Но если Вам будет стыдно за содержание и бедность мыслей, тогда оставьте написанное неотосланным, и я расцелую Ваши руки за откровенность Вашего приговора и помощь.

Я также посылаю бандероль господину Карлу Тенсу, куратору Фаустовского музея в Книттлингене (Штутгарт-Дегерлох, Альбштрассе 17), с русским Фаустом. Не знаю, не будет ли противозаконным то, что я вложил в книгу ненадписанную фотографию. А теперь: о! о! Ренате!1

1 В этот же конверт вложен автограф статьи о «Фаусте» — см. предыдущее письмо и примеч. 4 к нему.

12 июля 1958

Моя добрая, умная, огненная подруга, как обрадовал меня опять дар Вашего понимания, свежести мысли и чуткой одухотворенной проницательности. Конечно, я люблю Вас всем сердцем, как может быть иначе, но не будем об этом говорить, не правда ли, или в крайнем случае, если я, упаси Боже, в третий раз попаду в больницу, где во тьме и муке мне окажется нужен сильно действующий источник спасения. Мое апрельское письмо где-то лежит и задерживается и будет еще медлить какое-то время, и, если наконец все же не минует Вас, оно откроет Вам кое-что важное обо мне. — Я много читал о Фаусте, Гундольфа, пустое и гнусавое, водянистое сочинение Риккерта и других, богато комментированное издание Э.Шмидта и Р.Петча1. Бойтлера я не знаю2. Сохраните его для меня, я попрошу его, когда у меня будет время для чтения. — Желание получить мой автограф исходило от директора музея Т<енс>а. Я не люблю этого культа бумаги и против такого фетишизма. Но что касается содержания этой записки, то это полностью в Вашем распоряжении. Делайте с ним все, что хотите3. Может быть, в будущем появятся еще такие же просьбы и поводы (например, я послал в Австрийскую Национальную библиотеку в Вене просто выписки из Фауста в оригинале и в переводе, которые вместе с моим обращением к Вам застряли в пути с прочими письмами). Но такой механический способ меня не устраивает, и в каждом случае с просьбами об автографах я буду писать что-нибудь новое, содержательное, типа статьи; и если это будет по-немецки, то я всегда буду обращаться к Вам за советом и судьбу написанного предоставлять на Ваше усмотрение, включая вопрос публикации. Но это случится только после выхода Ж<иваго> у Ф<ише>ра, когда мое имя будет что-то говорить немецкому уху. — Д<окто>р Ж<иваго> должен на этих днях появиться в Париже. Смогу ли я увидеть книгу? Дойдут ли до меня отклики? Будет ли это для меня праздником или горем? Там же по-французски вышла моя Автобиография под названием, которое придумал не я, а они сами4. — С активно напрашивающимся и сдерживаемым обращением на Ты мы подождем до третьего заболевания. Я Вас обнимаю. Право, я не шучу этим. Останемся на Вы5. Я напишу Вам о Рильке и Прусте6.

1 Фридрих Гундольф (Гундольфингер; 1880–1931) — немецкий историк литературы, профессор Гейдельбергского университета, автор исследования о Гёте (1916), в котором применил свой собственный метод изучения творчества Гёте. Генрих Риккерт (1863–1936) — немецкий философ-неокантианец. Историки литературы Эрих Шмидт и Роберт Петч занимались фольклорными источниками «Фауста».

2 Эрнст Бойтлер (1885–1960) — немецкий литературовед, директор музея Гёте во Франкфурте, автор книги «Эссе о Гёте» (1940) и др.

3 Восхищаясь статьей Пастернака о Гёте, посланной Тенсу, Р.Швейцер, отослав автограф, сделала себе копию и хотела предложить ее издательству Фишера для публикации.

4 Имеется в виду очерк «Люди и положения», вышедший в Париже под названием «Essai d’autobiographie».

5 В ответ на эти слова Р.Швейцер пишет, что никогда не посягала на обращение на «ты», считая, напротив, что «доверчивое Ты звучит более отдаленно и чуждо, чем Вы». Ей все равно, как Пастернак будет к ней обращаться.

6 Такого письма нет, может быть, оно не было написано или пропало на почте.

12 августа 1958

Дорогая Ренате, нежность к Вам намного опережает язык моих открыток. Характер выражения в письмах кажется мне нарочито сдержанным и холодным. Но будем держаться этих границ, останемся в них. — По всей видимости, одна моя открытка пропала, но кроме того, многое в полученном от Вас я упустил и оставил без ответа. — Так, было Ваше июльское письмо с цветком жасмина1. И я совершенно ясно увидел летний полдень на Марбургерштрассе2, слепящую жару на мостовой, витрины овощных и фруктовых лавочек, цветущие кусты палисадников на теневой стороне улицы, и сердце у меня переполнилось ощутимо живой, окружающей Вас действительностью. В это время те же кусты цвели у нас в саду. — Потом я не ответил Вам ничего про посольство по поводу Вашего приезда сюда3. Милая, сумасшедшая девочка, когда Вы приедете в М<оскву>, то естественно будете должны после приезда и оповещения об этом, в следующее же воскресенье посетить нас в два часа в Переделкине и пообедать с нами. Я найду кого-нибудь (мне самому нельзя заходить в посольство), чтобы доставить Вас к нам. Но что я для Вас до выхода Жив<аго> у Фишера и его немецкой судьбы, и чего Вы ждете от меня, когда моя кровь и плоть — моя работа, и прежде, чем Вы ознакомитесь с ней, я вынужден оставаться для Вас бесплотной идеей? Чем я буду для Вас, чем завоюю и приобрету доверие? Так что я прошу Вас отложить на год Ваш приезд, и Вы увидите, как выиграет наше свидание, каким смыслом и красотой оно наполнится и насколько больше будет моя нужда в Вас, Вашей помощи и совете! — Человек, который весной обещал переслать мои письма, еще существует. Есть надежда, что те, посланные в апреле новости Вы получите в сентябре. Храни Вас Бог в Испании. Как верна и трогательна Ваша русская надпись!

1 В письмо Р.Швейцер от 13 июля 1958 г., написанное с Майорки, вложен цветок жасмина, адрес написан русскими буквами («Господин Борис Пастернак Переделькино. Московская область»). На конверте рукою Пастернака: «Трогательн<ый> русск<ий> адр<ес>. — Пусть Тенс переснимет Грет<хен> на 192 стр. Пуск<ай> Рен<ате> запросит Fisch<er> Verl<ag> о фот<ографии> и пусть изд<ательство> пошлет 1 экз. дочери Рильке в подарок». На странице 192 русского издания «Фауста» (1957) помещена гравюра Гретхен у окна работы А.Гончарова, которая казалась Пастернаку похожей на О.В.Ивинскую. Дочь Рильке — Рут Зибер-Рильке (1901–1972).

2 Название улицы, на которой жила Р.Швейцер.

3 В письме от 6 июля 1958 г. Р.Швейцер просит позволения навестить Пастернака осенью, и затем это желание она выражает почти в каждом письме.

15 августа 1958

Все получено, чудо-Ренате, дайте время перевести дух, забудьте, что все дошло до меня, что Ван Гог уже подал свой голос1 и непосредственно вблизи от меня звучит его тихая и трагическая проповедь о мировых страданиях. Некоторое время, пока Вы не известите меня о получении нежелательного апрельского письма, не ждите от меня ответа. И все-таки, должен сказать Вам нечто огорчающее и кое-что радостное. Огорчающее. Меня снова резануло по сердцу то, что Вы пишете о моей фотографии. Сколько раз повторять, что мое лицо на этой репродукции безбожно приукрашено и омоложено! Для меня противоестественно оставлять в заблуждении человека близкого рода мыслей, такого, как Вы, фотографическими иллюзиями, и все же я не спешу разрушить эти иллюзии, и у меня не хватает мужества послать Вам свою более похожую и некрасивую фотографию. (Все же в следующем письме я это сделаю). — Радостное. Как во всем фактическом, реально существующем, желанном, а не абстрактно вымышленном, так и в нашей с Вами скрещенности все подтверждается неожиданным и удивительным образом, потому что это жизненно закономерное и естественное направление душевного потока. Я писал Вам, что имя Альб. Шв<ейцер>а мне назвал биограф Тагора Чаттерджи, и это же имя Вы подчеркнули красным в газетной вырезке. Но чтобы убедить меня в том, что его интересует не просто голос из Советского Союза, а именно мой, он пишет: «I am concerned not only with what most people think. I am well aware of the difference in status between, for example, Hermann Hesse and an average German newspaperman… Personally speaking whatever you have to say is infinitely more important to me than hundreds»2 и т.д. Разве не удивительно это совпадение. Я легко могу представить, что значило для Вас прекрасное письмо Гессе! Его тепло не остыло до сих пор!3 Ах, как полно красоты и правды все, что между нами, и апрельское письмо навсегда положит всему этому границы. Не сердитесь, если я умолкну на некоторое время.

1 Открытки и письма от 26 июля, 2, 3 и 6 августа 1958 г. В последнее вложена подборка ранних стихотворений Швейцер, подготовительные наброски пьесы «Абеляр и Элоиза», в том числе сценический вариант наброска 1943 г. «Испытывающий голод» (из жизни Ван Гога).

2 «Мне интересно не только то, что думает большинство. Я хорошо вижу разницу уровня, например, Германа Гессе и среднего немецкого газетчика… лично для меня бесконечно важнее то, что скажете Вы, чем то, что скажут сотни…» (англ.).

3 Вместе со стихотворными набросками Пастернаку была послана копия письма Германа Гессе к Р.Швейцер, написанного им после смерти ее друга дирижера Вильгельма Фуртвенглера в 1954 г.

16 августа 1958. Суббота

Сегодня мне нужно рано утром в город. Перед этими поездками я всегда мало сплю. Четыре часа утра. Так же, как только что звезды, щедро и тесно сплетенные друг с другом, неравномерно и едва различимо покрывали высокое и беззвучное небо, — так теперь скапливаются отдельные звуки еще сумрачного дня и тяжело и медленно рождающегося оживления, — крики петухов и протяжные свистки поездов с расходящихся железнодорожных путей, то как будто близко, то совсем далеко. И все предвещает осень. Летом и весной петухи кричат и свистят поезда, сами ничего не зная об этом. Осенью кажется, что эти звуки делаются сознательно, печально и бесконечно одухотворенно. Я должен приготовить письмо для города. А это — только сопровождение для правдивых и некрасивых фотографий. Будьте здоровы и спокойны. Не принуждайте себя и не внушайте себе ничего. Стихи, успех — все это мелочи1. Все в конце концов всегда приходит, только не в той последовательности, в какой думаешь. Самое главное — это целое. Но целое завидно.

1 Р.Швейцер жаловалась на душевную невозможность последние годы писать стихи.

31 августа 1958

Дорогая Ренате, эта открытка — только сделанный для самого себя список тем, на которые я Вам не ответил. Настоящий ответ, надеюсь, скоро последует. Дела в Париже обстоят удивительнее и сказочнее, чем я мог мечтать или заслужить. У меня все время такое чувство, что меня принимают за кого-то другого и что неожиданно обнаружится ошибка и все кончится. — Потом Ваше последнее письмо с лепестками розы. Благодарю, благодарю за все. Но как я мог читать «Nouvelles Litteraires»1, когда мне редко и случайно попадаются на глаза только малоговорящие вещи, если вдруг окажется счастливая возможность. Я бы никогда не стал подписываться на газетные вырезки, это неестественно, как постоянно «смотреть на себя в зеркало», однако кое-что было бы приятно узнать о себе, но это затруднительно из-за наших новых правил почтовой цензуры. По крайней мере, не слишком ли меня ругают в Ваших «N<ouvelles> L<itteraires>»? — Вероятно, я напишу Вам о Ваших стихотворениях более подробно. Но мое мнение и понимание все же односторонни и ограниченны. Самое подлинное и благородное, по-моему, это спокойное, так называемое описание природы, как в «Покинутом доме», полном сдержанного и скрытого чувства, такого, как в ранней юности я находил обычно и любил у Рильке, Ленау и Брентано. Самое захватывающее и сильное по подлинности, это — трагические стихи военного 43-го года и их вершина «Видение Бетховена». — За обе только что полученные фотографии благодарю от всего сердца. Вы осыпаете меня письмами и подарками. Простите, я не могу с Вами сравняться.

1 В письме от 21 августа Р.Швейцер поздравляла Пастернака с выходом «Доктора Живаго» и «Автобиографии» в Париже. Она прочла отзыв о романе в «Nouvelles Littйraires», но не решилась послать всю статью, надеясь, что она дойдет до Пастернака каким-нибудь другим путем.

7 мая 19581

Пользуюсь возможностью написать Вам окольным путем несколько больше и свободнее, чем раньше. Несколько дней назад я вернулся из больницы домой. Нога еще мучает меня, но приступы боли реже. В эти дни были гости, неожиданные и ненужные. Я не терплю таких неоговоренных встреч экспромтом. Дорожу временем. Потом мне надо было отвечать на хорошие и дорогие заграничные письма, частично из Франции и Германии. Когда я перехожу от этой очереди к письму Вам, я вновь оцениваю Вашу единственность. Итак, будем друзьями. У меня хорошая, красивая жена. Ее описал в своей статье Руге. Она была в другом браке, я тоже был женат, я завоевал ее в борьбе, разрушив обе семьи. Это далось мне нелегко: мне не было дано дара жестокосердия и бесчувственности. Страстное усердие жены, ее горячая и деятельная натура сказывались во всем, в стирке, готовке, уборке, воспитании детей, она создала наш дом, сад, образ жизни и распорядок дня, необходимую для работы тишину и покой. Ее ни в чем нельзя упрекнуть. Она достойна любви, благодарности и восхищения. Обманывать ее, что-то скрывать от нее или быть неверным немыслимо для меня, невозможно и мучительно, так же, как невыносимо для любящего отца обманывать сына, страдальческое выражение лица которого он молча знает на расстоянии и носит в своем воображении, как его фотографию в нагрудном кармане. И немыслимое случилось, продолжается, имеет на это свое право и достойно его.

После войны я познакомился с молодой женщиной, Ольгой Всеволодовной Ивинской и вскоре, так как не мог вынести раздвоенности и тихой, неупрекающей печали жены, я пожертвовал этой новой начинавшейся близостью и с болью порвал с О.В. Вскоре она была арестована и пять лет провела в тюрьме и концентрационном лагере. Ее взяли из-за меня, как человека, по мнению тайной полиции, наиболее мне близкого, чтобы на страшных допросах, под угрозами добыть от нее показания против меня, достаточные, чтобы погубить меня на суде. Я обязан жизнью ее героизму и выдержке, тому, что в те годы я остался цел. Она Лара того романа, который как раз в этот период я начинал писать, отрываясь на переводы Фауста и Макбета, Марии Стюарт Шиллера. Она воплощение жизнерадостности и самопожертвования. По ней не видно, что она перенесла в своей жизни. Она пишет стихи, переводит по подстрочникам и зарифмовывает произведения наших национальных литератур, как у нас делают многие, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою внутреннюю жизнь и все мои писательские дела. В продолжающихся неприятностях в связи с Живаго лично меня только два раза вызывали для разъяснений. Высшие органы власти продолжают рассматривать О.В. как мою заместительницу, готовую взять на себя всю тяжесть ударов и переговоров. Я не судья в вопросах морали, не борец против жизненных правил. У меня вызывают отвращение разные рассуждения о «праве чувства», «свободной любви» и формах сожительства. Я не обожествляю даже эстетическую публицистику на темы искусства Т.Манна или Ромена Роллана. Я думаю, что нужно больше произведений, работ и поступков, которые должны кратко говорить сами за себя, а не растекаться в длинных многословных рассуждениях.

Но так как, с одной стороны, признанные формы брака часто не удовлетворяют и оказываются неустойчивыми, а с другой стороны, непризнанные формы, если они проповедуют откровенный разгул чувств, пусты и театральны в своих мятежных призывах, то, может быть, эта стыдливая, таимая, темная и волнующая из-за своего обмана совместность, всегда, вопреки предосторожностям, становящаяся известной, спешащая, прерываемая и из-за недостатка времени ограничивающаяся только важным, и есть подчас едва ли не самый совершенный вид взаимного влечения и духовного притяжения, радостного подъема и родственного существования.

Письмо растягивается. Я становлюсь смешон в своих неуместных и лишних признаниях, тем более что Вы встретите похожие рассуждения в романе, намного вернее и удачнее выраженные.

Духовные, но очень глубокие дружеские отношения связывают меня с двумя необыкновенными женщинами во Франции — Элен Пельтье, преподавательницей русского языка и литературы в Университете Тулузы, и Жаклин де Пруайяр де Белькур в Париже, заведующей Толстовским музеем при Славянском институте. Они обе вместе с удивительным переводчиком стихов М.Окутюрье и еще одним молодым человеком Мартинезом занимались переводом Живаго на французский для издательства Галлимара.

Я больше не стану писать Вам таких длинных непристойных писем. Не тратьте на меня столько душевных сил и времени. Могучий поток Вашей богатой души, который меня поразил, я не мог отнести только к себе и присвоить, я не так глуп. Такой триумфальный взрыв Вашей чистой сущности я приписываю другому, — беззаконному, невидимому и недоступному ходу событий, связанных со мной, и переменам в Вашей жизни: периоду высоких непреходящих успехов, приливов счастья, сил, новых случайностей и вероятностей, нового знания. Да благословит Вас и все это Бог.

Выход романа принесет не только радость. Он также вызовет большое количество нападок. Политических — из коммунистически настроенных кругов, эстетических из-за противоречащей времени наивности, простоты, прозрачности языка и скуки общих мест на грани пошлости. Вы сами будете скучая просматривать его страницы и убеждаться в справедливости таких упреков. Пусть это Вас не огорчает. Остерегайтесь принимать это близко к сердцу. Не могу больше утомлять Вас и самого себя этим длинным письмом, а то я отчетливо показал бы Вам, почему книгу о самых значительных вещах, которые стоили нашему веку столько крови и безумия, нужно было однажды написать ясно и просто.

И наконец, еще раз до новой хорошей встречи, моя дорогая и глубоко любимая!

Ваш Б.П.

1 «Задержавшееся» или так называемое «апрельское» (см. в письме от 12 июля 1958 г.) письмо было послано из Рима и получено Р.Швейцер в начале сентября.

18 сентября 1958

Дорогая Ренате, каким счастливым я чувствую себя, читая Твое письмо, спасибо Тебе. Как важно и подлинно то, что Ты мне принесла, какие радости нам еще предстоят. Ты скоро будешь читать мою книгу. Тогда ты будешь плакать настоящими слезами, единственно оправданными, теми же, какие я не могу сдержать, когда начинаю, точнее, пробую читать французский перевод. Представь, Ты была еще ребенком, еще существовал довоенный мир, густой лес большого города, почти как природа, насквозь пронизанная небом, мир, устроенный, рожденный и приспособленный для чувства восхищения! Просто болтаться по улицам было удовольствием, подобным искусству, толпы людей, уличное движение, витрины! Железные дороги, путешествия, освещенные ночи! И богатое, глубоко воздействующее искусство, какое, может быть, было только в древности и во время Ренессанса. Таков Мальте Бригге, например, чрезвычайной высоты творческая духовность которого едва ли найдет соотнесенность с действительностью и остается без использования в стороне, как нетронутая свеча. И многое другое такой же интуиции и тонкости. А затем наступило господство дворников и их хозяйничанье и наглый топот сапог, то немыслимое (и у вас и у нас), жертвами и свидетелями чего стали мы сами, уничтожено общество, миллионы погибших, тысячи разрушенных городов. Мне кажется, что я сам по себе ничего не сделал нового, что все это, вероятно, написали моими руками мои учителя и предшественники, наши великие романисты (а также и скандинавы), как будто я зажег свечу Мальте, потухшую и стоявшую без употребления, и со свечой Рильке в руке вышел из дому в пустоту, во двор, на улицу, в груды развалин. Подумай, ведь в своих Заметках1 (так же, как Пруст) он подчас не мог найти применения своей гениальной проникновенности, а теперь смотри, целые груды и горы поводов для творчества, страшных и взывающих к этому. Реальность не шуточна, а трагически серьезна, но все же это земная реальность и поэтическая определенность. И тут хочется плакать от счастья и благоговения. — Боюсь, что написал эту открытку слишком свободно, неверно и плохим языком, но на самом деле я пишу ее в слезах высокого волнения, и, может быть, заставляю Тебя смеяться над ошибками. Ты не должна ни о чем жалеть. Наша близость с Тобой (можешь назвать ее дружбой, если хочешь) будет соседствовать с тем, что Ты, наконец, узнала из того письма2. Если наше существованье друг для друга кажется Тебе достижением, то оно станет шире и глубже не повторными излияниями чувств, но житейскими событиями, незаслуженно сказочно серьезными и много обещающими. Не пиши мне, пока не прочтешь роман. Ты увидишь, что я был прав.

1 См. примеч. 4 к письму от 3 апреля 1958 г.

2 Здесь, очевидно, снова отсылка к письму от 7 мая 1958 г.

9 октября 1958

Ренате, что это Тебе пришло в голову перечитывать роман несколько раз?1 Единственное, что мне было нужно от Тебя, чтобы Ты мне свободно и открыто сказала, легко ли читалось, не требовалось ли специальных усилий воли и принесло ли это Тебе радость. И еще два-три беглых упрека для будущего, если у меня в жизни еще будет время написать что-нибудь большое и серьезное.

Как чудесно, что Ты прислала мне эту репродукцию Микельанджело!2 Позапрошлым летом я написал несколько новых стихотворений, среди них одно о купальщицах под названием Ева. Случайно оно есть по-французски среди девяти других, напечатанных в марте 1957 года во фр<анцузском> журнале «Esprit». Пропускаю четыре строфы в начале о пруде и купающихся и т.д. и даю Тебе три последних:

Femme, ton air et ton regard

Pas un instant ne me deroutent.

D’un gosier que l’emotion barre

L’etranglement te voilа toute.

Tu es faite comme un brouillon,

Un vers d’un autre cycle, ou comme

Si de ma cotе pour de bon

On t’eut tiree durant mon somme.

Pour aussitot d’entre des doigts

Fuir, et glisser entre mes paumes,

Toi-meme emoi, toi-meme effroi,

Et serrement du coeur de l’homme3.

Прости мне это пустое и глупое письмо и не сочти тщеславием, что вновь возвращаюсь к вопросу о чтении романа. Мне только хочется узнать, получила ли ты от чтения настоящее удовольствие, как было в детстве с несколькими знаменитыми книгами, окружавшими нас в начале жизни. Из-за того, что несколько человек так хорошо отнеслись ко мне, естественно, что мне хочется ответить на их расположение взаимным интересом. И я читаю некоторые французские и во французском или английском переводе — скандинавские книги. Произведения, писатели, стилистические достоинства, но ничего захватывающего. Как отличается это от чувства подлинного творческого порыва!

И вот я вспоминаю. Чем чудеснее текст, чем большую власть надо мною имели авторы, тем менее мог я отделить одного от другого. Описательно-повествовательная река протекала через века, и главным наслаждением было погружаться в широко, шумно и далеко катящийся поток, и было неважно, с какого места берега ты в него бросался. Одно называлось «Преступление и наказание», другое «Домби и сын» или «Мадам Бовари» — река омывала их все.

Знаешь, лучше я прерву это письмо, чтобы оно ушло сегодня. Я отступаю от своего правила писать для надежности открытки, так что мало надежды, что эти бедные, усталые, зевающие строчки до Тебя дойдут. Тем лучше.

Некоторые полагают, что Н<обелевская> п<ремия> этого года, возможно, будет присуждена мне. Я очень надеюсь, что это обойдет меня стороной и ее присудят Альб<ерто> Моравиа. Ты не можешь себе представить, что даже мысль о сомнительном предположении такой возможности связана с массой затруднений, забот и мук. В жизни бывают такие положения, когда только состояние неизменности удерживает окружающих в равновесии. Шаг в сторону, и живущие рядом со мной будут обречены на страдания, — ревность, обиды, оскорбленное самолюбие, всякие огорчения, — и зажившие сердечные раны вскроются снова.

Не думай покупать роман, ты получишь его от издательства. Мое ближайшее будущее и виды на завтра так мрачны, что у меня начинает болеть голова только даже при мысли об этом.

Будь здорова и счастлива и за все глубокое Тебе спасибо.

1 Еще не имея книжного издания «Доктора Живаго», Р.Швейцер слушала по радио чтение романа в обработке и сокращении Эрнста Шнабеля и писала Пастернаку, что будет несколько раз читать и перечитывать роман.

2 В письме от 2 октября 1958 г. Р.Швейцер послала репродукции Сикстинской капеллы Микеланджело.

3 Стихотворение «Ева» было написано в 1956 г., в переводе М.Окутюрье напечатано в журнале «Esprit» (1957. №3).

Последние строфы в оригинале:

О женщина, твой вид и взгляд

Ничуть меня в тупик не ставят.

Ты вся — как горла перехват,

Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,

Как строчка из другого цикла,

Как будто не шутя во сне

Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук

И выскользнула из объятья,

Сама — смятенье и испуг

И сердца мужеского сжатье.

30 сентября 1958

Ренате, моя любимая, стали приходить письма из Англии и Америки, полные понимания и чувства благодарности — и при этом я всегда думаю о Тебе. В глубоко личном тоне с приветствием от жены и сотрудников мне написал владелец издательства д-р Готфр. Фишер1. Внезапно должен был вернуться на родину Герд Руге, статья которого когда-то нас сблизила. Во время его длительной поездки в Сибирь здесь в М<оскве> заболела его жена и уехала в Мюнхен. Теперь он последовал за ней. Он трогательно пишет мне из Мюнхена, что его жена следит, несмотря на болезнь, за выходом Д<октора> Ж<иваго>, читает его по-английски и ждет немецкого издания. Нескромно, что я Тебе это рассказываю, но это из-за того налета теплоты, который во всем этом содержится. Мне хотелось бы, не спросив у Тебя, подружить вас с Руге, его женой и Фишерами и направить их к Тебе, то есть написать им о Тебе, дать им Твой адрес и, если можно, предложить им письменно связываться с тобой по поводу моих немецких дел. Мне свойственно это сводничество, знакомить и соединять самых любимых и избранных друзей. Они встречаются друг с другом гораздо чаще, чем со мной, это компания друзей вокруг О<льги>2. К нашим обычным гостям, так называемым домашним, я гораздо равнодушней. Это воскресное общество, с которым О<льга> не знакома, это известные, состоятельные люди из мира искусства и актеры, но мое сердце принадлежит не им, а бедным, обиженным жизнью, или неизвестным молодым, которые тянутся к О<льге>, так же, как было радостно Тенсу3 получить от Тебя две строчки. Я рассказал О<льге>, что хочу направить к Тебе упомянутых друзей. Она справедливо предупредила меня, что напрасно я убежден, будто такое переплетение друзей вокруг Тебя будет Тебе приятно и что я должен спросить, не вызовет ли это у Тебя беспокойства и раздражения. — Я настолько ощутимо и осязательно чувствую Твое (и, прости, Тенса, с его искренностью и душевной чистотой) присутствие, что мне кажется, будто Д<окто>р выйдет в Германии в середине октября (17-го) только ради Вас обоих, только для Вас, а для всех остальных только чтобы Вы могли гордиться и радоваться. Прости, что пишу тебе такую чепуху. Добавь к Переделкинскому адресу два слова: через Баковку4. Будь здорова и счастлива. Люблю и обнимаю Тебя.

1 Готфрид Берман-Фишер (1897–1995) — владелец издательства S. Fischer Verlag, где печатался роман «Доктор Живаго» и книга стихов «Когда разгуляется».

2 Ольга Всеволодовна Ивинская (1912–1985) — переводчица, близкая подруга Пастернака.

3 См. примеч. 3 к первому письму от 20 июня 1958 г.

4 Пастернак получал письма из-за границы, адресованные: Переделкино. Борису Пастернаку. Чтобы сократить их прохождение по почте, нужно было добавить слова: «через Баковку», поскольку там находился ближайший почтовый пункт.

21 октября 1958

Ренате, вот два поручения. Пожалуйста, напиши Тенсу, что я получил его сообщение о первом вечере чтения Д<окто>ра Ж<иваго> по радио, как он слушал его с женой и тремя дочерьми. Как этот человек с его переполненным сердцем сливается со всем этим; в каком долгу все больше и больше я оказываюсь перед ним, почти как перед тобой. Напиши ему, чтобы он не тратил на меня свое свободное время и силы, которые не восстановить. Он не останется без ответной благодарности. Я ему еще напишу. Но не теперь. Я взял срочную работу не только из материальных соображений, но такую, которая покрывается только быстрым исполнением1. И потом я получаю кучу писем из-за границы, некоторые из них я не в силах оставить без ответа. (Кстати сказать, как очевидно велик повсюду голод по свободе и простоте, что все так радостно воспринимают Д<окто>ра Ж<иваго> как повод позволить себе быть непринужденным). Потом из-за несчастного случая с ногой мне нельзя долго сидеть без движения, и я должен четыре или минимум три часа в день гулять бодрым шагом, маршируя по-солдатски. К тому же из-за твоей шведской возможности2, все-таки мыслимой, грозящей в случае, если это осуществится, опрокинуть все в жизни, — мое близкое будущее неясно и темно. Пусть Тенс простит, что я некоторое время не буду писать ему.

Теперь второе поручение. Сообщи Ренате, мне, естественно, не надо ей этого говорить, что я прочел ее длинное письмо, захлебываясь слезами, это потрясение и преступление обрушивать на человека письма, подобные сотворению мира. К тому же я потрясен Твоей широкой начитанностью! Я не подозревал, что у Ли Тай По есть такие строфы3. Это ослепительное совпадение. Я думал, что соотнесение запаха мандариновой корки с легкой испариной — особенность моего личного опыта и воспоминаний, и глядите, как и здесь оказывается, что самое субъективное, если его правильно подметить и назвать, оказывается общечеловеческим.

22-го ночью

Поздравляю Тебя с Эликсирным успехом4 и, главное, с окончанием работы над текстом. Меня обрадовало в твоем письме, что тебе помешали во второй вечер слушать передачу по радио, что Ты должна была пойти на концерт и у Тебя было много дел, что, подчиняясь необходимости, Ты была занята. Как мне знакома эта растущая день за днем занятость письмами, срочными делами и выдуманными важными вещами, эта возмутительная, беспокоящая, проклятая несвобода! То, что и Тебе приходится чувствовать себя ее жертвой, не могло, естественно, увеличить теплоту нашей с Тобой близости — она предельна и не может больше вырасти; но в результате выросло мое уважение… Ты была права в своем Н<обелевском> пророчестве. Премию присудили мне5, и я Тебя с этим поздравляю. Время не подходящее для перевода Сл<овацкого>. Значит, это надо окончить по возможности молниеносно. Из-за двухдневного переутомления я потерял сон. Но это надо сделать. Не сердись, если я замолчу, и не думай, что я Тебя забыл.

Я с Тобой, я люблю Тебя, Ты должна это чувствовать и знать. Прости меня.

1 Польский союз писателей, вопреки запрету заключать с Пастернаком договоры на переводные работы, добился предоставления ему права на перевод драмы Ю.Словацкого «Мария Стюарт», чтобы поправить его материальное положение. «Быстрое исполнение» было необходимо, чтобы освободиться от работы на то, что потребуют события, связанные с Нобелевской премией.

2 Возможности присуждения Нобелевской премии, о чем писала ему Швейцер.3 Речь идет о «Вечном стихотворении» китайского поэта VIII века Ли Тай-по (Ли Бо; 701–762), в котором есть такая строка: «Долго ли пахнет мандарином, который женщина держит под мышкой?» Р.Швейцер соотнесла это с тем, что пишет Пастернак в романе в главе «Елка у Свентицких». Томик стихов Ли Тай-по в переводе А.Клаубунда Р.Швейцер через год послала Пастернаку в подарок, 10 декабря 1959 г. он благодарил ее: «Запах мандариновой кожуры в связи с первой школьной влюбленностью, зимними праздниками, ослепительным светом елочных свечей и девичьей разгоряченностью от танцев — этому лейтмотиву жизни я дважды искал и нашел выражение, в одном из ранних стихотворений и в романе» (Полн. собр. соч. М., 2005. Т.X. С.551). Пастернак имеет в виду стихотворение «Заместительница» 1917 г. Кроме того, этот эпизод содержится во фрагментах прозы 1910-х гг. (Там же. Т.III. С. 450, 503). Сопоставление Ли Тай-по и Пастернака сделал в дарственной надписи на сборнике китайской поэзии посетивший его в 1947 г. китайский посол Фу.

4 Р.Швейцер прислала Пастернаку свое либретто к опере М.Бауманна «Эликсир дьявола» (по Э.Т.А. Гофману) с просьбой позволить посвятить его Пастернаку и написать о нем отзыв для печати. В письме от 14 мая 1959 г. Пастернак исполнил ее просьбу.

5 Пастернак узнал об этом от соседей, пришедших в 11 ч. ночи его поздравить.

5 декабря 1958

Дорогая Ренате, благодарю за все. Я все получил, письма1, твое прекрасное стихотворение «У боли темные крылья» с красной гвоздикой, открытки с Микельанджело, Сикстинскую книгу с прекрасным Россели, которого я не знал. Позавчера Г.Р<уге> передал мне твое большое письмо2. Прости, пожалуйста, что я пишу Тебе эту поспешную открытку, не дожидаясь, когда буду свободнее. Но Ты ошибешься, если в этих как бы спокойных и сухих строчках не найдешь привычного тона. Первое чувство при виде этой полученной и еще не прочитанной открытки будет ближе к правде, чем после ее чтения. Ты мне не нанесла никакого вреда, я не могу понять, в чем Ты раскаиваешься в своих драгоценных письмах3. — Помимо происходящего здесь и едва ли не более того, меня беспокоит другое. После успеха Ж<иваго> повсюду бросились переводить и издавать все что угодно из раннего, — моих стихов или прозы, какими бы они ни были. Но почти все это никуда не годится. Все несет следы достойного сожаления времени (скажем, для краткости) экспрессионизма, распада форм, шаткого и случайного, произвольно понимаемого содержания, его слабости и пустоты. Именно потому Ж<иваго> высится над всем этим, что это сгусток духа, что это доведенное до конца духовное свершение, духовная работа. Теперь хотят эту плотность, принесшую победу, глупейшим образом разбавить ведрами и бочками воды. Зачем торопиться? Издатели получили от Ж<иваго> выгоду и радость, могли бы и отдохнуть, пока я не представлю им еще что-нибудь стоящее и далеко идущее. Это удивительно и непонятно. После искусно и верно написанной и переведенной прозы они печатают стихотворное окончание в бесформенной и неправильно переданной, которое просто плохая проза вслед за хорошей4. Не понимаю смысла в этом венчающем книгу придатке. И тут же рядом имеются замечательные рифмованные и точные переводы стихотворений, о которых никто не знает, и в них у вас еще сомневаются5. Подробнее об этом и примеры этого в следующем закрытом письме6. — Я получил от госпожи Элен Вольф (и Курта В.)7, а также от г-жи Бригитте Фишер трогательные, доброжелательные и величественно милостивые письма. Напиши госпоже Бригитте, что вскоре до нее дойдет моя признательность, но пусть она простит мне временное молчание. И мой драгоценный Тенс написал мне, как всегда, благородное и душевное письмо. Поблагодари его от меня.

1 Письма от 22, 26 и 31 октября, 19 и 24 ноября 1958 г.

2 Письмо от 3 декабря 1958 г.

3 Имеются в виду выразившиеся в «ужасных письмах», как Швейцер их называет, ее глубокие волнения, вызванные чтением «Доктора Живаго» и событиями, последовавшими за присуждением Нобелевской премии. «То, что меня не погубило, сделало меня сильнее», — цитирует она слова Ф.Ницше.

4 Речь идет об издании «Доктора Живаго» в издательстве Фишера (перевод Р. фон Вальтера).

5 Имеются в виду переводы Р.Д.Кайля, вышедшие в конце 1959 г. в книге «Когда разгуляется» в том же издательстве.

6 Дальнейшая переписка Пастернака с заграницей была блокирована (см. об этом во вступ. ст.). Следующее письмо Пастернака к Р.Швейцер пришло только 24 мая 1959 г. См.: Полн. собр. соч. М., 2005. Т.X. С.504.

7 Курт Вольф (1887–1963) — издатель «Доктора Живаго» в Нью-Йорке в «Pantheon Books» и его жена, переписка с которыми опубликована в книге: Boris Pasternak — Kurt Wolff. Im Meer der Hingabe: Briefwechsel, 1958–1960. Frankfurt a/M [u.a.], 2010. (Russian Culture in Europe. Vol. 6). В русском переводе: Знамя. 2005. №3.

20 августа 1959

Дорогая моя девочка, почему слово так пугает? Потому что это чувство и оно по самой своей природе тревожно и беспокойно. Поэтому твое обращение и мой ответ захватывают меня, как полная близость, и овладевают мной.

Твою гамбургскую сестру зовут Мария? Я упомянул ее в… комментариях к Кайлю… Посмотри его немецкий перевод. Напиши об этом строго и честно1.

Ты можешь делать с моими письмами все, что хочешь2. Мне нечего советовать тебе удалить из них все личное, ты сама пишешь об устранении частного. Но перед этим надо указать, что дело идет о письмах. Посылать по почте статьи за границу я не имею права. (Известие, что я хочу написать о Рабиндранате Тагоре идет отсюда, но это неверно в корне, я ничего подобного не думал и не обещал). Но я писал тебе о музыке и прочем3 так небрежно и глупо, учитывая твое божественное, все на лету схватывающее понимание. Что было там самым существенным? То, что должно быть искусство и оно должно существовать как где-то реально существующая область4. Что даже это, уже достигнутое, имеющееся искусство, само по себе есть радость и великий дар. Но в редчайших случаях прохождения жизни через искусство (чего так же мало требуют от него и ждут, как пересечения некоей местности), культура и история наполняются вечным, — событиями и личностями (это я и назвал содержанием).

Около года тому назад мне захотелось оделить тебя и кое-кого из моих друзей за границей кое-какими подарками из моих гонораров. До сих пор это задерживалось и откладывалось из-за того, что мой главный издатель спорил с моей парижской приятельницей и уполномоченной (я как-то писал тебе о ней) и не хотел этого выполнять5. Но недавно я получил от Тенса и от господина Джона Харриса6 из Англии известие, что дело наконец сдвинулось, и меня удивляет, что тебе еще не сообщили. Может ли быть, что в Берлине W-30 Marburgerstr. не знают твоего нового местожительства и изменившегося адреса?7 Ты удивительная, и я горд за тебя.

Ты все знаешь, даже если я и не говорил тебе об этом. Не ищи этого в конце письма, написанного снова черным по белому. Это твое умение пробудить все во мне и взволновать! Это меня бросает в дрожь!

Творчество возникло из жизни и наполнено жизнью и ею питается. Но я говорю о новом вторжении первоначального в уже достигнутое и совершенное.

1 Письмо Пастернака о переводах Р.Д.Кайля, присланных ему в машинописных копиях, в книге Швейцер отсутствует.

2 Р.Швейцер 8 августа 1959 г. писала Пастернаку, что не может хранить только для себя одной «глубокое и бесценное содержание» его писем, и спрашивала, не может ли она отдать письмо от 12 мая в газету «Die Welt» для публикации. В октябре во время своей встречи с Г.Фишером она узнала, что тот собирает сборник Пастернака и у него не хватает материалов. Швейцер предложила ему заметку «В дом-музей Фауста…» и выборку из писем. Фишер обратился к Фельтринелли по поводу авторских прав. Тот 20 октября 1959 г. известил Р.Швейцер, что у нее нет юридического права на письма Пастернака и все публикации контролирует он сам. К тому же он пригрозил ей принять соответствующие меры против ее попыток что-нибудь напечатать.

3 Имеется в виду письмо от 14 мая 1959 г., вошедшее в Полное собрание сочинений (М., 2005. Т.X. С. 484-486).

4 О «второй вселенной» искусства и истории, «воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти и с помощью явлений времени и памяти», Пастернак писал в «Докторе Живаго» и «Охранной грамоте».

5 Письмо к Фельтринелли с просьбой перечислить 120 тысяч долларов 17-ти названным лицам было написано 2 февраля 1959 г. Но так как договор на «Доктора Живаго» не был зарегистрирован в Италии, Фельтринелли затягивал исполнение этого поручения.

6 Джон Харрис — английский школьный учитель и корреспондент Пастернака, исполнявший его поручения. Письма Пастернака к нему опубликованы в «Scottish Slavonic Review» (1984. №3).

7 В письме от 24 октября 1959 г. Фельтринелли спрашивал Пастернака, настаивает ли он на денежной посылке Швейцер: «Дорогой друг! Неужели я еще должен платить мадам Швейцер 5 тысяч долларов?» (Переписка Пастернака с Фельтринелли опубликована в журнале «Континент»: 2001. № 107-108).

29 сентября 1959

Я, вероятно, молчал бы (вновь угнетенный недавно возникшими заботами и угрозой ухудшений), если бы не необходимость прояснить недоразумение, возникшее в твоей открытке с видом Северного моря.

Меня спрашивали из Парижа о твоем адресе. В связи с этим я не думал ни о чем другом, кроме того чтобы быть тебе полезным — как следствие и в воспоминание о нашем, возникшем, благодаря твоим письмам, сближении1. В этом, слава Богу, нет никаких задних мыслей. Почему другие понимали меня в подобных чувствах? Ты смеешься надо мной в своих черноморских фантазиях и других мечтах о совместных путешествиях по разным географическим местам. Ты так далека от того, чтобы представить себе хоть мало-мальски мое настоящее положение2.

Как твоя рука? Я очень огорчился, узнав из письма о твоей болезни3. В случаях заболевания лимфатических желез из-за истощения вредно возбуждать воображение пустыми и бессмысленными выдумками. Я всегда называл такой образ мыслей загрязнением нервов (как, например, бывает засорение желудка), что, естественно, только аналогия, и не имеет никакого медицинского смысла. И я каким-то образом виноват в этом, потому что во время твоей болезни я, не догадываясь об этом, напрасно дразнил тебя своими бессмысленными рассуждениями, как разрывными патронами.

Я покидаю тебя с долгим, долгим поцелуем и обнимаю на прощание. Вероятно, какое-то время я не смогу тебе писать и отвечать на письма, как это было уже однажды. Наряду с писанием пьесы по утрам, что здесь не может дать никакого заработка, я хочу, собравшись с силами, пока я еще принадлежу себе, выбить кучу денег на домашнее хозяйство, в чем мы все здесь нуждаемся, делая по вечерам дурацкие переводы. Я не виноват в том, что меня охотно читают в широком мире. Это здесь приводит некоторых в бешеную ярость. Из-за этого я в конце концов, должно быть, погибну. Ты будешь меня вспоминать и плакать. Прощай, Ренате!

Прилагаемая фотография сделана этим летом. Туманная расплывчатость смягчает мое уродство. Она делает меня моложе. Еще раз целую тебя.

С оперой ничего не вышло. После посещения концерта возникли признаки перемены4. Это неожиданно тоже стало преступлением!!

Не устраивай с подарком никаких церемоний. Это так просто, что тебе не надо ни во что вникать.

1 Р.Швейцер отказывалась принять денежный подарок от Пастернака, зная, что он нуждается, и не понимая, что он не может воспользоваться заграничными гонорарами. Она писала в своей книге: «То, что Борис Пастернак заработал своим “Доктором Живаго”, он теперь раздаривал полными пригоршнями чужим людям, тогда как дома он должен был жертвовать своим искусством, чтобы заработать на хлеб насущный».

2 Р.Швейцер предлагала Пастернаку поехать на заработанные деньги в Крым.

3 У Р.Швейцер началось воспаление лимфатических желез.

4 Р.Швейцер в письме от 6 сентября писала, что хочет, чтобы Пастернаку передали билет на гастроли Берлинской оперы в Москве. Пастернак имеет в виду концерт Нью-Йоркского оркестра под руководством Леонарда Бернстайна, на который он был приглашен.

3 ноября 1959

На твое письмо от 15 октября (о получении письма с фотографией, с которой ты опять залезла в постель) я начал ответ словами «дорогая моя девочка». Два стихотворения с острова1 «Дракон» и «Плотина» взволновали меня подобно твоему прикосновению и переполнили благодарностью. Все остальное чепуха.

Самое безумное — это твоя мечта сменить гражданство2. Спаси тебя Бог от этого безумия, выбери себе что-нибудь другое! Я не знаю ни одного случая возвращения из эмиграции родившихся здесь людей, который не кончился бы трагедией или горьким сожалением о сделанном тогда, когда было уже поздно.

Не сомневайся в моей тяге к тебе. Я дал тебе некоторые доказательства — наоборот, я боялся иногда своим желанием связать тебя со своими издательскими делами, показаться тебе навязчивым. Не понимаю, какие затруднения (не только в твоем случае, но и во всех других) мешают тебе исполнить мое желание в отношении денежных подарков. Все-таки это когда-нибудь в конце концов произойдет.

Затем об экранизации Д<окто>ра Ж<иваго>. Меня уже предупредили мало знакомые мне люди из Германии и Франции о грозящем при экранизации опошлении. П<руайяр> в Париже против нее, Ф<ельтринелли> ее хочет3. Я не хочу ничего знать об этом, пусть все идет само собой, я абсолютно не вмешиваюсь ни во что, мне нельзя, я не могу и не хочу никаким образом участвовать в этом.

Сейчас, дорогая моя, одно важно — снова оправдать и пробудить к жизни появившееся на свет имя и восстановить доверие к нему. Уже почти месяц, как мне пришлось оставить работу над пьесой. Неотложно нужны были деньги, и я ухватился за возможность принять участие в издании Кальдерона и за три недели перевел «Стойкого принца». Сегодня вечером я кончил и пишу тебе и целую тебя, моя мучительно и невозможно долго длящаяся и любовно улыбающаяся…4

1 Сентябрь Р.Швейцер провела на острове Сильт в Северном море, откуда послала 9 писем и открыток.

2 Прощальный характер предыдущего письма пробудил у Швейцер представление о новом периоде страданий для Пастернака и обрыве почтовой связи. «Решение, которое я приняла в этой панике, подобно решению человека, находящегося в горящем доме и одним прыжком бросающегося вниз <…> Я хотела добровольно оставить Германию и навсегда уехать в Россию», — писала она в своей книге.

3 Фельтринелли извещал Пастернака о получении киносценария Удо Вольтера и просьбе Эрманно Донати и Луиджи Карпентиери о разрешении на создание фильма по «Доктору Живаго». Но Пастернак не подписал договор на использование «Доктора Живаго» в кино и на радио, который Фельтринелли послал ему, поэтому фильм Карло Понти и Дэвида Линна, поставленный в согласии с издателем, обошелся без авторских отчислений. Р.Швейцер в письме от 21 октября просит разрешить ей написать свой сценарий «Доктора Живаго».

4 Р.Швейцер регулярно посылала Пастернаку свои фотографии.

12 ноября 1959

Дорогая Ренате, не сердись. Пройдет некоторое время, все устроится и придет в порядок. Плохое отпадет, и ты его забудешь. Скопилось разное и бесчисленное, — непрочитанные книги, неотвеченные письма, заботы, невыполненные обещания, осложнения и неприятности. Но главное то, что я сам себе затруднил свою работу предшествующей книгой, и новая должна быть не хуже прежней. Я пишу тебе поздно вечером, смертельно усталый и прошу только одно: успокойся.

Непростительное свинство, что мое распоряжение относительно тех, кто полгода тому назад благодарил меня (за деньги), не осуществлено1.

Спокойной ночи. Твой Б.

1 Деньги были выплачены только в декабре, Р.Швейцер благодарила Пастернака за «царский подарок» 19 декабря 1959 г.

Впервые опубликовано: в журнале «Наше Наследие» № 113 2015

Архив:

http://muzeemania.ru/2020/05/12/%d0%b8%d0%b7-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bc%d0%be/