В Петрограде, в Гавани, на тихой Канареечной улице, в глубине сада, окруженного высоким забором, стоял старинный деревянный одноэтажный дом. Дорожка вела к высокому крыльцу, откуда попадали в обширные полутемные сени. Дверь направо вела в мастерскую, прямо — в зал.

В нем перед окнами, выходящими в сад, стояли широколистые растения, окружая скульптурную группу «Нимфа и сатир» и старинный рояль красного дерева. У стены стоял прекрасный рояль Блютнера, принадлежавший Яну Францевичу Ционглинскому. Над ним — большая картина на исторический сюжет — выпускная работа по Академии художеств Екатерины Александровны Вахтер.

Екатерина Карловна Вахтер (1860 – ?) – художник. Ученица Академии художеств с 1878 по 1884. В 1881 получила 2-ю серебряную медаль и окончила научный курс. В 1882 получила две 1-ю и 2-ю серебряных медали. В 1884 – малая золотая медаль за программу «Смерть Клеопатры»; в 1885 – звание художника 1 степени за картину «Норма со своими детьми». Муж: Ян Францевич Ционглинский (1858 — 1913), профессор АХ.

Более подробнее о художнице

Стулья красного дерева, стол, горка со старинным русским фарфором — вот и все убранство зала. В мастерской все было овеяно духом художника. На стене висели этюды пейзажей, стояли мольберты, на большом столе лежали палитры, тюбики красок, кисти. Живописная шкура тигра была брошена на тахту. Все было еще полно воспоминаниями о пламенном Ционглинском, умершем в 1912 году. Этот дом принадлежал матери Е. А. Вахтер.

Екатерина Александровна Вахтер — художница большого дарования и друг Яна Францевича Ционглинского. Узнала я Екатерину Александровну Вахтер в рисовальной школе Общества поощрения художеств. Я была ученицей в ее классе, а также с группой учеников работала у нее на дому в мастерской.

Е. А. Вахтер, вместе с Я. Ф. Ционглинским, находилась среди художников, окружавших Ивана Васильевича[1] в самые годы расцвета его славы. Они несли ему свою любовь и понимание его выдающейся роли в музыкальном искусстве. А Иван Васильевич, общаясь с ними, развивал свой талант художника. Особенно близкая дружба связала его с Я. Ф. Ционглинским — «Янеком», как он его называл. О нем он всегда вспоминал с большой проникновенной любовью, считая его своим «товарищем и другом». Он говорил, что девизом Ционглинского в живописи были слова: «увидь, полюби, жарь!»

Своею пламенностью и страстностью Ционглинский увлекал Ивана Васильевича. Он понимал, что «живопись есть та же музыка».

Ционглинский много путешествовал, привозя с собой замечательные по колориту этюды. Он звал Ивана Васильевича поехать с ним в Египет. Вспоминая об этом, Иван Васильевич с особенным польским акцентом говорил словами Ционглинского: «Ерш, едем в Египет».

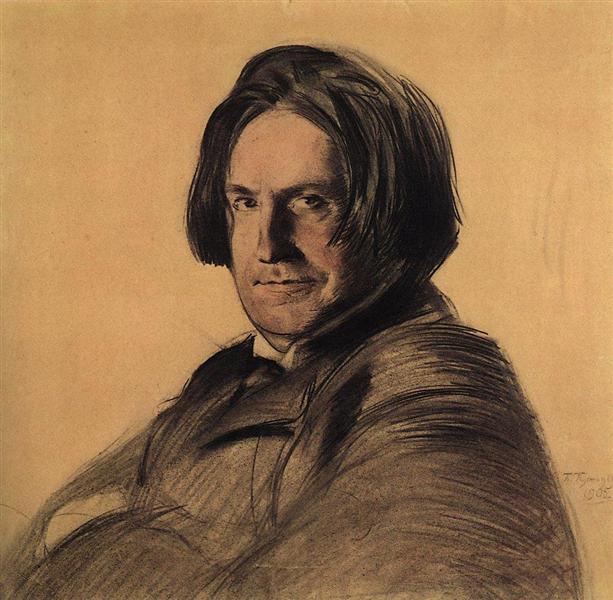

Ершов любил приезжать в этот дом часто прямо с репетиций. Здесь собирались художники, музыканты. Это было время вагнеровского цикла, и Логе, Зигмунд и Зигфрид в создании ершовского гения всех восхищали. Художники собирались также в мастерской Ционглинского, писали и рисовали Ершова — Зигфрида. Где находятся эти рисунки, неизвестно, но в журнале «Солнце России» помещены некоторые из них. Там же воспроизведена фотография Ивана Васильевича в костюме Зигфрида. Он стругает мечом рукоятку кисти, как бы делая из нее дудочку. Фотография передает характерные для Зигфрида движения и интересна еще тем, что на ней видна обстановка живописной мастерской с мольбертами, на которых стоят этюды, ящики с красками, палитры, создавая привычное для Ершова-художника обрамление. В эти годы написан Ционглинским портрет Ершова, который находится в Третьяковской галерее. К той же эпохе относятся бронзовый бюст Ершова и «Зигфрид» работы Б. Кустодиева.

В 1908 году Кустодиев закончил большую картину — портрет И. В. Ершова в роли Зигфрида. Зигфрид изображен во время своего восхождения на вершину скалы, где он должен найти спящую Брунгильду. В правой руке он держит меч, левая поднята ввысь, туда же обращено лицо, обрамленное светлыми кудрями. Через плечо на цепочке висит серебряный рог. Зигфрид проектируется на лазурном фоне неба, переходящем к горизонту в золотистый колорит. Острые скалы окружают Зигфрида, на них отсветы только что отступившего перед ним огня.

Картина запечатлела в красках чарующие мгновения этого сценического воплощения. Она висела в доме И. В. Ершова в г. Пушкине. Высокий двухсветный зал служил ей прекрасным обрамлением. По утрам в верхние окна пробивался луч солнца И освещал картину, и тогда казалось, что Зигфрид оживает. Здесь была снята фотография, полная глубокого настроения: Иван Васильевич сидит за роялем, руки его лежат на клавишах. На строгом, прекрасном лице спокойное, задумчивое выражение. За ним как живое воспоминание во всю стену поднимается картина Кустодиева «Зигфрид».

По рассказам Ивана Васильевича, на вечерах в мастерской Ционглинского играли такие выдающиеся пианисты, как С. В. Рахманинов, И. Гофман и Ф. Бузони. Впоследствии Ершову принадлежал портрет Рахманинова за роялем, работы Ционглинского.

Иваном Васильевичем написан портрет Ционглинского, имеющий большое сходство с ним и передающий его порывистое движение перед мольбертом, с кистью в руке. Иван Васильевич очень любил этот портрет.

Об этом времени, наполненном горением искусством и музыкой, об особой атмосфере поклонения Ершову, которая связывала многих выдающихся людей, мне много рассказывала Е. А. Вахтер.

Когда Ян Францевич Ционглинский умер, на его отпевании в католическом костеле исполнялся «Реквием» Верди. Партию тенора пел Иван Васильевич.

В 1918 году Иван Васильевич вновь посетил тихий дом в Гавани, где все было полно воспоминаниями. В этот тяжелый год было зябко в комнатах, большую печь в зале нечем было топить, но зимнее солнце ярко светило в окна.

Екатерина Александровна заканчивала мой[2] портрет. Во время сеансов, зная мое увлечение Вагнером, она много рассказывала о прежних встречах с Иваном Васильевичем. Она, казалось, была удовлетворена своей работой и ей очень хотелось показать ее Ивану Васильевичу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

“Француз, родившийся в Петербурге”: тунисский художник Александр Рубцов

Иван Васильевич тоже захотел писать мой портрет. Он поставил перед собой очень трудную колористическую задачу, посадив меня в полуоборот к свету. Портрет построен на мягком контрасте светотени. Лицо было в тени, но загорались блики на щеке, на волосах. Цвет платья розово-алый был красивый и глубокий. Портрет написан в широкой и свободной живописной манере. Палитра Ивана Васильевича отличалась чистотой красок.

В эту же зиму я видела, как Иван Васильевич позировал. Он мог долго, спокойно сидеть, но это его утомляло. Екатерина Александровна писала его портрет, я тут же рисовала его профиль. Портреты не сохранились, но есть снятая мною фотография Ивана Васильевича, которая запечатлела его позу на портрете Е. А. Вахтер.

Через год, ввиду реконструкции Гавани, старинный деревянный дом был снесен. Е. А. Вахтер совсем переселилась в Марьино, а часть вещей и портретов была спешно свезена в соседний дом. Там, среди груды сваленных холстов и подрамников, я с большим волнением нашла мой портрет, написанный Иваном Васильевичем. Все годы до войны он висел в его комнате, а во время блокады исчез. Сохранился только мой снимок со стоящим перед портретом Иваном Васильевичем в его комнате в Пушкине.

Портреты близких Ивана Васильевича все отличаются большим сходством. Он много раз писал автопортреты, и каждый из них подчинен особой характерной для него композиции. Иван Васильевич говорил, что считает гримировку портретной живописью, к каждой роли он готовил себе грим, строго обдумывая все подробности.

В 1910 году живописные работы И. В. Ершова были показаны на выставке Товарищества художников.

Иван Васильевич сетовал, что мало учился живописи, а главное, мастерству рисунка, хотя мог бы это делать под руководством Ционглинского. Но у него не хватало времени, он всецело посвятил себя театру.

Он был необыкновенно чуток к линии рисунка. В очертании случайных пятен на стенах его воображению представлялись лица, профили. На стене одного дома на улице Гоголя, по которой он всегда возвращался с концертов Филармонии, ему неизменно виделся один и тот же мужской профиль. На ташкентской улице его внимание привлекал профиль старухи на асфальте, созданный причудливым соединением линий трещин. В тенях, отбрасываемых случайно положенными вещами и освещенными слабым светом жирничка, он мог видеть различные образы.

Иван Васильевич был также талантливым пейзажистом, это видно из его этюдов. Он поражал всесторонностью своих дарований. По первой своей специальности он был машинист паровоза. Свое дело он выполнял превосходно. Если ему приходилось самому выпиливать и отшлифовывать какую-нибудь деталь, то и в этом он достигал большого умения. Иногда он показывал хранящийся у него брусок стали и при этом любовно проводил ладонью по гладкой поверхности бруска, которая на ощупь была «гладкой как стекло» и светло блестела. Отсюда тянутся нити к плавке и ковке меча Зигфрида…