Для «Осени» Репин хотел нарисовать даму лет 40, жившую также поблизости от «Пенатов», видя в ней, по его словам, «поэзию блекнущих цветов». Когда Репин сказал ей, что хочет писать с нее «Осень», эта дама очень обиделась, говоря, что еще не собирается записываться в «Осень» и себя далеко таковой не считает. Напрасно Репин её уговаривал, обещал, что напишет её очень ранней осенью, — она решительно отказалась позировать.

***

Много лет назад, живя в ранней юности в Финляндии, мне привелось познакомиться с Ильей Ефимовичем Репиным и с его семьей. После закрытия границы между Россией и Финляндией, в 1918 году, Репин жил безвыездно в Куоккола в своей усадьбе, названной им «Пенаты». Он поселился в Финляндии в 1903 году со своей, как тогда называлось «гражданской женой» — Н. Б. Нордман, разойдясь окончательно, после многих попыток к примирению, со своей женой В. А. Шевцовой.

В годы, о которых я пишу, Репин жил в «Пенатах» со своей незамужней дочерью Верой и с сыном, Юрием. Был ли Юрий вдовцом, или разошелся со своей женой, я не помню; у него было два сына, живших также в «Пенатах». Н. Б. Нордман умерла в 1914 году. Две другие дочери Репина, Надежда и Татьяна, остались, насколько помню, в России.

В начале 20-х годов, многие русские, имевшие дачи и усадьбы в Финляндии, жили очень широко и открыто, продавая драгоценности и вырубая парки и сады, много принимая и выезжая.

Несмотря на то, что наша семья жила очень далеко от Куоккола, мы постоянно ездили гостить к друзьям, жившим на побере- жьи Финского залива в дачных местах, находившихся поблизости от «Пенат». Благодаря друзьям, соседям Репиных, мне удалось попасть несколько раз на музыкально-литературные вечера в «Пенатах».

Об этих вечерах много говорилось и писалось. До закрытия границы, в «Пенаты» постоянно приезжали из Петербурга — тогда уже Петрограда, — известные писатели, артисты, художники и музыканты. Но и после того как граница была закрыта, вечера эти продолжались.

У многих писателей, а особенно артистов и музыкантов, были собственные или снимаемые дачи, на которых они оставались жить и после революции.

В Териоках жила известная артистка Холмская, прекрасно читавшая отрывки и сцены из своего репертуара.

В Келломяках, рядом с Куоккола, жили братья Захаровы — прекрасные музыканты. Старший — Николай, известный пианист и профессор консерватории, был женат на скрипачке Цецилии Ганзен, ученице Ауера и ставшей всемирной знаменитостью. Приезжая после турне по Европе и Америке на лето в Келломяки, где у Захаровых была собственная дача и где постоянно жил П. Захаров, брат Николая, который был отличный виолончелист, они всегда бывали желанными гостями в «Пенатах». Я помню, какое наслаждение мы все испытывали, слушая в их исполнении трио Чайковского, Аренского и также их сольные выступления.

Репин любил музыку и часто говорил, что, после живописи из всех искусств, «я больше всего люблю музыку».

Музыкальной частью, обычно, занималась дочь Репина, Вера Ильинична, которой деятельно помогали и братья Максимовы, очень талантливая и культурная семья, жившая по соседству с Репиными. Вера Ильинична была в молодости на театральных курсах и серьезно училась пению. У неё был красивый, хорошо поставленный большой голос, меццо-сопрано и большей частью, она выступала одна в сценах из опер, или исполняла отдельные арии, но всегда в костюмах, которые делались по рисункам Репина, и которые он часто кроил сам.

После окончания музыкального отделения, Репин читал отрывки из своих воспоминаний, которые он тогда писал.

Юрий Ильич не принимал участия в этих вечерах; он или сидел в стороне и набивал патроны, или вообще отсутствовал. Его единственная страсть была охота, в которой он находил полное удовлетворение своей жизни. Он был нелюдим и равнодушен ко всему окружающему. Лицом он очень походил на Петра Первого, только небольшого роста. Этим сходством он, видимо, очень гордился: носил волосы как Петр и одевался в мундир петровского времени, зеленый с красными отворотами, тоже сделанный по рисунку отца.

В молодости он был записан Репиным в Академию Художеств, но хотя он и продолжал рисовать и даже продавать свои акварели и картины, большого таланта у него не было.

Насколько сильна была у Ю. И. страсть к охоте, видно было по именам, которые он дал своим сыновьям: Гай и Дий. Известно, что охотничьим собакам принято давать односложные клички: как Чок, Тот, Пинт; Юрию стоило, вероятно, немало труда найти в святцах таких редких святых.

Я отчетливо помню мое первое посещение «Пенат», куда меня взяли с собою друзья, у которых я гостил. Дочь и сына Ильи Ефимовича я уже знал, встречаясь с ними у наших общих знакомых, но самого Репина знал только по виду. Когда он проходил, все шептали: «смотрите, идет Репин». Не заметить его было невозможно: он ходил в черной пелерине-крылатке, носил большую, черную шляпу с широкими полями, из-под которой выбивались седые кудри, и на шее широкий, художественно повязанный черный галстук. Несмотря на свой очень преклонный возраст, — ему было тогда около 80-ти лет, — Репин ходил быстро и легко маленькими, удивительно молодыми для его лет, шагами. Лицо было чрезвычайно подвижным и живым; маленькие, пытливые, с острым взглядом глаза осматривали каждого нового встречного, как возможную модель, или как сюжет для картины. Он был ровен и приветлив со всеми, но часто он как бы не замечал собеседника и уходил в себя, глядя куда-то в даль и видя то, что другие не видят.

Приходя в «Пенаты», никто не здоровался за руку, просто кивали друг другу головой. В обширной гостиной стоял рояль, большой диван красного дерева, несколько кресел и много стульев. По стенам висели рисунки и портреты всей семьи Репина. Гостей никто не рассаживал, садились где хотели, да и вообще никто приглашенными не занимался. На дверях гостиной висели дощечки с надписями «садитесь, где и как хотите», «если нет стула, принесите из столовой». На двери в столовую было написано «Здесь — столовая». Такие надписи висели во всем доме Репиных. Все было ново и интересно для меня.

В этот мой первый вечер в «Пенатах» Вера Ильинична пела сцену прощания Иоанны из оперы «Орлеанская дева» Чайковского.

Опираясь на копье, затянутая в латы, смастеренные самим Репиным из картона и серебряной бумаги, В. И. провела сцену с большим пафосом, делая преувеличенно театральные жесты и движения. Ей было в то время далеко за сорок лет и, маленькая, полная, стянутая латами, В. И. выглядела довольно комично.

После окончания пения Репин сделал вид, что программа окончена и он собирается покинуть гостиную. Все присутствующие начали его просить прочитать что-нибудь из его воспоминаний. Он долго отказывался, говоря: «Вам будет скучно, вам это неинтересно». Как я позже узнал, это было нечто вроде обряда или ритуала, продолжавшегося довольно долго и тешившего его стариковское тщеславие. Мы должны были просить или, вернее, молить его, как хор в древне-греческих трагедиях, пока он наконец со смиренным видом, уступая нашей мольбе, садился в заранее приготовленное кресло, стоящее у маленького столика с лампой. В. И. приносила рукопись, находившуюся всегда поблизости. По закладкам в ней видно было, что всё было подготовлено и обдумано. Не высказывая больше никаких возражений, Репин начинал читать.

Читал И. Е. довольно плохо: торопливо и невнятно. Иногда, увлекшись воспоминаниями, он откладывал рукопись и говорил то, чего в ней не было написано. Часто эти его отступления бывали интереснее, чем то, что должно было войти в воспоминания. После этого, Репин долго сидел молча, смотря куда-то в даль, как бы глядя в прошлое. Затем, И. Е. снова принимался за чтение. Во всем было много театральности и нарочитости.

Но вот, Репин кончал читать, со вздохом сожаления о прошлом откладывал рукопись и мы, выразив нужный и ожидаемый восторг, шли в смежную с гостиной столовую, где уже был приготовлен чай.

Посреди комнаты стоял большой круглый стол с вращающейся серединой — чтобы не беспокоить никого из сидящих просьбой передать хлеб, варенье и печенье. На дверях столовой тоже висела надпись: «Каждый берет, что хочет». Ничего другого к вечернему чаю не подавалось. Под влиянием Н. Б. Нордман, Репин и его семья были строгими вегетерианцами. Соседи уверяли, что к завтраку и обеду у Репиных подавались котлеты из сена.

Что читал Репин на вечере моего первого посещения, я не помню; я был слишком занят рассматриванием дома и его обитателей; все было необычно, интересно и любопытно.

Два других вечера в «Пенатах» запомнились мне очень ясно. Один был посвящен Мусоргскому, а другой воспоминаниям Репина о его пребывании в Париже и его оценка и мнение о школе импрессионизма и о художниках того времени.

Вечер, посвященный Мусоргскому, как всегда, начался с музыкальной программы. Вера Ильинична спела сцену «Гаданья» из оперы «Хованщина». Костюм раскольницы Марфы был сделан по рисунку Репина: очень мрачный и зловещий. Пела В. И. очень хорошо и костюм удачно скрывал ее полноту.

После обычной церемонии упрашивания, Репин читал нам о Мусоргском, своем любимом композиторе. И. Е. прочел выдержки из писем к нему Мусоргского, прибавив:

«Я его не только любил как большого гения, я в нем человека любил».

С большим волнением Репин читал, как, узнав о болезни Мусоргского, он поехал в Николаевский военный госпиталь и, воспользовавшись некоторым улучшением в состоянии Модеста Петровича, он привез мольберт и краски и в четыре дня написал портрет. Через десять дней по окончании портрета, Мусоргский умер — 16 марта 1881 года. Гонорар за проданный Третьякову портрет Репин отдал на сооружение памятника Мусоргскому, похороненному в Александро-Невской лавре.

Закончил свое чтение Репин словами, которые часто любил повторять: «Жаль эту гениальную силу, так нелепо собой распорядившуюся физически».

Вечер, на котором Репин читал свои воспоминания о Париже, начался с водевильно-комического выступления Веры Ильиничны; одетая вакханкой с гроздями винограда в распущенных волосах, она спела «Песенку о сидре» из оперетки «Корневильские Колокола». Было вполне очевидно, что выбор столь легкомысленной песенки был сделан с умыслом.

Получив первую премию за свою картину «Бурлаки» в 1873 году, Репин получил также пенсию на длительную поездку в Вену, Италию, и Францию. О Париже, где он оставался дольше всего, Репин говорил с увлечением, остро подметив типичные черты французов: их веселость, непринужденность, жизнерадостность и простоту обращения. В Париже он главным образом оценил его архитектуру, музеи и кипящую уличную жизнь. Там он написал картину «Парижское кафе».

Очень живо рассказывал Репин о первой выставке импрессионистов, открывшейся в Париже в 1874 году. Произведения французских художников того времени Репину совсем не понравились.

«Живопись талантлива, но тупа по содержанию; ни мысли, ни идеи. Искания умов пустых и вздорных, будто они всего живого боятся. Ну сидит и сидит какая-нибудь девица, а что она думает и какие страсти её волнуют — неизвестно». Картины «Ню» его просто возмущали: «Женское тело со стороны пяток показывают»!

Ни с кем из французов-художников Репин не сошелся и даже не познакомился. «Ничего у меня с ними не было общего». Этими словами Репин закончил свое чтение. Это был один из последних вечеров, на котором я был. Вскоре они совсем прекратились. Куоккола, как и все дачные места, постепенно пустела. Прожив всё, что можно было распродать, большинство людей, живших в прибрежной полосе, продавали свои дачи на слом и уезжали в города Финляндии, или, еще чаще, за границу, и обосновывались там окончательно. Большие усадьбы и имения, которых тоже было много, но они были в глубине страны, оставались еще долго у помещиков, которые, работая сами на земле, смогли их сохранить.

До самой глубокой старости у Репина оставалось неудержимое и неуничтожимое желание рисовать. Когда семья или доктора ему говорили, что ему следовало бы отдохнуть, он сердито отвечал «Перестану — когда умру».

С начала 1900 годов, Репин начал страдать суставным ревматизмом правой руки, на которой он всегда носил шерстяную перчатку со срезанными на ней пальцами.

По его эскизу, для него была сделана специальная палитра, которую Репин подвешивал ремнем к поясу. Карандаши и уголь он мог держать в больной руке, но кисти были слишком тяжелы и ему не под силу.

Рисунок оставался четким и уверенным, но передавать жизнь в красках ему уже не удавалось. Не было больше знаменитых «репинских мазков».

Репин был и оставался прежде всего художником-портретистом. В живописи, его, главным образом, привлекали лица, давая ему образ и всю идею картины. Избранные им сюжеты он чувствовал как действительность, исполненную глубокой правды внутренних чувств своих моделей. По его собственным словам, Илья Ефимович старался передать тех, кого он рисовал, гораздо содержательнее, чем факт самого события, или только черты лица, написанного им.

Репина особенно остро привлекали мрачные и трагические события. Он часто говорил: «Я всегда искал и ищу трагизм в истории».

В 1866 году, Репин пошел смотреть на казнь Д. Каракозова, студента, стрелявшего в Александра II, около Летнего сада. Покушение это, как известно, не удалось, но Каракозов был приговорен к смертной казни.

Взяв с собой альбом и карандаши, Репин отправился на Смоленское поле, на котором должно было состояться повешение. Репин зарисовал Каракозова в момент, когда его везли в телеге к виселице. Этот рисунок висел в «Пенатах», производя жуткое впечатление. Особенно страшны были глаза: широко раскрытые, с неподвижным мертвым взглядом. По словам Репина: «эти глаза были уже по ту сторону жизни».

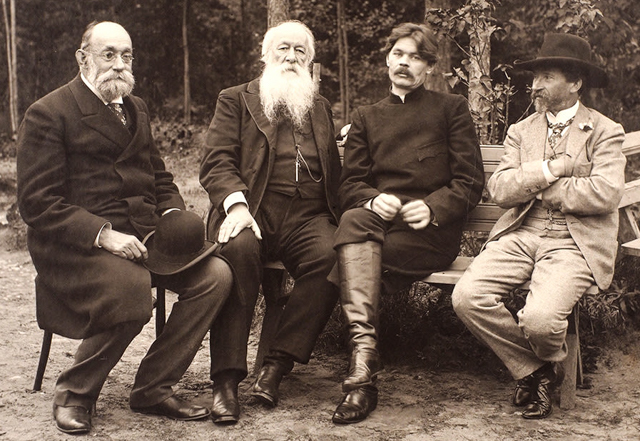

Фотография из коллекции музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты»

Лицо О. Н. Трифоновой как нельзя лучше подходило к этой картине, которую Репин хотел назвать «Молодая монахиня». Красивое, строгое, с несколько крупными чертами, лицо О. Трифоновой как-то странно не согласовалось с её глазами, в которых виднелась глубоко внутри страстность. «Скорбноглазая» говорил про неё Репин. Этими глазами её лицо и привлекало Репина; его всегда привлекали столкновения противостоящих сил и чувств.

В этой картине, Репин хотел показать борьбу между искушением, которое манит и зовет, и желанием отречения от мира и жизни. Законченной, эту картину я не видал.

Что стало с картинами Репина того времени, я не знаю. Всеми его делами занимался какой-то адвокат, или присяжный поверенный, проживавший в Териоках. Он часто ездил за границу, где продавал рисунки и картины Репина, в музеи и, главным образом, в частные коллекции.

Репин умер у себя в «Пенатах» в 1930 году, в возрасте 80 лет. В своем завещании он выразил желание быть похороненным в парке своих любимых «Пенат». Он хотел, чтобы его похоронили сидящим на стуле, с палитрой в руках и с мольбертом, стоящим рядом. Финские власти разрешили хоронить в саду, но не дозволили хоронить без гроба, да еще сидя. Его похоронили в гробу, на который была положена палитра, мольберт был, кажется, тоже опущен в могилу.

На похоронах Репина, странности его сына Юрия выявили себя самым разительным образом. Когда все уже собрались у гроба и священник хотел начинать обряд отпевания, Юрия не было в доме. Вера Ильинична просила священника подождать, говоря, что брат пошел рано утром на охоту и должен сейчас вернуться. Действительно, Юрий наконец появился, держа в руках двух убитых им утром зайцев, которых он связал ушами и задними лапами, сделав из них нечто вроде венка. Подойдя к гробу, он хотел положить их вместе с венками. Священник строго приказал убрать их. Ю. И. сказал, что положит их на могилу, но священник громко заявил, что «на освященную могилу падаль я не позволю класть».

Дочь и сын Репина были этим очень огорчены и даже обижены, говоря потом друзьям и знакомым, кто из-за своей темно-религиозной нетерпимости, священник не понял всю глубину чувства, вложенного в этот последний дар сына — отцу.

Автор: А. Шваненберг. Впервые опубликовано в сборнике «ALMANACH RUSSE», Париж, 1981 г.

Дополнительные материалы:

Стернин Г. — Илья Ефимович Репин (Русские живописцы XIX века) — 1985

Пророкова С.А. — Репин (Жизнь замечательных людей) — 1960

Архив:

Творческий вечер Галины Чурак, состоявшийся в Музее Герцена, посвящен творчеству Ильи Репина