Леонид Зуров.

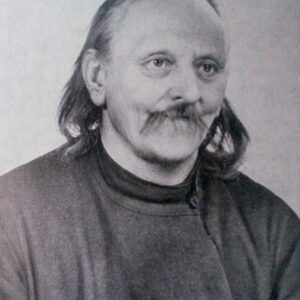

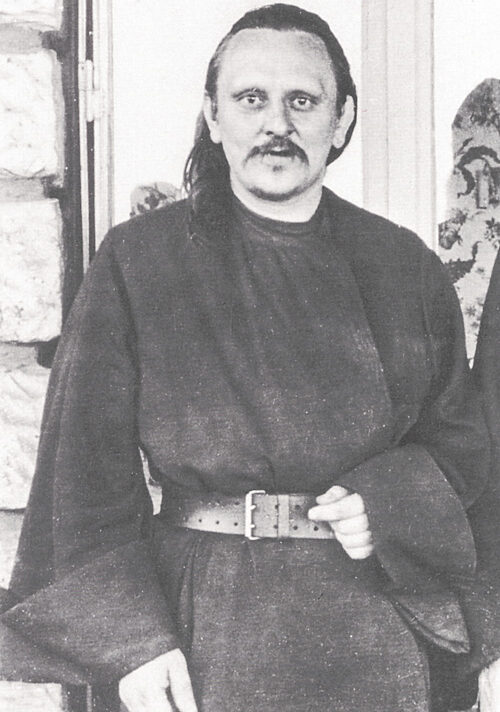

Монах-иконописец Григорий Круг

На письменном столе покойного Леонида Федоровича Зурова я нашла папку с записями, посвященными умершему в июне 1969 г. отцу Григорию (в миру Г.И. Круг). Видимо, Леонид Федорович собирался написать о нем очерк. Записи эти я теперь привела в порядок.

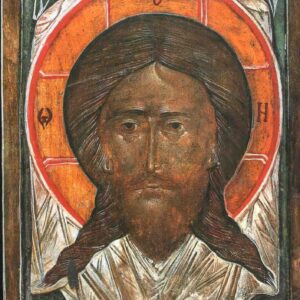

Отец Григорий известен во Франции, как исключительно талантливый иконописец. Его работы — иконы, фрески, несколько иконостасов — украшают многие церкви во Франции. Есть его иконы и в России, в США, в Англии. /Милица Грин/

Григорий Круг (в миру Георгий Иоганнович) родился 23 декабря 1906 г. / 5 января 1907 г. в Санкт-Петербурге, в семье промышленника. Отец – швед, протестант; мать – русская (родом из Мурома), в девичестве Суздальцева, православная; мальчик был воспитан в лютеранстве. В 1916-1917 годах учился в гимназии К. Мая в Санкт-Петербурге. В 1921 г. вместе с семьей переехал в Эстонию. Учился у проф. Рейндорфа (1926-1928 гг., класс графики Промышленно-художественной школы в Таллине) и окончил курс в числе лучших: два написанных им офорта были приобретены с дипломной выставки Народным музеем Тарту. Работал в классе профессора Ринка в частной художественной школе Паллас в Тарту (1928).

Унаследовав от матери, воспитанницы Московской консерватории, абсолютный слух, Круг занимался также и классической музыкой (пресса отмечала исполнение им на рояле концертов И.-С. Баха). Заинтересовавшись религиозными вопросами, он примкнул к РСХД в Эстонии и в 19-летнем возрасте под влиянием встреч в Псково-Печерском монастыре с протоиереем Львом Липеровским принял православие (1926).

В 1931 г. переехал в Париж и под руководством Н. Д. Милиоти продолжил занятия живописью в группе недавних студентов закрывшейся к тому времени из-за финансовых трудностей Русской художественной академии (Academie Russe de Peinture). Здесь произошло его знакомство с Л. А. Успенским, дружбу с которым Круг сохранил до конца своих дней. Совместно с Успенским и др. в 1932, 1934 и 1937 гг. участвовал в руководимых

К. А. Сомовым летних рисовальных штудиях в Гранвилье, в Нормандии (рисунки и этюды хранятся в музее Ашмола, Оксфорд). Сблизился с художниками-авангардистами Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым и работал в их мастерской.

Приблизительно с 1932 г. его занятия светской живописью (пейзажи с видами парижских окраин, зарисовки старинных церквей, цикл акварельных иллюстраций к повести Н. В. Гоголя «Нос», декоративное панно, выполненное совместно с Гончаровой и др.) стали перемежаться с обращением к церковному искусству: Круг брал уроки по технологии иконописи у старосты Русской иконописной артели при обществе «Икона» П. А. Фёдорова, пользовался советами и указаниями инокини Иоанны (Ю. Н. Рейтлингер).

В 1933 г. он вступил в православное братство св. Фотия в Париже, руководимое В. Н. Лосским. В задачи братства входило распространение православия во Франции, изучение богословия, в том числе богословия православного образа. С 1934 по 1959 г. Круг – активный участник парижского общества «Икона», объединившего художников-иконописцев русской эмиграции и исследователей в этой области. В 1935 г. при участии Успенского он осуществил первый этап росписи церкви Трехсвятительского Патриаршего подворья в Париже. В конце тридцатых годов совместно с Успенским расписал Покровскую часовню на русской ферме в Грорувре (часовня не сохранилась, иконостас и росписи известны по фотографиям из архива Л. А. Успенского).

В годы оккупации Парижа Круг пережил острый душевный и творческий кризис. По окончании войны поселился в парижском предместье Ванв при церкви Св. Троицы, нес послушание псаломщика и певца, писал в основном небольшие иконы для частных лиц. В 1945-1946 годах работал вместе с Успенским в его мастерской. В 1948 г. от настоятеля ванвской церкви и своего духовного отца архимандрита Сергия (Шевича) принял монашеский постриг с именем Григорий (в честь прп. Григория Киево-Печерского иконописца) и вскоре перешел на жительство в Свято-Духовский скит в Ле-Мениль-Сен-Дени. Расцвет исключительного иконописного таланта отца Григория в этот период связан с всецелым включением этого таланта в его монашеское призвание. Наряду с богослужением иконопись стала смыслом и содержанием его жизни и формой молитвы.

****

Я познакомился с Додиком Кругом в Ревеле в 1935 году у Иртелей. Это было весной, во время белых ночей. Он только что вернулся из Изборска и привез с собой зарисовки.

Был он высок, худ, строен, с лицом подвижника. При беседе улыбался, нервно и быстро схватывал все, тонко чувствовал людей и природу. Хотя был деликатен в споре и даже как бы мягок, но отстаивал свою точку зрения с горячей убежденностью и силой. Говорил он быстро, скороговоркой, как-то его уносило в беседе. Было в нем что-то стремительное.

Мы с ним как-то сразу подружились. Он очаровал меня своей живостью, остроумием, свободой высказанных мыслей. Он уговорил меня отправиться к нему ночевать, посмотреть его работы.

Я помню этот вечер белой ночью. Старый Ревель был преображен луной и казался не только сказочным, но и зачаро-ванным. Потом мы отправились к морю, побывали в гавани, где, освещенные зарею, желтели пакгаузы, напоминая Петроград. Море было залито светом, вода сияла. А на барже матрос играл на гармонике старинный вальс.

Потом весь вечер я смотрел его работы. Меня уже тогда поразила легкость его рисунка, внутренняя одухотворенность. Он любил старый Ревель, но то не был старый город, а его окраины — заводы, покосившиеся заборы. старые дома. Здесь он как бы нашел то, что так полюбил в голодные годы в Петрограде.

Мы долго беседовали, лежа — свет белой ночи не давал нам уснуть. А на другой день мы Додика провожали, он уезжал в Париж, а я ехал в Печеры, где должен был реставрировать древний храм Николы Ратного в Псково-Печерском монастыре.

И мне так было печально, он ведь мог работать в Печерах, где так много чудесных мест. И в Изборске, изумительном, с его старинными церквями, погостом Малы. А он от всего этого бежал в Париж к художникам. Я не знал тогда, что это было для него, Додика Круга, а потом инока Григория, прощание с русской землей, ибо он в Эстонию уже не вернулся.

Родился он в 1907 году, в конце декабря. Дед был протестантом, даже по-русски не говорил, приехал в Россию из Швеции. Занимался он выпиливанием из дерева. Отец тоже был протестант, а мать из старой русской семьи, из города Мурома. Она была хорошей пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию. Любил искусство и отец, мечтал, что сын станет художником. К 8-ми годам мальчик начал болеть. Несколько раз было у него крупозное воспаление легких, потом открылся туберкулез. После болезни стал уходить в себя.

Учился он в гимназии Мая в Петрограде. Потом, когда после октябьской революции трудно стало добираться с Крестовского острова до центра, пришлось поступить в местную советскую школу. Что происходило в Петрограде — его не пугало, он почувствовал тогда Россию, полюбил окраины города. Писал стихи.